汉代建筑装饰的“列钱”图案

导读

班固《西都赋》:“金缸衔璧,是为列钱。”何晏《景福殿赋》也有“离离列钱”文字。都说汉代宫廷装饰方式有“列钱”图案。究竟施于墙壁、幕帷还是画屏,以及具体形制,均未可详知。但是以“钱”作为美化居所的装饰主题,是体现了民俗史的时代风格的。汉代器物多见钱纹装饰,是与富贵追求的公开化相一致的。“列钱”图案的出现、普及及其社会文化意义,因此应当为汉代建筑史、民俗史乃至美学史研究者所关注。

汉赋文字可见宫殿建筑装饰有“列钱”形式。从民俗史的视角看,以“钱”作为美化居所的装饰主题,是体现了当时社会不讳言物质生活“富贵”追求的时代风格的。汉代器物多见以“钱”为纹样的装饰形式,也是与“富贵”向往的公开化相一致的。“列钱”图案的出现、普及及其社会文化意义,是汉代社会意识史的研究对象,也应当受到汉代建筑史、民俗史乃至美学观念史研究者所关注。

《西都赋》:“金釭衔璧,

是为列钱”

《后汉书·班固传》载班固《西都赋》,形容长安宫殿时写道:“昭阳特盛,隆乎孝成,屋不呈材,墙不露形,裛以藻绣,络以纶连,随侯明月,错落其间,金釭衔璧,是为列钱,翡翠火齐,流耀含英,悬黎垂棘,夜光在焉。”李贤注:“昭阳殿,成帝赵昭仪所居也。……谓以黄金为釭,其中衔璧,纳之于壁带,为行列历历如钱也。”《资治通鉴》胡三省注:“班固《西都赋》:金釭衔璧,是为列钱。贤注曰:以黄金为釭,其中衔璧,纳之于壁带,为行列,历历如钱也。”李贤注所谓“其中衔璧,纳之于壁带”,可能源自《汉书·外戚传下·孝成赵皇后》:“居昭阳舍,其中庭彤朱,而殿上髹漆,切皆铜沓黄金涂,白玉阶,壁带往往为黄金釭,函蓝田璧,明珠、翠羽饰之,自后宫未尝有焉。”陈直《汉书新证》就“壁带往往为黄金釭”有所解说:“直按:《小校经阁金文》卷十三、一百十页,有金釭。阮元题字云:‘班固《西都赋》云:金釭衔璧,是为列钱。何晏《景福殿赋》云:落带金釭,此焉二等,即此金釭也。《汉书·外戚传》飞燕女弟,壁带往往为黄金釭,函蓝田璧,径五寸,今以汉尺度釭中,适容五寸,此釭即昭阳舍中物。’云云。三十年前此釭流传在沪,徐积余先生曾见,后函告余云:‘满身作瓜皮绿,苍翠欲滴,涂金深藏翠绿之内,真尤物也。’又按:壁带旧注指屋中墙内之横木两头以金为釭,釭中再嵌璧玉,即《西都赋》之‘屋不呈材’。余以为不独墙内之横木为然,即屋檐前出头之木椽,亦用此形式装饰,即《西都赋》所谓之‘金釭衔璧,是为列钱’。又昭阳舍中服用器具,无不满涂黄金,即《西都赋》所谓之‘器不露形’。”

今按:关于“金釭”,杨鸿勋讨论秦都雍城出土的64件建筑木构件青铜附件,认为“这些铜件约即汉代所谓的‘釭’,或曰‘金釭’”,大型者“应当就是宫殿壁柱、壁带之类上面所加的饰件”。他提及“金釭见于汉代文献”的例子,即《汉书·外戚传》“孝成赵皇后”条记载,并引班固《西都赋》“金釭衔璧,是为列钱”语。同时指出,东汉以后“金釭”名称渐废,魏晋南北朝诗文描写宫殿多称“列钱”,如曹魏何晏《景福殿赋》“皎皎白閒(间),离离列钱”,《文选》注作“列钱,金釭也”;魏晋以来多以“青琐列钱”指窗,汉画象砖、石上菱形与圆壁形相间的图案,或为“青琐列钱”原型,后人渐将其与金釭玉璧装饰、窗饰混淆。孙机据杨鸿勋说,称汉代大型建筑物“壁柱间用横向的壁带连结,二者相插接的部位则用金属箍套加固。这种箍套名金釭”。举列文献《汉书·外戚传·孝成赵皇后》昭阳舍“壁带往往为黄金釭”及颜师古注“于壁带之中,往往以金为釭”。又写道:“西安汉杜陵寝殿遗址出土的金釭为铜质鎏金,作长方扁管形,中辟三角形透孔。”杜陵寝园发掘报告提及:“寝殿遗址出土的鎏金铜釭(I型)亦即文献上所记载的‘黄金釭’。便殿遗址出土的未鎏金铜釭(II型)即‘金钉’。这些铜构件的露明面应为素面。其用途或与陕西凤翔先秦宫殿建筑遗址中出土的双面蟠虺纹楔形中空铜构件相近。杜陵寝园遗址内所出土的两件铜构件上的齿纹,应该是从商周青铜器上的蝉纹、蕉叶纹和春秋秦宫金釭齿纹发展而来的。”

从“金釭”的“露明面应为素面”,及“齿纹从商周青铜器蝉纹、蕉叶纹和春秋秦宫金釭齿纹发展而来”的情形推断,孙机“金釭不涉及‘列钱’”的意见应是正确的。杨鸿勋对“金釭衔璧,是为列钱”中“金釭上面列钱式的玉璧装饰”的理解,符合《后汉书》李贤注,即“列钱”是形容“衔璧”的形式,与“金釭”无直接关联。

后世常“言‘金釭’即谓‘列钱’”,如李商隐《蝇蜨鸡麝鸾凤等成篇》“斗鸡回玉勒,融麝暖金釭”句,朱彝尊注直接引“《西都赋》:‘金釭衔壁,是为列钱’”,便体现了这一成见。

“衔璧”“为行列历历如钱”

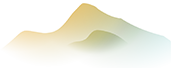

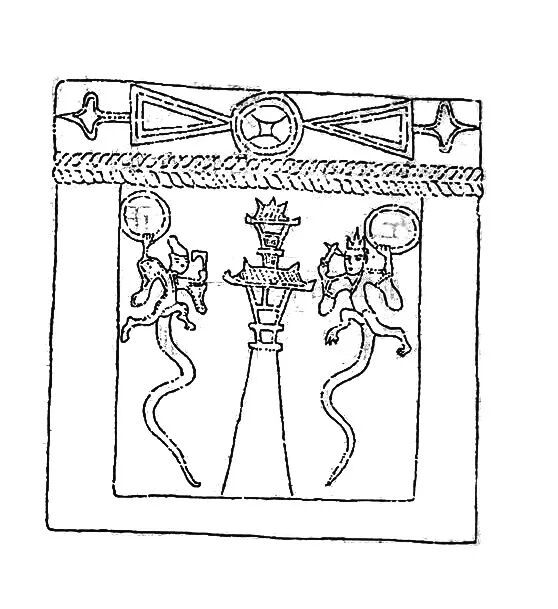

宫廷建筑装饰“衔璧”而“为行列历历如钱也”的形式,可通过文物图像资料印证。汉代画象资料中,这类图案通常被称为“联璧纹”“穿璧纹”或其他变体(图1)。

图1 陕西绥德汉画象石“衔璧”画面

《说文·金部》释“衔”为“马勒口中”,段玉裁注强调其与“落”“络”的关联,指出“落谓络其头,衔谓关其口”,引申为“口含”之意。段注以《小雅》“约之阁阁”为例,说明“阁阁犹历历”,印证《后汉书》“历历如钱”的视觉特征。“落”“络”“束”等概念,揭示了“衔璧”通过绳带串联的结构逻辑。

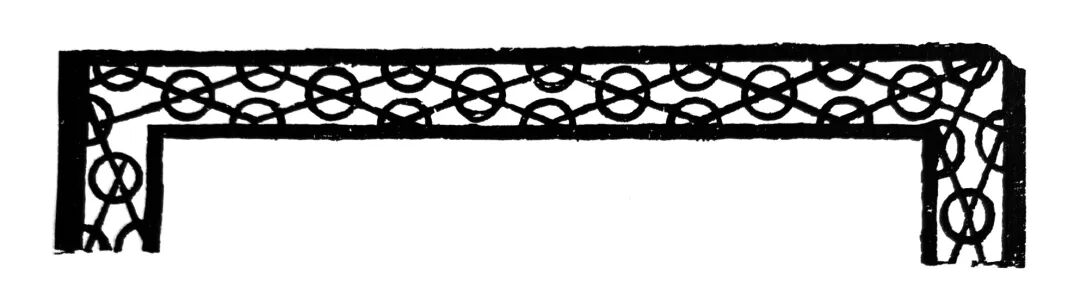

从材质看,《说文·革部》记载“鞶,大带也。《易》曰:或锡之鞶带。男子带鞶、妇人带丝”。段玉裁作注时,引用《内则》“男鞶革,女鞶丝”,指出“鞶”还可指盛放佩巾的小囊,男性用皮革制,女性用丝帛制。结合高等级建筑的礼制需求可推想,“衔璧”所用的“落”“络”等束物,可能“不用革”,主要使用丝织的“带”(图2、图3)。

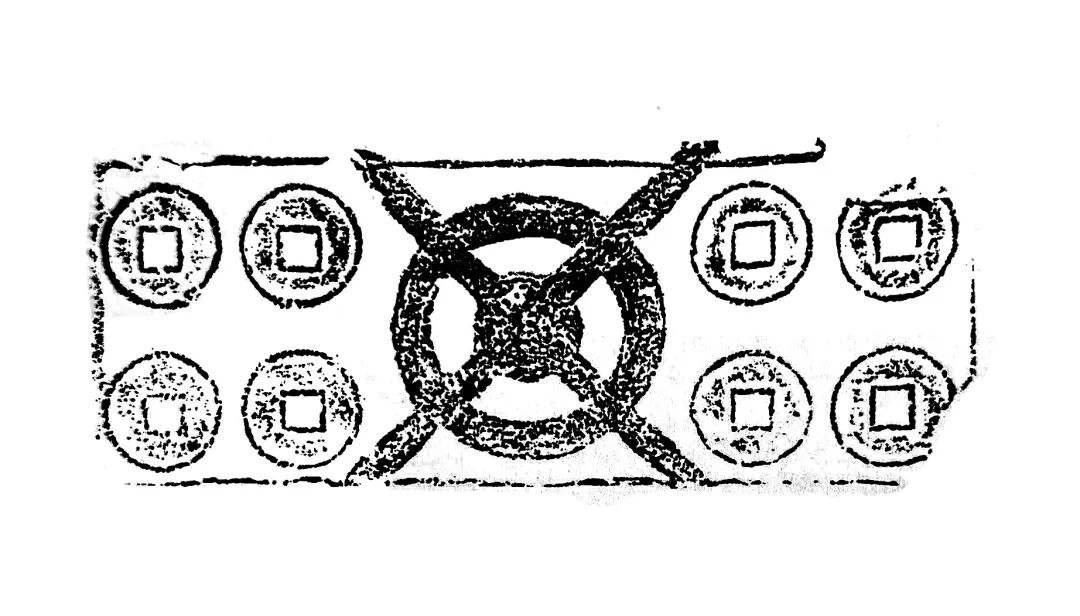

图2 河南新野汉画象砖“衔璧”画面

图3 河南郑州汉画象砖“衔璧”画面

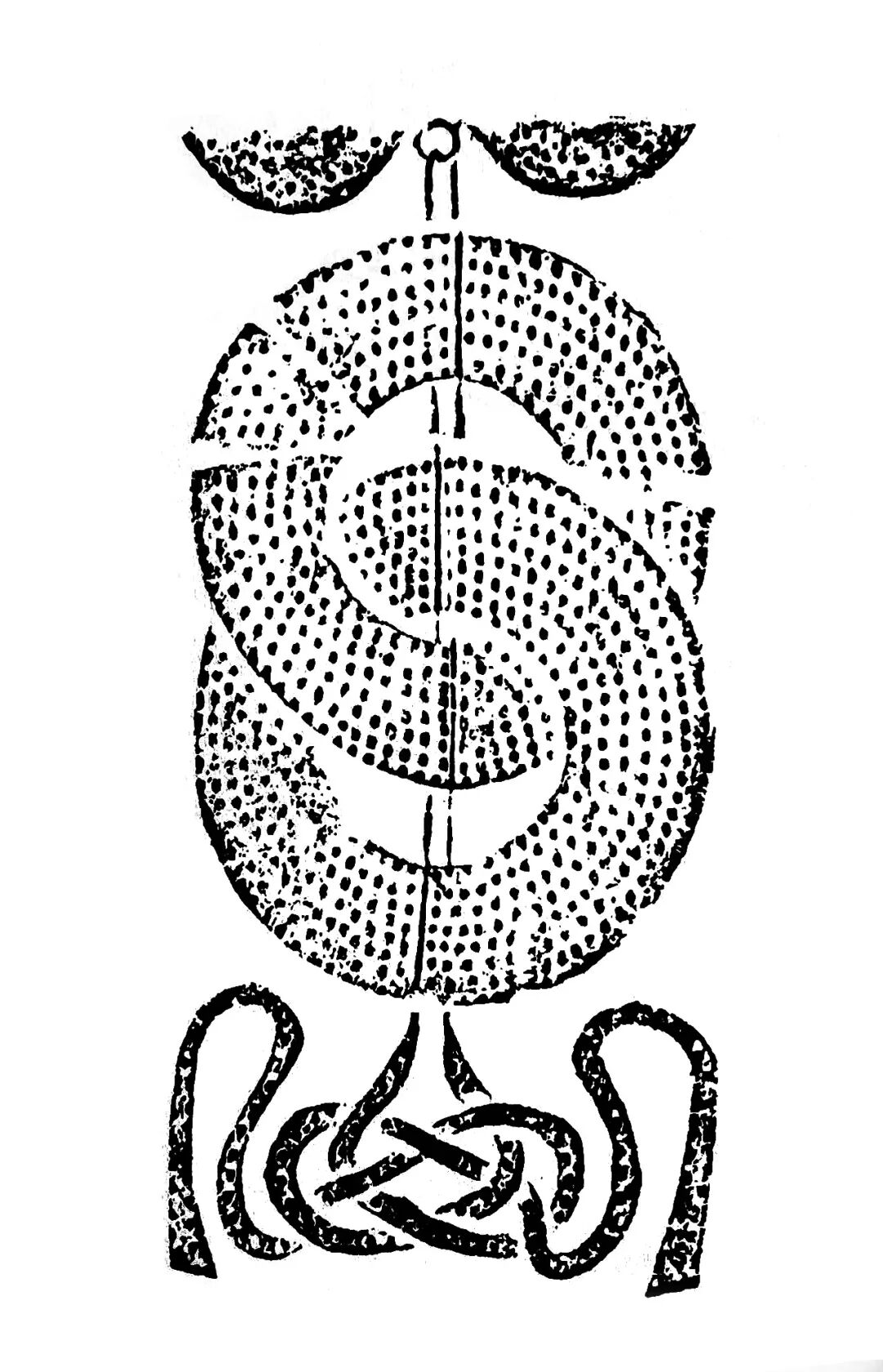

四川南溪长顺坡砖室墓2号石棺出现特殊变形:传统“衔璧”位置被方孔钱纹替代,形成“胜纹—钱纹”组合(图4)。类似现象见于泸州大驿坝2号墓,显示“衔璧”构图中“璧”向“钱”的意象转化趋势(图5)。这种变形虽非典型“列钱”,但反映了汉代艺术中玉璧与钱币符号的关联性。

图4 四川南溪长顺坡石棺“变形钱纹”

图5 四川泸州大驿坝2号墓石棺钱纹画面

汉代画象所见“列钱”

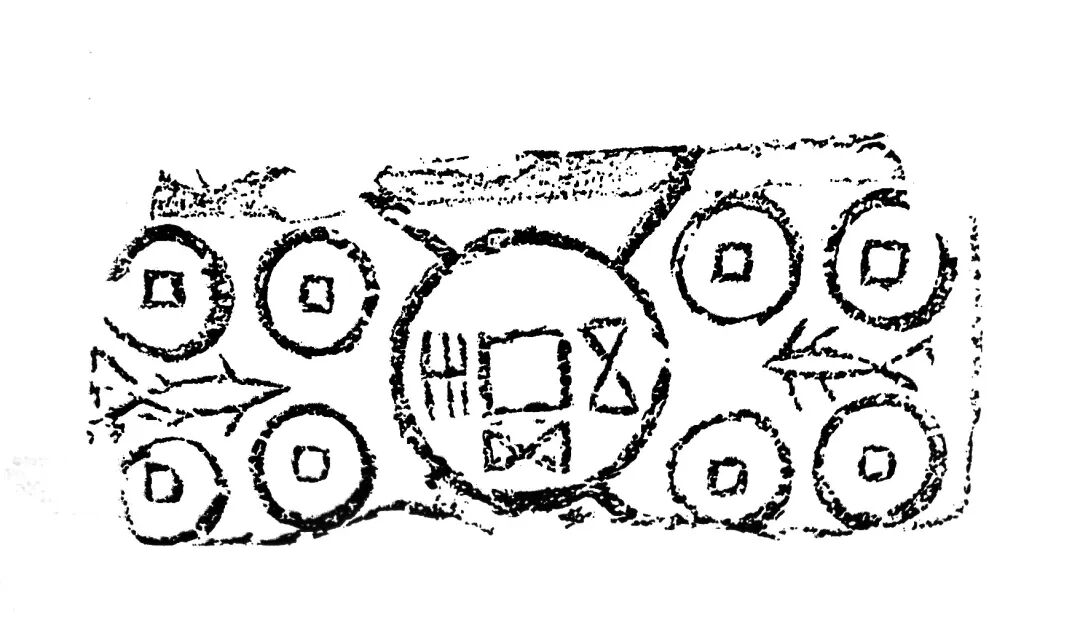

有研究者说,汉代画象的装饰形式重视采用连续图案、重复图案。“汉代称为‘金釭衔璧,是为列钱(《西都赋》)’的壁带、‘衔璧’、‘列钱’的镶嵌建筑装饰在汉画像中得到普遍的反映。”“菱形、圆璧相连的重复图案,形同金釭上列钱式的玉璧连续镶嵌装饰。”与上文所说“衔璧”形式成为“变形钱纹”画面类同的情形,又有四川梓潼表现主题被视为“钱币纹”的汉画象砖,两侧各刻画4枚“钱币”,中央形体较大者为“衔璧”(图6),而另1件则为有“五”字铭文的“钱”。对比前者“衔璧”,或亦可称为由“衔璧”变形而来的“钱纹”(图7)。

图6 四川梓潼汉画象砖中央

图7 四川梓潼汉画象砖“衔璧”“列钱”画面

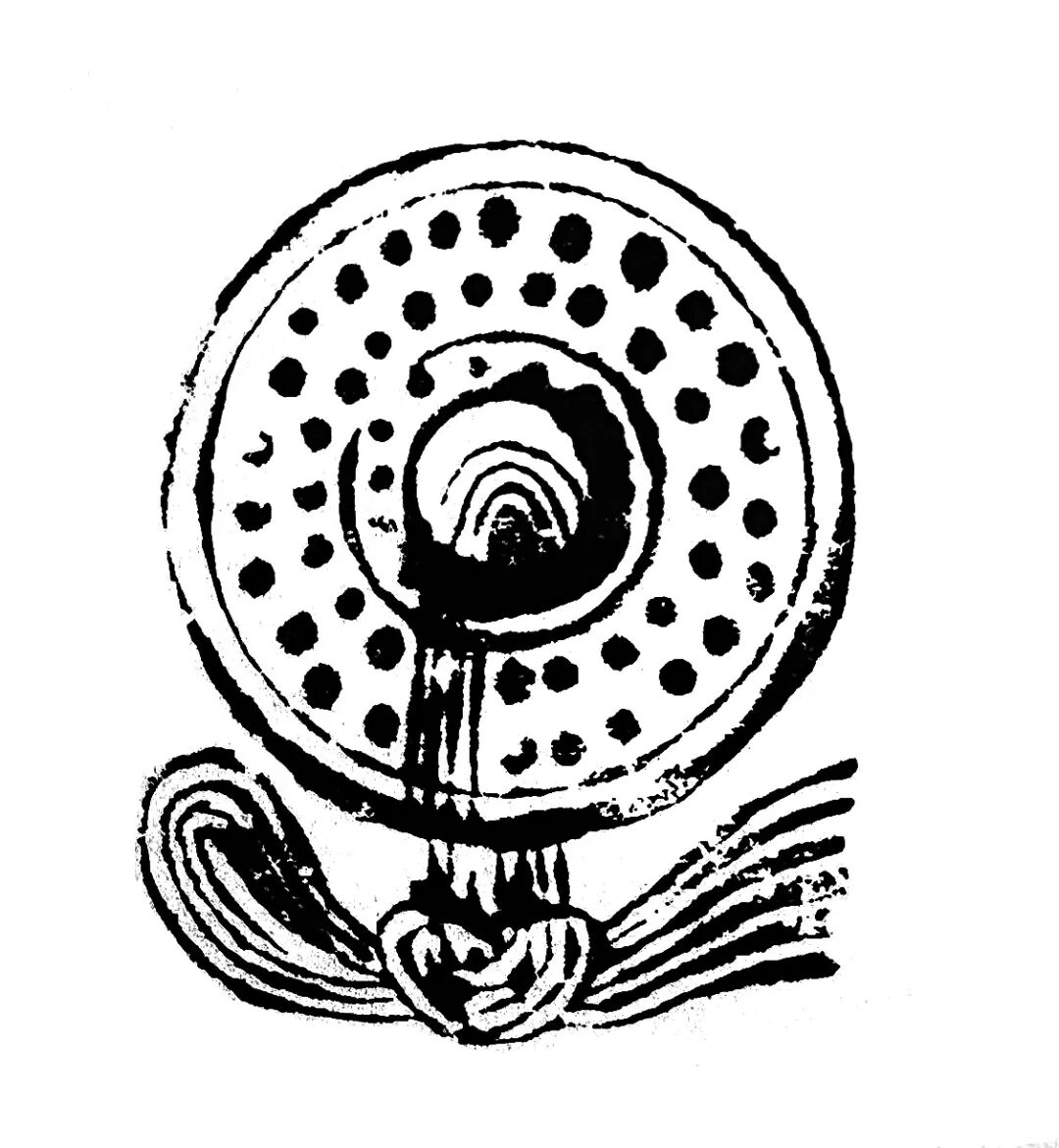

江苏徐州汉画象石所见“楼房”“连阁”,一处壁饰疑似“衔璧”图案,仔细观察,所表现的很可能是“连钱”(图8)。

图8 江苏徐州汉画象石“楼房”“连阁”建筑装饰

重庆璧山4号石棺的左侧和右侧画面,据罗二虎《汉代画像石棺》记述:“在框栏的上面,有一排钱纹。”四川成都出土汉画象砖“钱纹”可见“五铢”字样(图9)。四川芦山出土汉画象砖,“钱纹”有的可见以模糊符号象征铭文者,有的则明显显现“大泉五十”(图10)。

图9 四川成都汉画象砖“五铢”钱纹

图10 四川芦山汉画象砖“大泉五十”钱纹

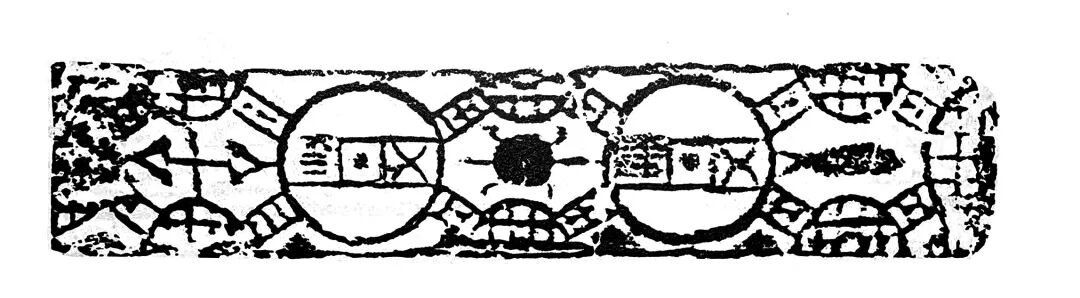

对于汉代文物图像资料中的“钱”,以往的讨论或与“‘联璧’纹”并列,称“‘五铢’纹”,或直接称“钱纹”。这一情形在后世依然影响民间礼俗。然而在汉代发现比较集中。汉砖纹饰采用“钱”的形象,大多往往排行成列,即所谓“为行列历历”,似应取汉代文献为依据,以称说“列钱”为宜。有的“列钱”图案,杂有其他纹样间隔(图11)。

图11 四川芦山汉画象砖有其他图样间隔的“列钱”图案

有汉代画象研究论著称作“五铢钱乳钉纹”的河南郑州出土西汉画象砖钱纹图案,虽然钱文只有“五”字,却仿象相当逼真,方孔有郭。所谓“乳钉”环绕四围,每边7个,共24个。钱纹规整精致,画面简洁清雅,有较强的装饰性。河南郑州出土的西汉晚期至东汉初期画象砖所见钱纹图案,方孔的边缘不清晰,钱文亦比较模糊,“铢”字右边较明显,“五”字的位置似乎外有方框,也可能原作并非“五”字。四围也有乳钉,每边5个,共16个。钱形轮廓不规整,推想或许工匠刻画模版时未能尽心,也可能砖坯泥质硬度不够。年代同样为西汉晚期至东汉初期的河南郑州出土画象砖可见另一例钱纹图案,这种向四角的射线得到突出表现,乳钉每边8个,共28个,钱穿中央也有1个较大的乳钉。钱的方孔以比较夸张的形式表现。山东莒县与山东博兴出土的民铸“荚钱”石范拓片上,可以看到方孔中有类似乳钉的形式。这自然会使人产生某种联想。江西萍乡博物馆藏江西萍乡出土东汉五铢钱铜范之背范,可以看到钱范的外轮有向外的射线,其作用当是为了铸作时排出范内气体。通常所见钱形外四射的直线,最初的设计思路有可能受到来自实用钱范的某种影响。河南新郑出土的汉画象砖,也有类似的图案。同样有向四角的直线。

“钱形外四射的直线”的出现,可能在一定程度上受到钱范设计影响的考虑,其实只是一种推想。还有一种可能,即这种钱形外附加的四线,保留了“衔璧”图案表现方式的遗存式影响。连续的“衔璧”,确实往往可见延伸向四个方向的“落”“络”“约,束”“缕束”。钱币文字“五铢”,在“列钱”图案中或作“五金”“五圭”。“大泉五十”,或作“大全五十”。

汉墓墓砖表现“列钱”图案,从当时社会意识中的生死观以及死后世界想象的观念判断,是可以理解为生前居所建筑使用“列钱”装饰的反映的。

窗饰:“离离列钱”“青琐列钱”

何晏《景福殿赋》载:“皎皎白间,离离列钱。晃光内照,流景外烻”,提及宫廷采光“窗”的装饰与“列钱”相关。李善注认为“白间”是青琐侧涂白之处,“列钱”即金釭;张铣注则称“白间”为窗,以白涂之且画钱文,“离离”为“分别貌”,“烻”指光动,此说更贴合汉代钱纹装饰构图特点,且“分别”的窗饰利于形成“白间”采光。此外,“离离列钱”或作“微微列钱”,宋人张邦基《墨庄漫录》卷七引文作“微微”,注取张铣“白间,窗也”之说。

需注意,《景福殿赋》中何晏另有“落带金釭,此为二等;明珠翠羽,往往而在”描述“金釭”,故李善“列钱,金釭也”的说法需慎重看待。汉代画象资料显示,当时建筑窗除直棂窗外,多有“衔璧”“列钱”装饰,但“镶嵌其中”的表述未必契合文物实际,《景福殿赋》“离离列钱”或指窗饰形式如“列钱”,“以白涂之,画为钱文”则指向钱文绘制。另有研究者指出,汉墓画象中门扉石、封门石上的菱形或十字图案可能代表窗户,如南阳“英庄墓画像石”的“连续菱形套环”可理解为“衔璧”图案。

杨衒之《洛阳伽蓝记》多处提及“列钱青琐”,如城西法云寺“窗户之上,列钱青琐”,注称“列钱,即绮钱”;城内永宁寺“绮钱青琐,辉赫丽华”,注谓“绮钱,绮疏也”。有解说认为“列钱”是宫室壁带上镶嵌玉石的金环装饰物,形似成串的钱,但此理解与张铣“离离,分别貌”不符,且汉代文物中钱纹多非“连贯成串”,即便重庆璧山石棺有“串钱纹”,也多为平铺连贯形式。

“列钱即绮钱”的说法值得关注。南朝梁庾肩吾《咏花雪》“瑞雪坠尧年,因风入绮钱”、谢朓《直中书省》“玲珑结绮钱,深沉映朱网”(李善注引《东宫旧事》“窗有四面,绫绮连钱”)等,均提及“绮钱”。“绮钱”一般释为钱形窗饰,也可能是帘帷上的钱形锦绮图案,如梁元帝诗“绮钱临仄宇”“绮钱敞西观”及晋宋齐辞《子夜歌》“朝日照绮钱”等,既符合窗饰之说,也不排除为帘帷“列钱”纹织物的可能。此外,南朝宋谢庄《瑞雪咏》“丽青墀而镜列钱”,亦暗示“列钱”与窗饰相关。

“列钱”装饰的社会意识背景

“列钱”装饰的普遍,是以“富贵”追求的社会意识为背景的。

同样作为以美观为主要目的的建筑装饰,汉代瓦当多见“富”“富贵”“大富”等文字。如傅嘉仪编著《中国瓦当艺术》著录汉长安城“富贵”瓦当,“万岁宜富安世”瓦当,“千万岁富贵宜子孙”瓦当;甘泉宫“千金宜富贵当”瓦当;西汉京师仓“傅富昌当”瓦当,“大富”瓦当;西安灞桥“并是富贵”瓦当,西安春临村“富贵毋央”瓦当,西安临潼“富昌子孙”瓦当,陕西耀州区独家村“宜富昌”瓦当、“大富吉”瓦当、“富贵昌”瓦当,渭南张村“日乐富昌”瓦当,临淄齐故城“富贵万岁”瓦当,山东“安乐富贵”瓦当,山东“富贵万岁”瓦当(图12),平壤乐浪郡治遗址“乐琅富贵”瓦当等。其他汉瓦当,如“富昌未央”瓦当,“安乐富贵”瓦当,丑玺堂藏“安乐富贵”瓦当拓片,罗振玉旧藏“长乐富贵”瓦当拓片,松风阁藏“富昌大吉”瓦当拓片,红柳精舍藏“千万富贵”瓦当拓片、“千万富昌”瓦当拓片、“亿万长富”半瓦当拓片,尊古斋藏“始造富贵”瓦当拓片,红柳精舍藏“富贵遂阳”瓦当拓片,又有“富乐”残瓦范。任虎成、王保平主编《中国历代瓦当考释》则又著录四川成都“富”瓦当,河南郑州“富贵”瓦当,四川成都“乐富贵”瓦当、“定富室”瓦当、“宜富昌”瓦当、“宜富贵”瓦当、“宜富祥”瓦当、“大富吉”瓦当、“大富贵”瓦当、“大富昌”瓦当、“官富昌”瓦当、“富贵昌”瓦当、“千万富昌”瓦当、“大利富贵”瓦当,山东“高迁富贵”瓦当,以及具体发现地点不详的“大富昌宜侯王”瓦当。

图12 汉“富贵万岁”瓦当

东周秦汉时期,“富贵”是社会普遍追求且无需隐晦的目标。陈胜“苟富贵,无相忘”、项羽“富贵不归故乡,如衣绣夜行”的表述,是当时的典型观念;《易林》等文献也印证,项羽所言并非个例,而是社会通行俗语。

当时高层执政者亦有“富民”导向,如《汉书·韦玄成》载,汉武帝封丞相为富民侯,以“富实百姓”安定天下,可见开明政策对“富”的倡导。

“列钱”作为建筑装饰在当时的普及,正是这种社会意识的反映。

汉代建筑“列钱”装饰的

历史记忆和文化影响

汉代以后器物仍用“列钱”图案,体现其生成时代的文化元素仍有历史影响。唐人常用“列钱”形容宫廷建筑富丽,如李玭《太平宫九天使者庙碑》“红壁列钱,丹楹绣础”、王勃《乾元殿颂》“芸阁列钱”;韩琮诗提“锦钱”,可见丝织品“钱”纹或曾普遍。宋人李维《真宁县承天观铭》“银釭绚彩,照耀乎列钱”记建筑信息;《养吉斋丛录》载《西清砚谱》录宋代“列钱”陶砚,命名颇具意味。

元人梁寅《石渠阁赋》、汪克宽《宣文阁赋》均以“列钱”写建筑;杨维桢《金莲炬赋》“鄙列钱于西京”,既显对“西京列钱”的深刻记忆,也含批判意识。清人江标《咏灯》“斗列钱”暗示可能有此游戏;《大瓢偶笔》“列钱为文”指补碑帖缺字时排列如“列钱”。

后世咏史怀古诗如李希圣《咏史》、柳如是《晓仙遥》等,多以“列钱”为符号标识汉代宫廷豪华。萧何曾言“非壮丽无以重威”,宫殿是王朝政治文化遗存,而“列钱”装饰体现帝权威势与民俗世风的特殊结合,这正是其值得关注的核心因由。