鬲出太行 所以先商

先商文化是中国考古的大课题,三代文明的重头戏。从先商到晚商,有种器物宛若神秘的伴侣不离不弃、如影随形、相伴始终,既是根深蒂固的文化传统,又是记录成长发展的定位神器,这便是考古上司空见惯的陶鬲。它们从哪里来?又到哪里去?是探索商人起源和先商文化的本源与起点,舍此,别无他途。

先商文化的探索

商人起源是中国古史研究引人瞩目的热点。近代以来,对“先商”的探索始于国学大师王国维,兴于河南商丘的考古调查实践。1917年王国维《殷卜辞中所见先公先王考》奠定了商史成为信史的基础。此后,他又在多篇文章中论证商族发源就在豫东商丘。

1936年,河南古迹研究会李景聃等为此开展商丘考古调查,掀开豫东考古的序幕。1977年,中国社会科学院考古研究所与商丘地区文物管理处开展广泛的考古调查。20世纪90年代,在哈佛大学教授张光直的推动下,中国社会科学院考古研究所与美国哈佛大学成立“中美联合考古队”,合作开展“中国商丘地区早商文明探索”项目。2020年以后各类考古工作站相继在商丘建立,商丘考古进入宋城阶段。但是,先商文化的探源依旧未果。

转机出现在1980年。是年,邹衡《夏商周考古学论文集》横空出世,他以郑亳说为依据,明确提出商人起源河北龙山文化。这个“豫北冀南说”完全颠覆了过去的“豫东说”,遂成为学术界的主流认识。先商文化探索迎来革命性变化。

1980年、1981年山西太谷白燕遗址发掘,1982年、1983年晋中五县考古调查,1987年、1989年忻州游邀遗址发掘,从根本上说就是围绕高领鬲、双鋬鬲这些区域特色的遗存而展开的攻坚战。这一系列的组合拳获得大量崭新资料,颠覆性的认识体系应运而生;晋中陶鬲的深度研究更是把先商陶鬲的起源锁定在晋陕高原。原来河北龙山以及先商的诸类型居然都是晋中陶鬲的血脉,它们通过“太行八陉”实现了东出太行的壮举,并在其东麓创造出更大的辉煌。先商文化的探索进入到定量研究的新阶段。

其实,早年邹衡先生已指出先商文化可能来自河北龙山文化的许坦型,李伯谦先生也讲到下七垣文化与晋中地区的关系密切。然而,在晋中陶鬲研究以前,对先商陶鬲体系性认识依然没有走出推测与假说的局限。

从“豫东说”到“豫北冀南说”再到晋中陶鬲说,是地上地下材料整合研究的突破性成果,是晋中陶鬲谱系研究的势所必然,更是用地下资料校正文献局限性的典型案例。

东出穿越的时空

在黄土高原地区形形色色的诸多陶鬲类型中,只有晋中陶鬲与先商的关系渊源至深。《娀商联姻 其利断金》指出,晋中陶鬲对于定性有娀族属、钩沉联姻制度、探索商人起源,对于重新定义区域特征都具有开创性的启发意义。晋中陶鬲的一支东出太行是上古时代惊世骇俗的重要事件,对于认识商人起源具有决定性意义。那么,其东出的时间和路线又如何呢?

第一个阶段是晋中陶鬲的矮领双鋬时期。这是传统意义的龙山时期。资料表明,晋中的双鋬鬲至少有5个年代组。第1组杏花村H118,第2组游邀H348、H291,第3组游邀H367,第4组游邀晚期H129,第5组游邀晚期H2。其中,前三组系矮领双鋬,后两组是高领双鋬的特点,此时高领鬲领口还饰有篮纹,双鋬尚未退去。与二里头第一期还有大量篮纹的情况非常相似。游邀晚期恰好发现一组二里头第一期的陶器。所以,高领双鋬鬲的下限实际上已经进到二里头第一期的年代。

近年的研究普遍认为,二里头遗址一至四期遗存属于少康中兴后的夏代晚期,而早期夏文化与龙山晚期的切割不甚明显。《史记·殷本纪》说“契兴于唐、虞、大禹之际,功业著于百姓”,所以,殷契的先商与大禹的夏代一样应该在龙山时代寻找。更直白地说,龙山时代就是帝喾加尧舜禹契的精英时代。因此,龙山期的矮领双鋬鬲东出太行就能够与先商搭上关系了。

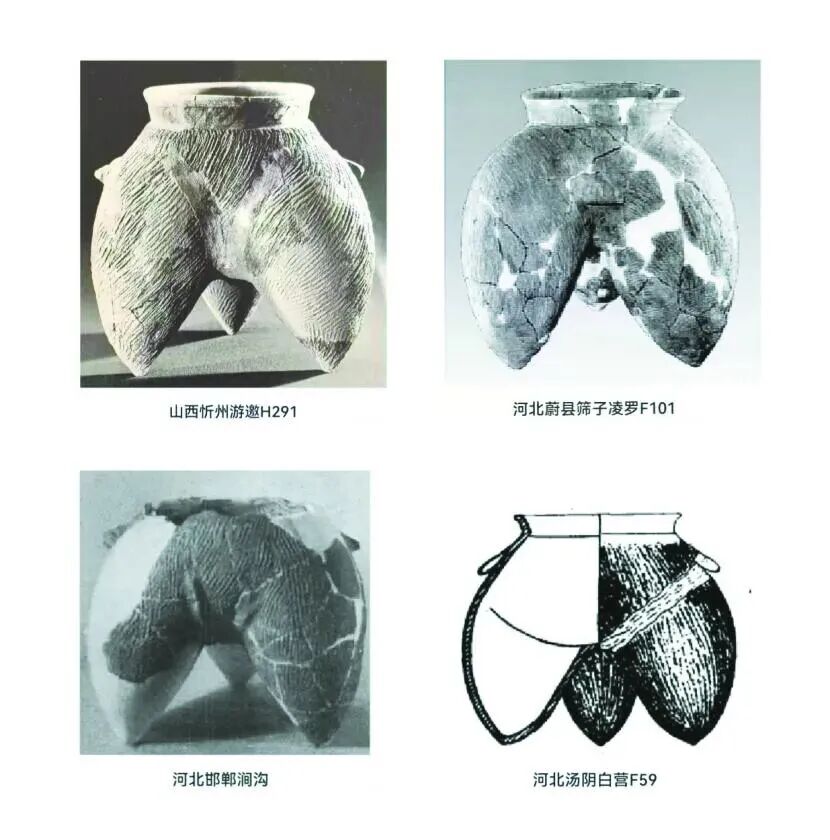

果然,证据确凿。河北蔚县筛子绫罗(太行八陉之飞狐口)、河北邯郸涧沟(太行八陉之滏口)、河南汤阴白营(太行八陉之白陉)所发现的矮领双鋬鬲,都与忻州游邀H291的毫无二致(图1)。这些陶鬲遗存取道滹沱河、漳河、淇河东出太行最为便捷。与“相土烈烈,海外有截”的历史记忆相呼应。相土是殷契之孙,属先商早期,足证东出太行大获成功。但是,此后其在太行山以东的发展线索却不十分明朗,有待进一步的考古发现。这自然让研究者联想到王国维关于王亥事件的考证。王亥是第七代商王,被有易氏所杀,是鬲出太行以后的重大事件。

图1 矮领双鋬鬲

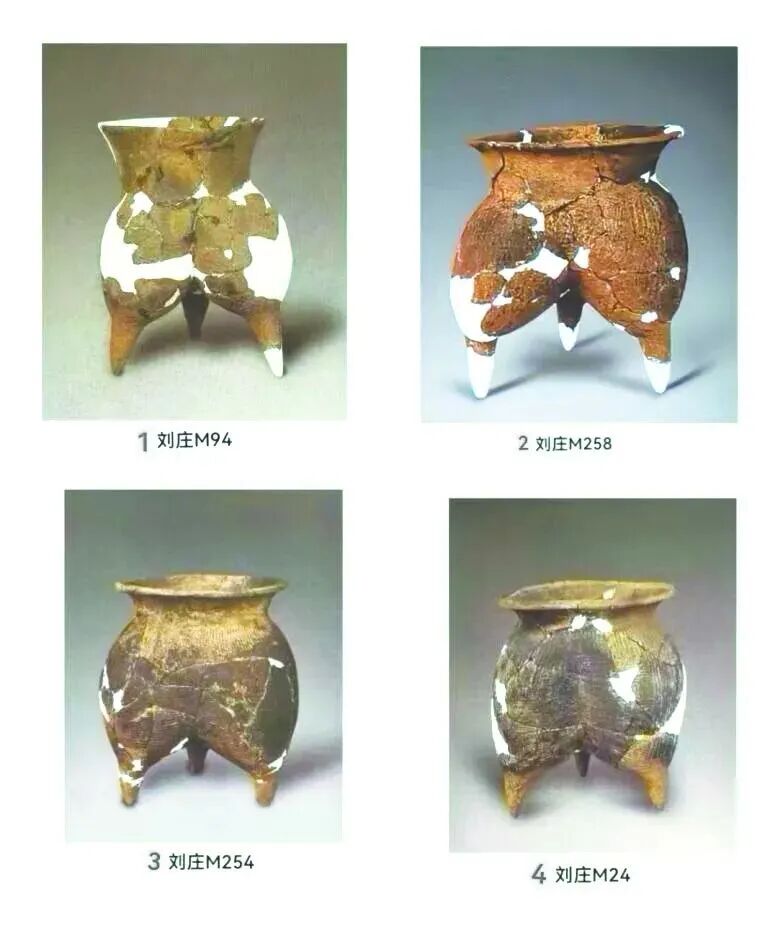

第二个阶段是晋中陶鬲的高领鬲时期。这是晋中陶鬲的第二波东出浪潮。历史的回声在河南鹤壁刘庄与河北唐县北放水等遗址响起,尤其是高领鬲的发现更让人拍案叫绝。其形态与白燕高领鬲如出一辙,惟妙惟肖,属于同一系统确定无疑。

在晋中地区夏代高领鬲序列中,游邀H2高领双鋬鬲最早,相当于二里头一期,白燕H98的高领鬲次之,大致相当于二里头二期,再次是白燕H158的高领鬲,相当于二里头二期偏晚,接下来才是刘庄M94和北放水的高领鬲。它们在太行山东麓的发展是向商式翻沿鬲转变,器物组合则是逐步融入夏文化大口尊的因素。这与留守在晋中地区的有娀族群形成显著区别。后者是高领鬲渐变变成侈口深腹鬲,并配以敛口斝、卵形瓮等器。

邹衡将二里冈商式鬲分为翻沿和卷沿两型,其中,翻沿鬲常见,是二里冈商文化的主体。晋中高领鬲东出太行以后发展为翻沿商式鬲的轨迹非常明确,河南鹤壁刘庄、河北唐县北放水都见证了这个过程。因此,先商陶鬲的主体来自晋中没有问题。而白燕高领鬲来自双鋬鬲的事实,则表明先商文脉的源头就在龙山时代中期。

陶鬲东出的两个阶段,其结果明显不同。矮领双鋬鬲到达河北蔚县筛子绫罗时,明显是忻州游邀遗存的整体搬迁,敛口斝和三足瓮等重器一个也不少。而且,双鋬鬲大有从南到北各个隘口全面向东推进的意味,只是其后续的线索却不甚明了。而高领鬲出太行,显然不是那种整体搬迁式的大场面,更加突出和强化标型器的引领作用,以太行山南段的隘口为东出的重点,其结果是在当地生根开花,逐步强大。这或许是商人为融入华夏而作出的必要选择。

鬲出太行始于忻州游邀遗址早期。那些矮领双鋬鬲虽不是晋中地区最早陶鬲的代表,但属于龙山时代的中期却没有问题。它们是高领双鋬鬲的直接前身,自然也是二里冈商式鬲寻根问祖先的源头。为什么它们前赴后继、执意东出?这无疑要归功于殷商先祖的文明觉醒。否则,怎会有后来商人的鬲定天下?东出太行显然是商人命运的历史性抉择。

淇河平原的刘庄

河南鹤壁刘庄遗址出土的遗物提供了高领鬲走向翻沿商式鬲的完整过程和具体环节,是晋中陶鬲东出太行的直接证据和基础所在,意义十分重要。

刘庄位于太行山东麓山地与平原过渡的低矮丘陵边缘,遗址分布在高程90米左右的淇河平原,扼守太行八陉第三隘口白陉,是先商陶鬲东出太行的主要路线和必经之地。所以,刘庄遗址的338座先商文化墓葬就非常可贵了。

刘庄墓葬有三个显著特征。一是墓葬数量多,二是出土陶器丰富,三是器物组合个性突出。加之,发掘报告关于墓葬分期与年代的认识基本正确,文化来源说得清楚,发表资料翔实充分等等。因此,提供了观察先商居民社会生活的极佳窗口,是先商文化承上启下的关键环节。显然,有了刘庄的先商墓葬,晋中高领鬲发展到商式鬲的递嬗线索才能一目了然,先商文化的探索才能走得更远。这大概就是“富矿”的真谛(图2)。

首先,东出太行让先商创造出规模经济,否则就不会有如此罕见的大型墓地。墓葬资料的排队分期基本正确,逻辑关系比较清晰,结论令人信服。按照晋中陶鬲的认识,这里最早M94当晚于白燕H158,也就是说其年代相当于二里头二期或偏晚的可能性很大。

其次,经营的村落具有连续发展,稳定发展和融合发展的特征。墓葬组合具有多样性就是最好的证明。鬲豆、鬲豆盆、鬲豆盘罐是典型商人组合,而单把罐盆、盆形鼎、鬶与爵则具有浓郁的二里头文化因素,充分表现出东出太行的先商,已经在融入中原的进程中开始了新的实践探索。M159鬶爵鬲的共生,是夏商两种礼器融合的信号。M218、M236、M308是盆形鼎与先商鬲共生的代表,显示出民间习俗的融合。这种情况与山西夏县东下冯遗址二里头夏文化和晋南戎文化虽然共处,但两者的器物却不共生,灰坑墓葬都是各出各的器物,是典型的“和而不同”,因此,共处不等于融合。是否出现融合的问题要依据考古学单位内涵的研究,鹤壁刘庄M159可认为商夏族人的融合已经发生,东下冯的情况则是相反的案例。

发人深省的启示

启示1:西方的商人起源西来说是伪命题。在中国历史研究中,有三个“西来说”是西方学者按《圣经》演绎出的认识。即人类文化与文明起源首先发生在西亚中东地区,然后向世界各地扩散和传播。仰韶文化西来说和中国文明西来说早已被中国考古学发现与研究所否定。现在,商人起源西来说也迎来重新检讨的时刻。美国历史学家L·S·斯塔夫里阿诺斯在《全球通史(1500年前、后的世界)》中说:“商人是一小群蒙古种人,兴起于西北大草原,他们通过间接的途径掌握了中东人冶铸青铜和制造战车的技能,然后利用这些技术带来的军事优势,侵入华北,征服了当地尚处于新石器时代的农业村社。……商朝文明由诸多成分组成,如大麦、小麦、羊、牛、马、青铜和轮子等若追溯到其新石器时代的起源,无疑将发现,它们最早发源于中东。”这是商人起源西来说的主要依据。但是,用晚商的考古资料推测商人起源,明显在理论逻辑上失之偏颇,更有悖于中国古代的史情。

首先,族群起源要看血脉基因,要查族系传承,要辨文化传统。个别的文化现象只能说明文化的多样性与包容性,与族群起源毫无关系。本文从先秦文献关于帝喾简狄联姻的记载出发,验之以甲骨金文的研究成果,解析先商的文化传统,进而发掘出商人祖先东出太行的路线图和时间表。

其次,年代是关键要素。先商陶鬲在龙山时代中期(距今约4500年)就已经萌生,其时代遥遥领先,而那些所谓的“新成分”只是商人最后200多年间的殷墟时期才获得发展,根本不足以支撑商族起源西来说。舍本逐末,避重就轻,偷换概念,显然漏洞百出。

启示2:娀商联姻是认识先商的不二法门。晋陕高原活跃着庞大的戎族群,其游动性强,与周边地区联系广泛。有娀集团只是这个大家族的成员之一,其昔日都城“有娀之墟”,即石峁古城的区位优势更是耐人寻味。那座规模巨大的城池正矗立在毛乌素沙漠与黄土高原交界地带,古往今来便是交通要冲,北方的游牧、南面的农耕、东来的渔猎经济,以及西域的文化影响在此汇聚。这里出门便是草原道,向西可眺望河西走廊,穿越阿尔泰山进入哈萨克丘陵地区,可抵达中亚。向东与燕山地带遥遥相望,向北通包头,向南达西安。这个地理优势是解读商人通过联姻制度广泛吸纳西方技术的钥匙。为什么在殷墟以外地区,会在晋陕高原的清涧寨沟等遗址发现商代车马器?这无疑证明戎族群是链接中原与西域的重要媒介,是商人获得西来新物种和新技术的主要渠道。

启示3:鬲出太行是殷商先祖的文明觉醒。族群的发展需要寻求更大的生存空间。殷契的选择势所必然。“相土烈烈,海外有截”,足证东出太行取得成功,不仅扩大了先商族群的影响,更创造出“长发其祥”的完美开端。学术界普遍认为《诗经·长发》开篇说的“俊哲维商,长发其祥”是赞颂殷契智慧的文字,现在终于可以理解,这个泽被后世的大智慧就是东出太行的历史性抉择。而那些难以释怀的商丘印象,只是其后人的朦胧回忆。

启示4:迁徙推动文明升级是历史规律。鬲出太行凝结着文化迁徙特有的艰辛,是商人起源的正解。这种历史现象在中国古代不胜枚举,堪称前有古人后有来者。红山文化的西进被河北宣化郑家沟的考古发现所证实。良渚文化在鼎盛时期也有一路人马挥师南下。距今5000年前后与江西赣江流域的文化重组,翻越大庾岭进入今日广东韶关地区,完成了石峡文化的蜕变。尔后,其势力逐渐推至珠江三角洲及其以南,谱写出岭南文明的壮丽篇章。

举世瞩目的三星堆古蜀居民最后也选择了北上关中的迁徙道路。他们在盛大祭典后,掩埋了镇国重器,翻越“难于上青天”的蜀道,进驻散关附近,成为武王征商的重要力量。在《史记》周武王八大外援中以第二排名的显赫位置彪炳史册。其胜利后的加官进爵,与周人联姻等事迹均记录在陕西宝鸡茹家庄西周青铜器上。

这些无疑都是文化迁徙推动文明升级的经典案例和历史见证,是中华文明英雄史诗感人至深的伟大篇章。