郭俊叶 | 敦煌的囊

郭俊叶(敦煌研究院)

石窟寺不仅是佛、菩萨的道场,也是僧人礼佛、礼忏、诵经、讲经、坐禅以及信徒参与佛事活动的地方,离不开僧、俗活动。因此,石窟中就出现了如实反映僧、俗礼佛活动和生活场景的壁画。当然,本生、佛传、因缘等佛教故事画也不例外,会折射出社会生活的诸多方面。故而,各类古代生活用品就出现在石窟壁画和纸绢画中,其中就有囊。

《说文解字》曰:“囊,橐也。”《汉书·赵充国传》张晏注:“橐,契囊也。近臣负橐簪笔,从备顾问,或有所纪也。”颜师古注:“橐,所以盛书也。有底曰囊,无底曰橐。簪笔者,插笔于首。”囊与橐都用于贮物,也可簪笔和盛放书籍,但两者有区别,大的或有底为囊,小的无底为橐。李商隐《陈宁摄公井令牒》有“囊橐之盗,畏之如神明”。

囊在敦煌石窟壁画和绢纸画中出现较多,多与僧人有关,是僧人的十八物之一,样式多样,显示出古人根据实际需要对囊不同的设计,不仅是日常生活用品,还体现了一定的佛教教义和佛事活动,对于理解画面的含义具有重要作用。但是随着岁月流转、时代变迁,今人对于古代的囊,如定名、用法及其反映的问题等不甚明了,因而有必要对敦煌石窟壁画与藏经洞纸绢画中的各类囊进行分析考证。

一 壁画、绢纸画中的单、双、三带囊

(一)单带囊

1.祥鹿与囊

鹿为瑞兽,《诗·小雅·鹿鸣》有“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙”。以鹿起兴,喻示和谐愉悦。敦煌的囊(背包)与鹿有不解之缘,常挂于鹿之颈项。就目前所知,这样的画面在敦煌石窟壁画与藏经洞纸绢画中共出现3处:一为莫高窟第395窟,二为瓜州下洞子第3窟,三为藏经洞出土的P.4070号“披帽地藏菩萨”纸画。

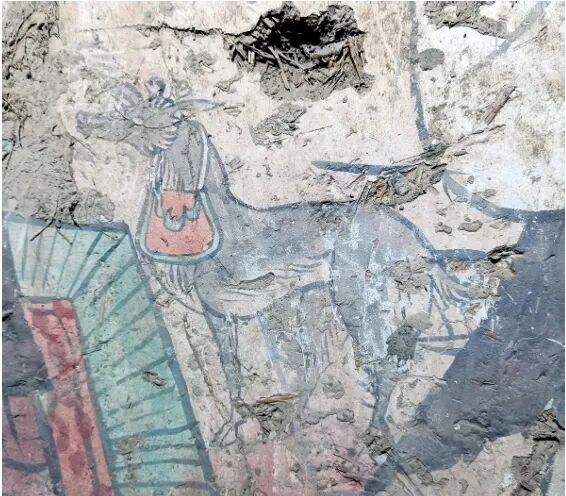

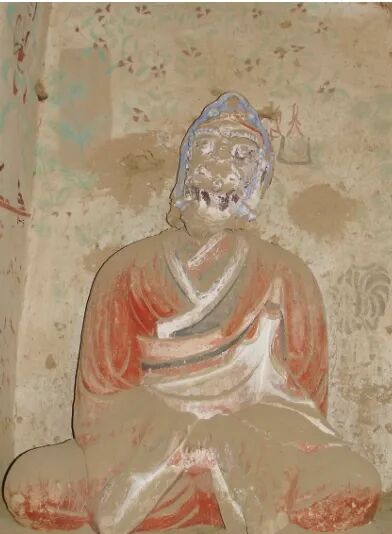

第395窟前甬道南壁五代画一圣僧像,为志公和尚(后人墨书题写“此处为志公和尚,惜已残”)。画面残损,和尚着山水袈裟坐于胡床上,现仅见和尚双足(足穿浅口鞋)、椅背与椅座一角,椅后绘一只鹿。鹿昂首挺胸,两耳上竖,脖颈处挎一囊,右前足与右后足抬起行走于山坡,身后是嶙峋的山岩。囊单带,红色,中间较细,两端较宽;囊身方形,红色镶绿边;翻盖,盖缘也为绿色。(图1)志公,南北朝齐梁时僧人,又称“宝志”“保志”“保公”“志公”,年少出家,参禅开悟,具有神力,梁武帝建国时尊奉为国师。伯希和《敦煌石窟图录》中有未残图像,旁有榜题:“萧梁武帝问志(?)公(?)和尚如何修道,和尚以偈答。”

图1 莫高窟第395窟南壁的鹿挎囊

下洞子石窟第3窟坐南朝北,东壁下层绘比丘尼供养像列。东壁北向第一身比丘尼,站于方毯上,双手合十,身后跟随一只鹿。鹿脖颈挂一囊,单带、淡蓝色;囊身方形,淡红色,底边与侧边淡蓝色;翻盖,盖缘为三瓣花。(图2)

图2 下洞子第3窟东壁的鹿挎囊

P.4070号“披帽地藏菩萨像”,纸画,现藏于法国国家图书馆。画中一方形帐,帷帐分系于两侧柱上。帐内,披帽地藏菩萨坐于榻上,头顶有华盖,双手手心向上于腹前作禅定印;头戴花色披巾,耳侧打结,披于肩后;内着浅红色僧衣,外披田相山水袈裟。榻前左侧绘双鹿,一雄一雌,雄鹿站立,低头吃草;雌鹿跪卧,仰头,脖颈挂一囊。囊单带(或双带),囊身方形,有翻盖(图3)。从画面分析,因为有鹿、双履、侍童等,笔者认为P.4070号为神僧像,而非地藏菩萨像。

图3 P.4070“披帽地藏菩萨像”下方的鹿颈挂囊

采自《法藏敦煌西域文献》(31),彩版二

鹿在佛教中是吉祥动物,佛曾在鹿野苑初转法轮。法显《佛国记》记迦尸国波罗捺城:“城东北十里许,得仙人鹿野苑精舍。此苑本有辟支佛住,常有野鹿栖宿。世尊将成道,诸天于空中唱言:‘白净王子出家学道,却后七日当成佛。’辟支佛闻已,即取泥洹,故名此处为仙人鹿野苑……佛于此东向坐,始转法轮度拘驎等五人处。”凉州瑞像中有猎师李师仁射鹿的故事。根据《凉州御山石佛瑞像因缘记》记载:“言讫,而过至后魏正光元年,相去八十有六,猎师李师仁趂鹿于此山,忽见一寺……师仁稽首作礼,举头不……遂垒石为记,将拟验之。”圣僧刘萨诃西行时曾预言凉州将有瑞像出,86年之后(魏正光元年,520年),一日,一位名叫李师仁的猎手在山中追赶一只鹿,忽见一座寺院,遂连忙叩拜,待抬头时,寺已不见,于是垒石为记,此地就是后来的凉州圣容寺所在地。这则故事说明,鹿具有神力,可以引导李师仁至佛显灵的寺院遗址处。李师仁入山射鹿绘在莫高窟第61、72、98等窟的壁画中。另一则鹿引路的灵异故事,唐代汉州栖贤寺大川终于寺外,众人欲归其于寺中,有双鹿引路至寺。《宋高僧传》卷20记:“释大川……及乎终也,卧于寺外……双鹿引前,若驺导焉,始履门阈,寺额奋然陨地,远近惊叹。”

莫高窟第17窟泥榻前壸门内绘双鹿,藏经洞出土双鹿佛塔剪纸(现藏印度新德里国立博物馆),唐代道宣撰《续高僧传》卷26有:“隋高建塔之岁……灵芝共瑞鹿俱程”,唐代撰写《新华严经论》的李通玄,在圆寂之后,有双鹿出现:“葬日有二斑鹿、双白鹤杂类鸟兽,若悲恋之状焉。”据高启安先生研究“中原丧葬文化中,有鹿的地方,被认为是福地,葬地以能选择出现鹿或卧鹿的地方为吉祥福地”。鹿在中华传统文化中是祥兽,而由于受到佛教文化的影响,不仅出现于塔或者高僧灵骨所归的影堂地,也出现于普通的墓地,以示祥瑞、福地或喻义引导往生佛国净土。而将包挂于鹿身上,则显示出高僧日常与鹿的关系,某一层面上彰显了僧人的修行和地位。

2.高僧与囊

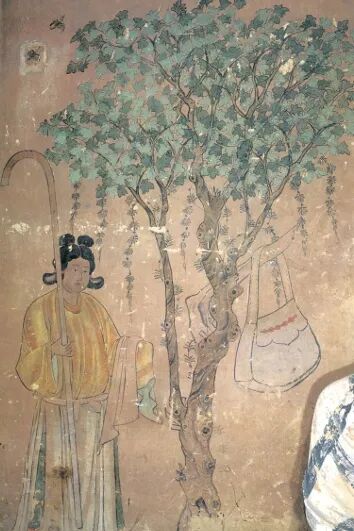

敦煌石窟中,有挂于高僧禅坐的帐内或一侧树上的囊,也有僧人自持或其身后侍从背负之囊,更多的囊出现于高僧影窟、禅窟中,一般绘于洞窟正壁,挂于双树之上,显示出僧人的日常。藏经洞绢纸画中有挂于锡杖、树后的囊。

莫高窟第17窟,晚唐高僧洪辩的影堂,开凿于第16窟甬道北壁,坐北朝南,窟内坛上塑洪辩像,身后绘双树。西侧树的断枝上挂一囊,单宽带,带上有明显的针脚,带与囊体均为白色,有较窄的底和侧边,三瓣形翻盖,盖上沿有红色串珠样装饰(图4)。高启安曾对莫高窟第17窟的囊做过研究,认为是盛装日常用品的布囊。

图4 莫高窟第17窟北壁的囊

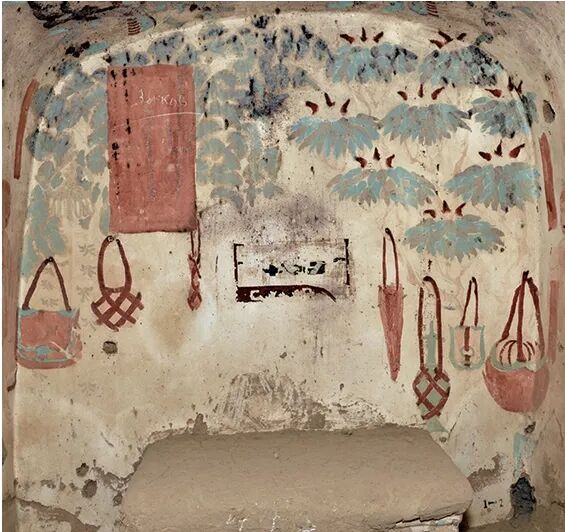

莫高窟第443窟坐北朝南,共绘有7件器物挂于树上,其中有两件造型不同的单带囊。北壁西侧树上挂囊(西起第1件),单带,深红色;囊身方形,浅红色,嵌蓝绿色边,带与囊相接处缝蓝绿色三角形装饰,这个三角形既有装饰效果,又兼具加固作用;有翻盖,盖缘也镶绿色边,盖端有扣。此窟东侧树上也挂一单带囊(西起第6件),单带,深红色;囊身呈竖长方形,边缘镶蓝绿色边;盖下部有一圆,圆圈上下都有红带相接,上部接囊上缘,下部与下缘的凸起绿色镶边相连,应是系带扣(图5)。

图5 莫高窟第443窟的囊

莫高窟第476窟前室西壁门北:一位僧人头戴风帽,向南侧向而坐,身着交领土红色袈裟,禅定坐于具有架帐的床榻之上,榻东侧面居中的壸门中画出朝南双履。榻前有供桌,桌上置供具,中间为香炉,两侧为圈足碗,盛物不清。榻西南面有一身着绿色圆领胯衫的侍从,手捧一长方形盘,面向僧人奉呈。榻侧后方植树四棵,最后一棵树上挂一囊。囊浅色,红色带系于树枝,带端下垂至囊下方,翻盖,盖前部呈倒三角形,盖端有扣。榻后方还有僧人三身,第一身持扇;第二身持弯头杖,有题记:“弟子释门法律□……”;第三身举拂尘。从整个画面来说,坐于榻上的是一位高僧,有仪仗和侍从(图6)

图6 莫高窟第476窟的囊

莫高窟第174窟是一影窟,坐北朝南,窟内有一身禅僧泥塑像,北壁绘树、芦苇等,东侧树枝上挂一单带囊,树下有侍童一身。此囊有红色带子,带子下方系一蝴蝶结;囊体方形,黑边;翻盖,盖缘绿色。(图7)

图7 莫高窟第174窟的囊

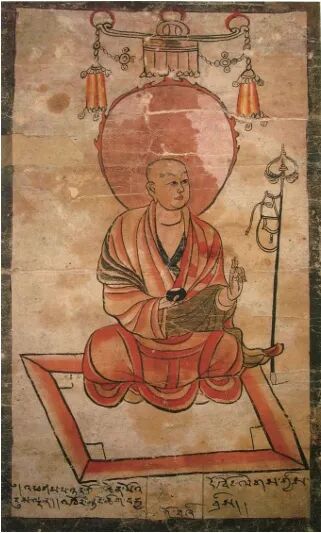

藏经洞遗画,大英博物馆藏 Stein painting 169 (Ch. 00376) 号,唐代(801—850),纸本设色,上绘迦理迦尊者像。尊者气宇不凡,有头光,上有华盖,身披红色袈裟,坐于方毯上,右手托黑色钵,左手竖两指,左侧树立锡杖。锡杖上挂一单带囊,囊带在一侧打结,囊身椭圆形。像下方题写吐蕃文,由文字可知,像是佛弟子迦理迦尊者。(图8)

图8 藏经洞纸画Stein paiting 169 Ch.00376号(唐)

采自《西域美术》Ⅱ,图49

大英博物馆藏藏经洞纸画,Stein painting 163 (Ch. 00145) 号,纸本墨色,唐代9世纪末至10世纪初。高僧坐于方毯上,身着袈裟,双手相拢于膝,前方双履,右侧置带流水瓶,身后一棵树,树上挂串珠与囊。囊方形,有盖,盖边缘花瓣形,前端有扣。(图9)

图9 藏经洞纸画Stein paiting 163 Ch.00145号(唐)

采自《西域美术》Ⅱ,图51

莫高窟第427窟建于隋代,中心柱南、西、北向面共绘出28身僧人,北向面、南向面各9位,西向面10位僧人,皆手持法器,有的持香炉,有的托火珠,有的持花,等等,其中最为醒目的是胳膊上挂囊。囊,细单带;囊体椭圆形,由各花苞(图10)。第427窟中心柱壁画中的囊,形状相同,共出现了7个,分别是北向面东起第1身,西向面第14、19身,南向面第20、22、25、27身。囊均挂于僧人的手臂处,与其他器物的共存关系,第1、20身僧人为香炉与囊;第14身火珠与囊;第19身花盘与囊;第22身数珠与囊;第25身净瓶、莲花与囊;第27身莲花与囊。

图10 莫高窟第427窟中心柱南向面第20身香炉与囊

第427窟的囊为单带,椭圆形,由菱格拼接而成。囊体较小,带长,下缀饰带,精致又颇具装饰性,极可能由丝织品制成,此类囊可用于装盛香料等物。

莫高窟第152窟,主室中心佛坛背屏南侧下部绘一僧人一侍从,前方僧人向西而立,持物礼佛,后方跟随一侍从,着圆领浅蓝色直衫,腰系红带,左肩背一单带包,包身方形,黑色,翻盖。此窟背屏后甬道经回鹘时期重修,这一组供养人像绘于回鹘时期,具有回鹘特征。

(二)双带与三带囊

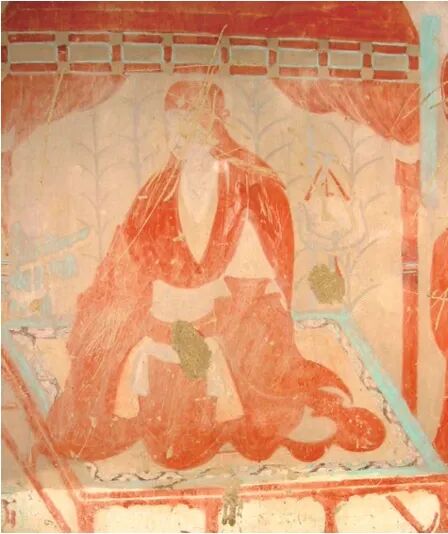

莫高窟第427窟建于隋代,在主室中心柱南向面,绘一禅僧坐于一个四方塔内,塔基由方砖砌成,前有台阶;塔身方形,檐下红色栏额,两侧壁浅蓝色;顶平,有塔刹,圆形刹底,相轮数层。塔内放置一胡床,床背横直。禅僧头披白色、红边僧衣,闭目禅坐于胡床上,在其右侧上方梁上悬挂一个双带囊。囊一侧有黑色双长带,并打结,在囊口位置又有一短带,用于悬挂;囊身上窄下宽,略呈椭圆形,由红、白相间的菱格纹组成(图11)。这款囊很像今天的双肩包。

图11 莫高窟第427窟中心柱南向面的双带囊

莫高窟第443窟还出现了三带囊,挂于北壁东侧树上。囊带红色、三带,带相交于顶端;囊身红色、圆形,上缘绿色,在囊边缘又有若干红色小细带,系拢囊内物品(北壁西起第7件器物,见图5)。

以上所见壁画与绢纸画中的囊有单带、双带、三带之分,其中单带除香囊外,常见有翻盖,有的负于鹿身,有的背于高僧身后的童子肩上,有的挂于树上,有的挂于帐内,有的挂于锡杖等处,这些囊均与高僧有关。还有一种囊,高僧以杖荷之,号称弥勒再世的布袋和尚常用,这种囊一般为布囊,无背带,与今天的布袋相似。甘肃肃南文殊山石窟前山万佛洞,在窟门上方西夏绘一身布袋和尚,身后置一布囊倚靠小憩。囊较大,开口处系结。

二 络囊

佛教中有一种囊叫络囊,是用绳子编织而成网状袋子,方便僧尼盛放钵,或谓绳络囊,而且还专门制定了杖络囊法。东晋佛陀跋陀罗共法显译《摩诃僧祇律》卷29记有一段关于以麻绳作络囊盛空钵与外道,外道不受之事:

复有人言:“是噉酒糟驴,不应与宝笼及碎宝,应作绳络囊盛空钵与。”即作绳络盛空钵,遣人送与。时有一离车信敬尼揵,先往具白此事:“彼送钵来者,慎莫与受。”钵至已,尼犍言:“是空钵不应受,麻绳作络亦不应受。先与瞿昙沙门后与我,故亦不应受。我今唯受一事,若截诸年少离车舌,合盐油熬,盛满钵来我当受。”

佛教戒律,比丘、比丘尼不能将络囊挂于杖上,或扛于肩上行走,否则违反戒律。

莫高窟第443窟是一个禅窟,北壁绘双树,树上悬挂各种生活用品,有锡杖、水壶、囊、钵等物。其中有三件属于络囊,其一,悬挂于西侧树上,以红色网状绳编织而成,单带,内盛放圆盖罐(西起第2件);其二,悬挂于西侧树上,与钵相邻,单带,红色网格状,内放尖底瓶(西起第3件);其三,挂于东侧树上,单带,红色网格状,内放圈足瓶(西起第5件)(见图5)。这三件物品,应该就是络囊,都是用网格状红色绳线编成,用于盛放物品,便于携带和悬挂,与经文“络囊盛钵”用法契合。莫高窟第17窟北壁东侧树枝上也挂一络囊,囊内盛放净瓶。

根据佛经,在佛教中,最开始使用络囊是方便了年老比丘与比丘尼。唐怀素集《僧羯磨》卷下有:

与畜杖络囊法(时有比丘羸老,不能无络囊盛钵,无杖而行。佛言:“听僧与彼老比丘作杖络囊,白二羯磨。”应至僧中,具仪作如是乞。)

这条戒律,比丘尼也同样适用。但是使络囊盛钵不得贯杖头着肩上而行。姚秦佛陀耶舍共竺佛念等译《四分律》说“不得络囊盛钵贯杖头着肩上而行,尸叉罽赖尼”。《摩诃僧祇律》卷31还记有杖络囊的起源,后又有关于杖络囊的条件限制:

杖络囊法者,佛住王舍城,尔时六群比丘、难陀、优波难陀,持宝络囊盛钵,复有持黑绳络囊以杖串肩上而行,为世人所嫌:“云何沙门释子如王大臣,持宝络囊盛钵肩上而行?”有见恶者复言:“云何沙门释子如下贱使人,持黑络囊盛钵串肩上而行?此坏败人,何道之有?”时诸比丘以是因缘往白世尊,乃至佛言:“从今已后不听畜杖络囊。”

复次佛住舍卫城,如来五日一行诸比丘房,见比丘痏手……佛言:“从今日后病比丘听从僧乞畜杖络囊。”……作羯磨已欲行时,手捉杖及络囊,不得举着肩上而行。若持杖者得越比尼心悔。持络囊者,亦越比尼心悔。若持杖络囊及钵者,越比尼罪。若道路行时,得系漉水囊杖头,手捉而行,不听着肩上。若不作羯磨持杖者,越比尼罪。持络囊亦越比尼。若持杖络囊者,得二越比尼罪。是名持杖络囊法。

佛弟子持宝络囊和黑绳络囊盛钵,以杖串于肩上而行,有如坏败人,为世人所嫌弃。由此故,佛制定持杖络囊法。杖络囊法规定除非病僧,其余不得杖络囊或系漉水囊于杖头着肩上行,得以手捉杖。敦煌壁画中的高僧未见有系络囊、漉水囊于杖着肩头的,都是手捉杖,这与佛教戒律相符。

三 漉水囊

漉水囊是僧人十八物之一,也称漉袋、漉囊、漉水罗,是过滤水中虫子的用具。佛教中僧侣喝水如果不漉则犯佛教戒律,反映了佛教不杀生的思想,明代袾宏《梵网经心地品菩萨戒义疏发隐》卷5谓“漉囊救物”。后秦鸠摩罗什译《梵网经卢舍那佛说菩萨心地戒品》卷10下明确规定包括漉水囊在内的十八物“常随身如鸟二翼”。

佛教戒律规定,比丘在受具足戒后,需备漉水囊,行时也要持漉水囊。东晋佛陀跋陀罗与法显译《摩诃僧祇律》卷18:

比丘受具足已,要当畜漉水囊,应法澡盥。比丘行时应持漉水囊,若无者,下至受持欝多罗僧一角头……若有虫者,应漉用。

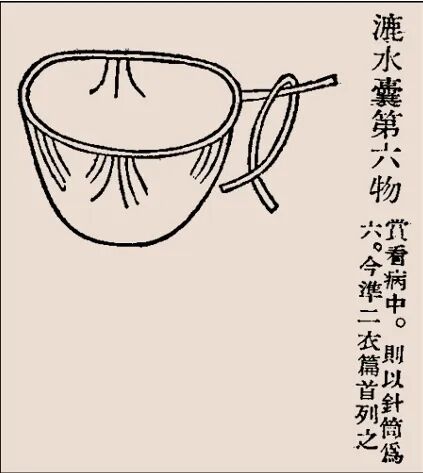

漉水囊起于佛教不杀生,即“漉囊救物”,因此应源于印度。宋代元照撰《佛制比丘六物图》中对漉水囊的制作方法、材质、形状都有描述,所用材质是上细(棉布)与密练绢,最难能可贵的是还附有图(图12):

物虽轻小所为极大……三作囊法多论,取上细一肘作囊(此间宜用密练绢作)僧祇,虫太细三重作。四分作漉水袋,如杓形,若三角,若作宏,若作漉瓶。若患细虫出,安沙于囊中,漉讫还着水中(此是私用者,若置于众处,当准寄归传式样,用绢五尺,两头立柱,钉钩着带系上,中以横杖撑开,下以盆盛等)。

图12 漉水囊

采自(宋)元照《佛制比丘六物图》,《大正新修大藏经》第45册,东京:大正一切经刊行会,第901页

《佛制比丘六物图》中的漉水囊,形状与莫高窟第217窟南壁漉水囊相同。莫高窟第217窟南壁绘佛顶尊胜陀罗尼经变,在经变画西侧绘序品,其中一幅画面,绘僧人礼拜高山的场景。在崇山峻岭之间,有一位上身斜系巾、下着红色短裙的婆罗门双手合十而立,身后是两匹马,前方是三位跪伏于地、礼拜前方山峦的僧人。这三位僧人一位身披红色袈裟跪于地,两手撑地,目视前方;居中一位身着山水袈裟,跪于方毯上,头面着地;还有一位着红色袈裟,匍匐于地,两臂前伸,虔诚若是,其侧旁为水瓶、囊、漉水囊,三样用带系在一起。僧人中必有一人是去西天获取《佛顶尊胜陀罗尼经》的高僧佛陀波利,经文说:“婆罗门僧佛陀波利,仪凤元年,从西国来,至此汉土,到五台山次,遂五体投地向山顶礼。”画面非常符合五体投地,向山顶礼的情节。水瓶瓶颈处系囊带,囊红色、圆形;一旁的漉水囊有红色长柄、圆形红色圈架、淡青色透明(可能是细绢)囊体。(图13)僧人远行,据佛教戒律,需要携带漉水囊。

图13 莫高窟第217窟南壁绘佛顶尊胜陀罗尼经变中的净瓶、囊、漉水囊

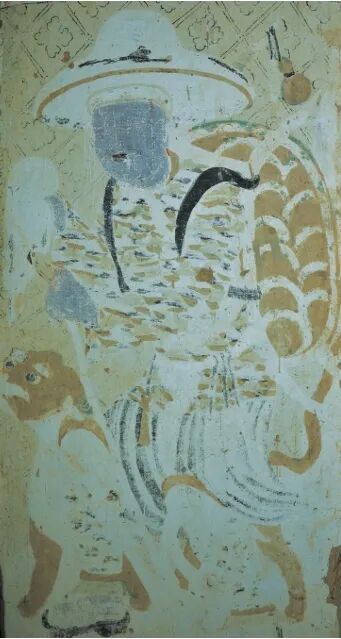

前述莫高窟第395窟的宝志和尚,头戴风帽,左手捉杖,杖端三样物件,自下至上第一件为葫芦,第三为香囊;中间第二件有柄,上口圆形,下方尖底,此物应为漉水囊。(图14)另外前述莫高窟第443窟,北壁东侧树上络囊净瓶旁边的悬挂物可能也是漉水囊(自西至东第4件)(见图5)。

图14 莫高窟第395窟宝志和尚

采自伯希和《伯希和敦煌图录》Ⅵ, 图版323

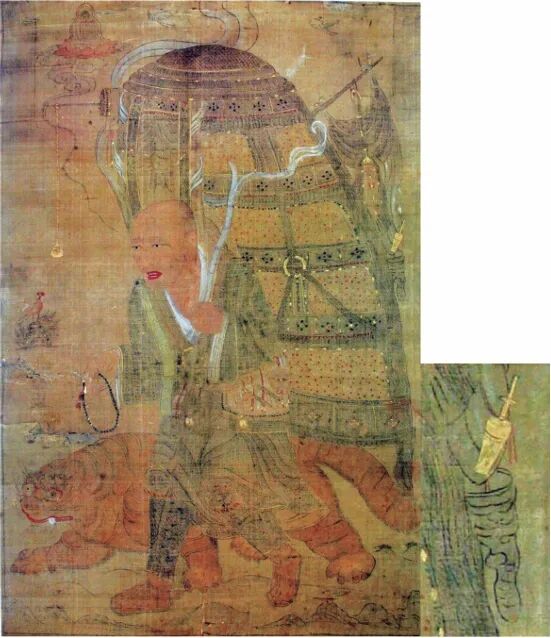

敦煌石窟与藏经洞绢纸画中出现了若干幅携虎行脚僧画,其中敦煌石窟中有壁画8幅,分别是莫高窟第45窟前室西壁门上两侧各一幅,有题记:“南无宝胜如来伏虎游历救度众生”“南无宝胜如来□(负?)经游历世界”,第306、308、363窟的甬道两侧各一幅;藏经洞出土12幅,分别是大英博物馆藏Ch.00380、Ch.0037a号,法国吉美博物馆藏EO.1138(绢本)、EO.1141(绢本)、MG17683以及藏于法国国立图书馆的p.4518、p.3075、p.4029、p.4074号,韩国中央博物馆藏4018号和日本天理图书馆藏722-イ13号,俄罗斯艾尔米塔什博物馆藏Дх.320号,除了吉美美术馆藏EO.1138与EO.1141为绢本外,其余为纸本。漉水囊是行脚僧人的日常必备之物,僧人所负物中,除了经卷,还有漉水囊等物,但囿于画面残缺或不清等原因,我们仅从几幅画中可以看出漉水囊,如EO.1138、EO.1141号。

莫高窟第306、308窟甬道两壁各绘一身行脚僧。其中第306窟甬道西壁与308窟甬道东壁的行道僧保存较好,画面较为清晰。第306窟甬道西壁的行脚僧,左侧一虎,头戴圆形斗笠,左手拿方扇,绑腿,身负经笈,笈后挑一竿,竿上垂挂葫芦、漉水囊等物;第308窟甬道东壁的行脚僧头戴圆形斗笠,左手拄杖,右手拿拂尘,右侧随一虎,肩负经笈,笈上挑竿,竿上挂葫芦与漉水囊。(图15)葫芦取水,漉水囊净水,二者配合使用。

图15 莫高窟第308窟甬道东壁的携虎行脚僧像

藏经洞绢画EO.1138,绢本着色,唐代9世纪作品。画中行脚僧右侧携行一虎,一化佛坐红莲上,乘云升起;僧人左手拄杖,右手拿数珠,身负经笈,经笈后侧伸出一杖,杖上挂扇、金色净瓶、漉水囊(净瓶下方)等物。漉水囊上口圆形,下部垂织物。(图16)

图16 藏经洞绢画(9世纪,法国吉美博物馆藏EO.1138)

采自《西域美術ギメ美術館ぺリオ·コレクシヨン》Ⅱ, 株式会社講談社,1995,图版87

漉水囊有四种,姚秦佛陀耶舍共竺佛念等译《四分律》列举勺形、三角、撗郭、漉瓶四种。

尔时世尊在舍卫国,六群比丘用杂虫水,诸居士见皆共讥嫌……佛言:“不应用杂虫水,听作漉水囊。”不知云何作?佛言:“如勺形、若三角、若作撗郭、若作漉瓶,若患细虫出,听安沙囊中。”彼以杂虫沙弃陆地,佛言:“不应尔,听还安着水中。”

宋代元照《四分律行事钞资持记》(下)对前三种漉水囊滤物有详细的解释:

三中杓形者,今多用铜、铁、竹、木作圆卷,施柄者是;三角亦然但形异耳;宏椁者,以木为筐有同药罗之类,安沙囊中谓以细沙置于囊底,然后漉之。

而唐代义净译《根本萨婆多部律摄》卷11之《受用有虫水学处》第41记载滤物:“应知滤物有其五种:一、谓方罗;二、谓法瓶;三、君持迦;四、酌水罗;五、谓衣角。”

由上引文献可知,滤物有圆形、三角形、方形,其中圆形、三角形都安装有柄。前述敦煌第217窟绘出的正是杓(勺)形(圆形)漉水囊,即用铜、铁、竹、木作圆圈。这是一类比较容易携带的囊,敦煌所见其他高僧、行脚僧所携带者多是此类杓(勺)形漉水囊。

唐代义净撰《南海寄归内法传》卷1《晨旦观虫》记有详细做罗及漉水的方法,并记东、西方所用材质不同。西方用白布,东夏用的是细密的绢,做成罗样,也即漉水囊又名水罗,还有一种小圆罗,悬挂于钵边:

凡滤水者,西方用上白氎,东夏宜将密绢,或以米揉,或可微煮。若是生绢,小虫直过。可取熟绢笏尺四尺,捉边长挽,襵取两头,刺使相著,即是罗样。两角施带、两畔置![]() ,中安横杖,张开尺六。两边系柱,下以盆承,倾水之时,罐底须入罗内。如其不尔,虫随水落,堕地堕盆,还不免杀……水罗是六物之数,不得不持。若行三五里,无罗不去……时有作小圆罗,才受一升两合,生踈薄绢,元不观虫,悬着钵边……

,中安横杖,张开尺六。两边系柱,下以盆承,倾水之时,罐底须入罗内。如其不尔,虫随水落,堕地堕盆,还不免杀……水罗是六物之数,不得不持。若行三五里,无罗不去……时有作小圆罗,才受一升两合,生踈薄绢,元不观虫,悬着钵边……

华夏用细密的绢做成罗,用来漉水,虽不是佛教中的漉水囊,但华夏漉水之法早已有之。

漉水囊虽名为囊,而实为罗,后来被用于茶具,相较更加细致。如是日常所用,圈架以生铜铸成,囊边用青竹卷成,以碧缣做滤网材质,并在纽上缀以翠钿,再做绿色的油囊用来盛放漉水囊。茶圣陆羽《茶经·四之器》记:

漉水囊,若常用者,其格以生铜铸之,以备水湿,无有苔秽腥涩意,以熟铜苔秽,铁腥涩也。林栖谷隐者,或用之竹木。木与竹非持久涉远之具,故用之生铜。其囊,织青竹以卷之,裁碧缣以缝之,纽翠钿以缀之。又作绿油囊以贮之。圆径五寸,柄一寸五分。

陆羽,长于僧寺,与佛教甚有渊源,据《新唐书·陆羽传》卷196记载“不知所生,或言有僧得诸水滨,畜之”。我们不知中国的沥水罗源于何时,但陆羽将僧人随物的漉水囊明确用于茶具,应是受到佛教的影响。

结语

敦煌壁画与藏经洞绢纸画中的囊,从材质(沥水囊除外)来说,有布囊、绳络囊、锦囊等,可盛放钵、香料及日常用品。因僧侣用品居多,敦煌的囊以布囊占多数。布囊相当于我们今天的挎包,背负于身,或挂于树,或挂于锡杖,或挂于梁架,或者为祥鹿所负,有单带、双带、三带之分,值得一提的是早在隋代就出现了类似于现代的双肩包。络囊,用绳子编织而成,佛教中主要是用于盛放钵,但钵也可用布囊盛装,在敦煌壁画中,可用来盛放净瓶。至于锦囊,由于不是实物,我们无法准确判断,但是精致一些的香囊应是用丝锦做成。锦囊常放置一些精致或者珍贵的东西,古有“锦囊妙计”,李商隐《李贺小传》:“恒从小奚奴骑距驴,背一古破锦囊,遇有所得,即书投囊中。”高僧的囊可挂于鹿颈之上,有着其特殊的含义,而俗人则挂于驴、马身上。唐代姚合《喜贾岛至》:“布囊悬蹇驴,千里到贫居”,宋代王禹偁《酬种放徵君一百韵》:“弊车载书史,病马悬囊橐”。漉水囊则是一种特殊的囊,相当于罗,僧尼为避免杀生,用之过滤水中虫子,材质是上细棉布或者细密绢。

敦煌壁画与藏经洞绢纸画中的囊,属于僧人的随物。东晋佛陀跋陀罗共法显译《摩诃僧祇律》卷3:“随物者,三衣、尼师檀、覆疮衣、雨浴衣、钵、大揵镃、小揵镃、钵囊、络囊、漉水囊……及余种种所应畜物,是名随物。”囊也是古人的生活用品,相关画面场景真实反映了当时各类囊的造型和使用情况,不同使用场景也体现了不同的宗教内涵。大部分布囊、络囊与现代的包、兜极为相似,漉水囊相当于古代僧人的净水器,隋代出现的双肩囊,更是弥足珍贵。这些囊大部分现今仍在使用,再现了灿烂的中华古代文明,也见证了中西文化交流情况。