历史印记:图说巴渝文庙建筑布局(上)

一、概述

文庙为主祀孔子的建筑群,其发展演变与儒学的兴衰和古代教育制度的变迁密切地交织在一起。从最初孔子逝世后创设的曲阜家庙,到汉至北魏逐渐形成孔子与周公并祀的官庙,再到唐代将孔子和周公分别立庙设祀,追谥孔子为文宣王,确立了文宣王庙,至明代取消孔子王号,最终明清以来各地祭祀孔子的庙宇多称为文庙,也常称圣庙、学宫。文庙与学宫通常结合在一起,兼有祭祀孔子和官办教育(府学、州学、县学等)的功能,即“庙学合一”的布局模式。在清代地方志的图文记载中,文庙、圣庙或学宫一般指代的均是“庙学合一”的整体,包含了文庙祭祀部分和学署教学部分。它们共同构成了一组复杂的建筑群,左庙右学和左学右庙都是常见的布局[1]。

文庙祭祀部分通常由三进院落构成,中轴线上包含了万仞宫墙、泮池、棂星门、大成门(戟门)、大成殿和崇圣祠(启圣祠)等,中轴线两侧布置礼门、义路(或圣域、贤关)、两庑、乡贤祠、名宦祠和其他附属建筑,有的在院落中还设有碑、亭、楼阁等。以下简要介绍文庙中的重要建筑。

万仞宫墙是从子贡评价孔子学问如同数仞高的宫墙而来[2],寓意孔子学说和思想的博大精深、高深莫测,不是普通人能够轻易窥探和完全理解的。这个比喻被具象化,成为各地文庙入口处的重要建筑,人们以此来象征孔子学问的崇高和文庙的庄严。

泮池字面意思为半圆形水池。周代天子设大学称“辟雍”,四周环水;诸侯设学校称“泮宫”,“泮”即半圆形水池,以示等级上的区别。它通常位于文庙大成门或棂星门前方。泮池上一般设一路或三路泮桥,是举行儒学礼仪(如入泮)的重要场所。

棂星门象征王制,为牌坊式的高等级礼制建筑,作为文庙中开放式的、礼仪性的入口,是高规格祭祀孔子的体现,诠释了中国古代社会“尊孔崇儒”的价值观。

大成门源于孟子评价孔子为“集大成者”[3]。大成门又称戟门,源于在门前陈列作为仪仗的“戟”。陈列戟的数量有严格规定,体现了孔子的身份等级。

大成殿为文庙中等级最高的建筑,为整个建筑群的核心,名称同样源于孔子为“集大成者”,供奉着“大成至圣先师孔子”的神位。殿前设月台,是祭孔时举行乐舞和仪式的场所。

崇圣祠(启圣祠)是文庙中用于祭祀孔子先祖的建筑,主要祭祀孔子上溯五代的先祖,是儒家“孝”与“礼”的体现。

东、西两庑为大成殿前两侧用于祭祀儒家历代重要先贤先儒的场所,这些人物包括孔子弟子和对儒学做出过杰出贡献的贤哲。

礼门、义路(或圣域、贤关)为文庙的一对出入口,分列于万仞宫墙两侧,源自《孟子·万章下》:“夫义,路也;礼,门也。惟君子能由是路,出入是门也。”门前立“文武官员至此下马”碑。

位于文庙旁侧的学署部分一般也由多进院落构成,以讲学空间明伦堂为核心,通常包含照墙、多重门屋、讲堂(明伦堂)、内宅和字库等其他附属建筑。

二、巴渝文庙建筑布局实例

巴渝地区绝大多数文庙今已不存,但通过历史文献,特别是地方志中的文字记载和文庙图考,我们仍能一睹昔日各地文庙建筑群的恢宏布局。晚清时期活跃的地方志编纂为后世保留了大量关于文庙的图文记录。近代以来零星留存的文庙历史影像更能直观地展示其建筑风貌。晚清重庆府、忠州、夔州府、酉阳州和石砫厅等地的31座各级府、州、县、厅文庙在方志中均有较为详细的文字记录,且多数都有专门描绘文庙建筑的图考,表明了文庙在各地的重要性。

本文上篇先以晚清时期重庆府所辖范围内的15座文庙为例,图文结合阐述其建筑布局。它们的整体布局基本遵循礼制约束下文庙建筑群的基本图式,根据各地环境的差异又具有不同的适应性变化。将在下篇阐述忠州、夔州府、酉阳州和石砫厅等地其余16座文庙布局后进行分析总结。

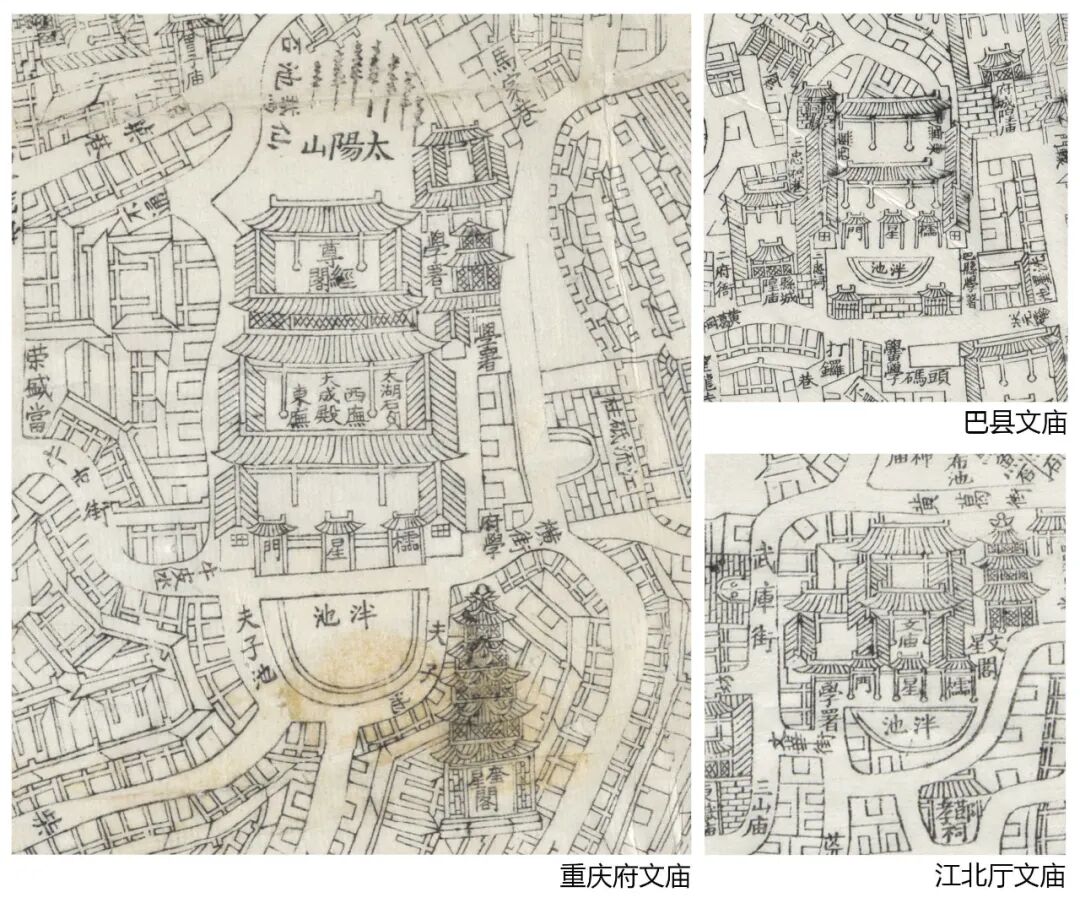

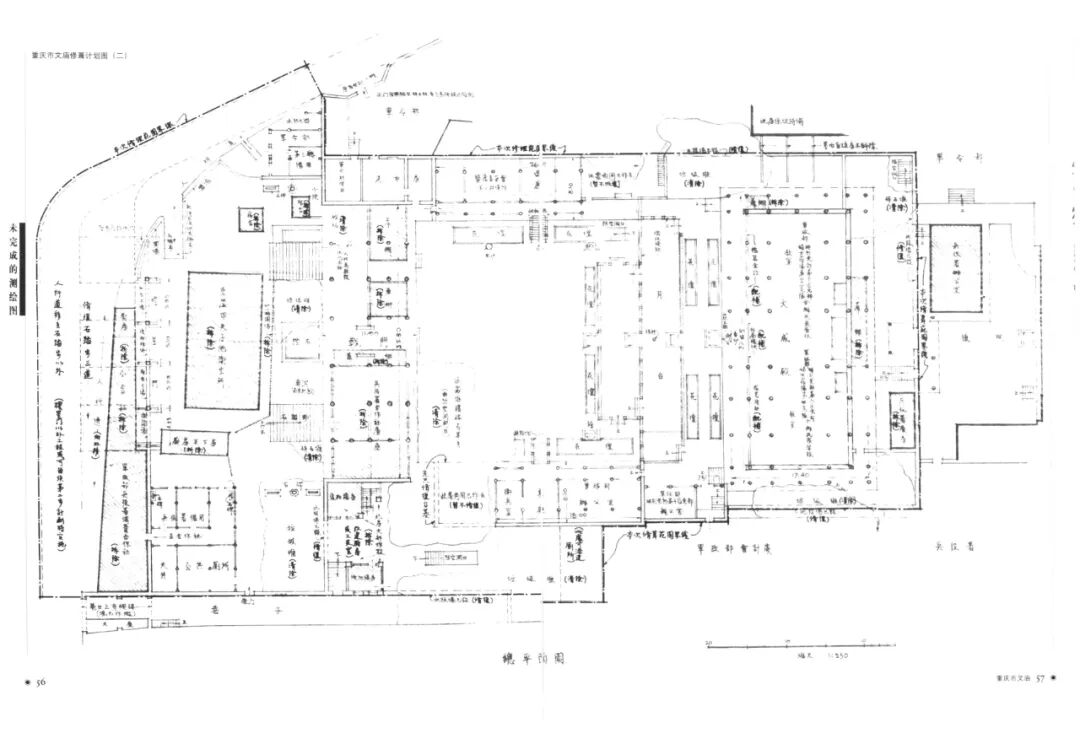

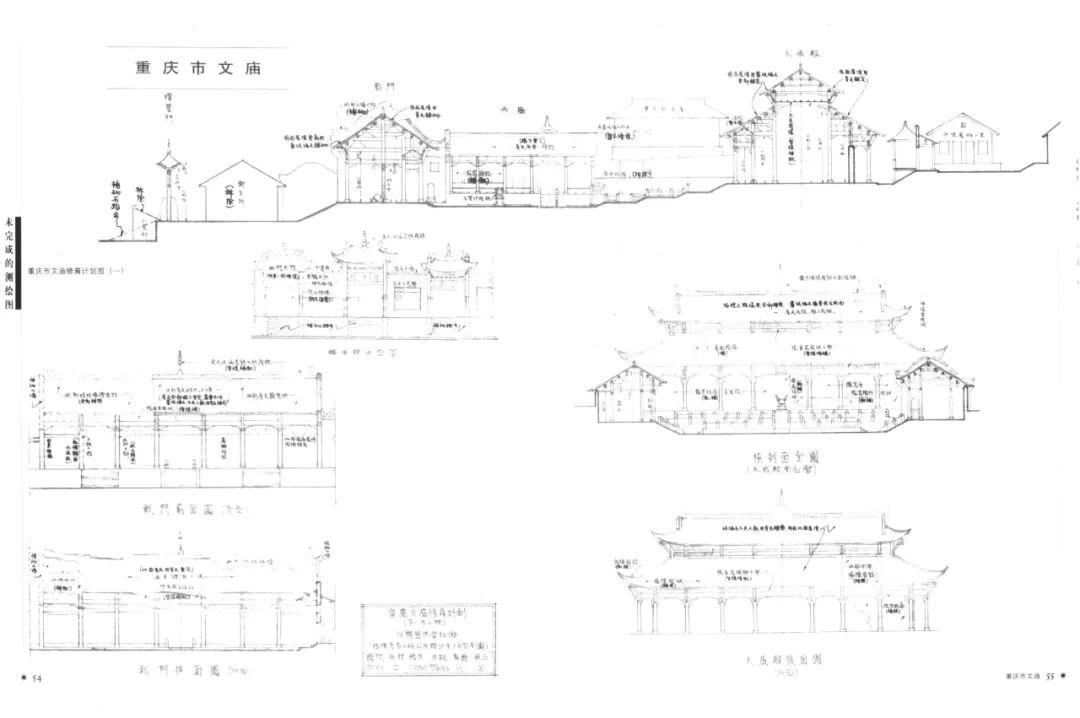

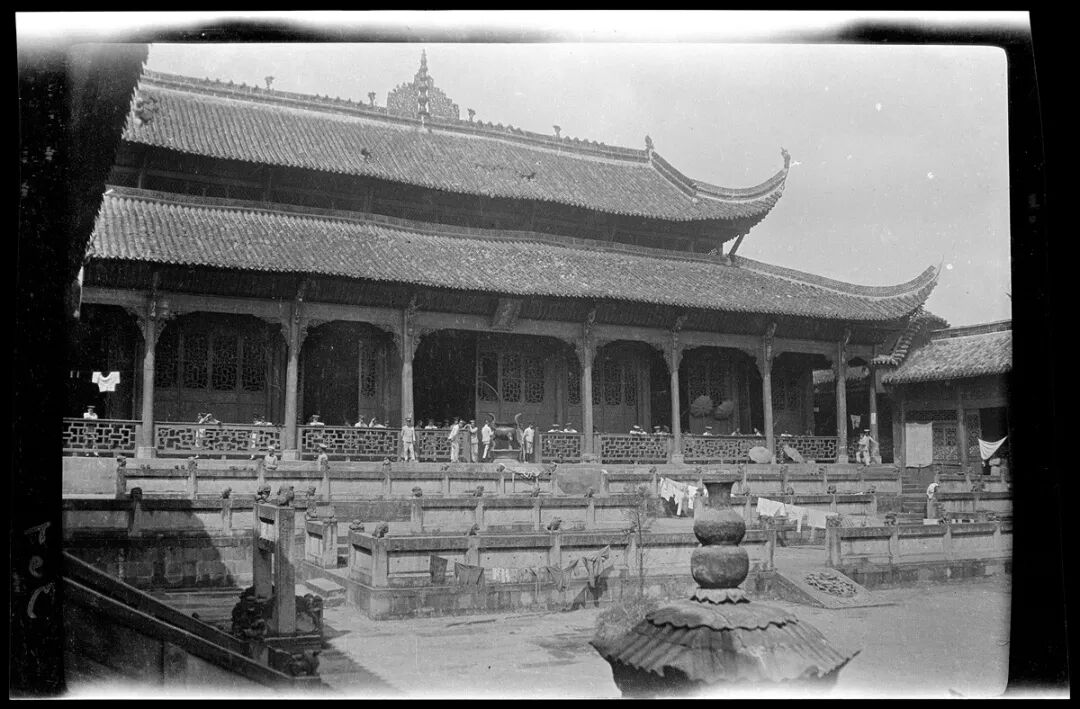

1.重庆府文庙。重庆府文庙应为巴渝文庙中规模最大者。根据清道光《重庆府志》[4],重庆府文庙在府治西临江门内,始建于宋绍兴年间,明清两朝历经多次重修、增修,至道光十九年改建后,规制完备。由“府学教授署、训导署,俱在临江门内学宫左侧”可知其布局采用了左学右庙的模式,文庙中轴线依次为泮池、棂星门三间、戟门七间、大成殿九间、崇圣祠和尊经阁。棂星门前泮池左右分设圣域、贤关二门。戟门前左右为名宦祠、乡贤祠和忠义祠。大成殿前为东、西两庑各七间。另外,还在泮池左建魁星阁,在府学明伦堂左建苍圣阁。方志所载的重庆府文庙的总体布局和规模,与清光绪张云轩绘《重庆府治全图》中对重庆府文庙的简要描绘的基本一致。1917年甘博(Sidney D. Gamble)所摄的文庙大成殿、棂星门、泮池和魁星阁实景以及中国营造学社1941年《重庆文庙修葺计划》中的图纸直观反映了重庆府文庙的宏大规模,“庙(指大成殿)凡九楹,高四丈八尺,广十一丈有奇”的记载与实测图纸基本吻合。方志中未见对万仞宫墙的描述,但结合《重庆府治全图》及历史影像可推断泮池外围从圣域、贤关两门起应有围合的宫墙(图1-图6)。

图1 重庆府文庙、巴县文庙和江北厅文庙(取自:清光绪张云轩绘《重庆府治全图》)

图2 1941年重庆文庙修葺计划总平面图(取自:梁思成《未完成的测绘图》[5])

图3 1941年重庆文庙修葺计划剖面图、立面图(取自:梁思成《未完成的测绘图》)

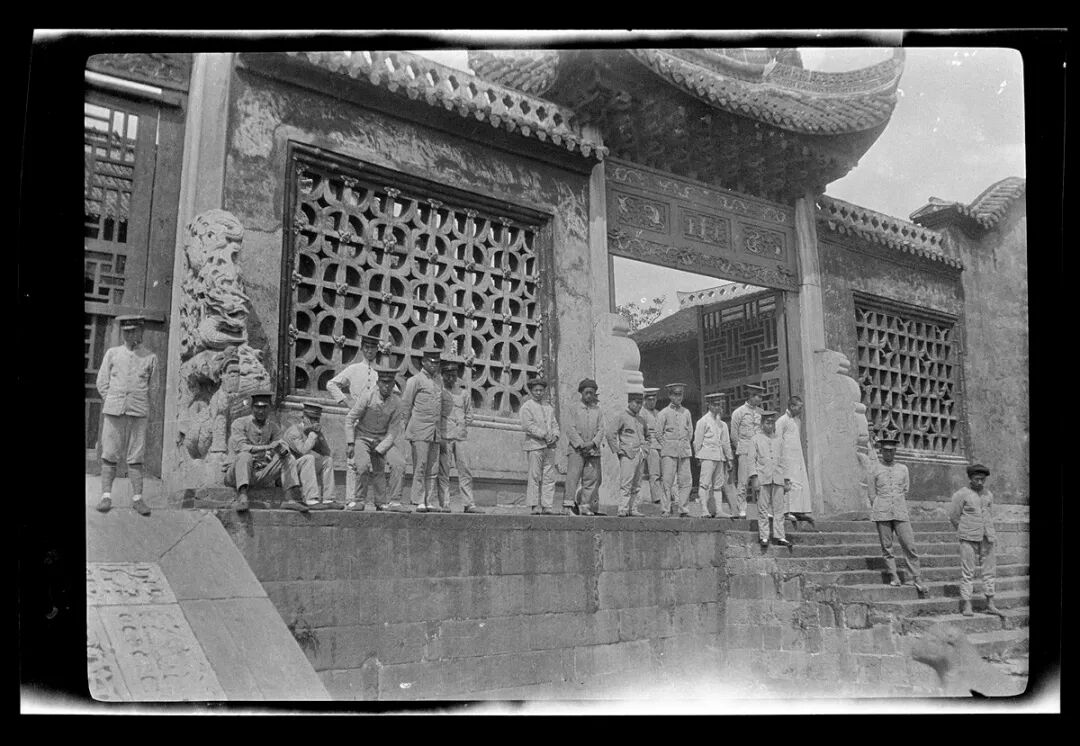

图4 1917年重庆府文庙大成殿(取自:Sidney D. Gamble Photographs Collection[6])

图5 1917年重庆府文庙棂星门(取自:Sidney D. Gamble Photographs Collection)

2.巴县文庙。巴县为重庆府附郭县,其县学等级低于重庆府学,文庙的总体规模比重庆府文庙小。根据清同治《巴县志》[7]和清道光《重庆府志》,巴县文庙在县治东北,始建于宋绍兴年间,历朝经多次重修后于嘉庆二十一年修整完备。结合清张云轩绘《重庆府治全图》,巴县文庙采用左学右庙布局,文庙中轴线依次为宫墙、泮池(漏月池)、棂星门三间、大成门六间、大成殿三间、崇圣祠。宫墙左右设东西二门。大成门前,棂星门左为乡贤祠三间(祀巴蔓子等四十三人),右为名宦祠三间。大成殿前左右为东、西两庑各五间(图1)。值得一提的是,巴县文庙曾以长江作为文庙的泮池,在文庙建筑中极少见,“古以大江为泮池……俯瞰大江,天然泮池,甲于全川。”这种创新布局不仅是对传统礼制的灵活变通,也体现了实用与象征的双重价值,展现了山水城市的磅礴气势。

3.江北厅文庙。根据清道光《江北厅志》[8],清嘉庆十五年,江北厅设专学。文庙在厅西北,清嘉庆十六年由粮户捐修,道光年间培修。结合清张云轩绘《重庆府治全图》,江北厅文庙为左庙右学的布局,其中轴线依次为宫墙、泮池、棂星门三间、戟门三间、大成殿三间、崇圣祠三间。宫墙左右设圣域、贤关门各一间。戟门前左为乡贤祠三间,右为名宦祠三间。大成殿前左右为东、西两庑各三间。另外,设钟鼓楼各一间,但其位置未见记载,在府治图中亦未反映。文庙左建有文星阁。江北厅文庙整体规模不及巴县文庙(图1)。

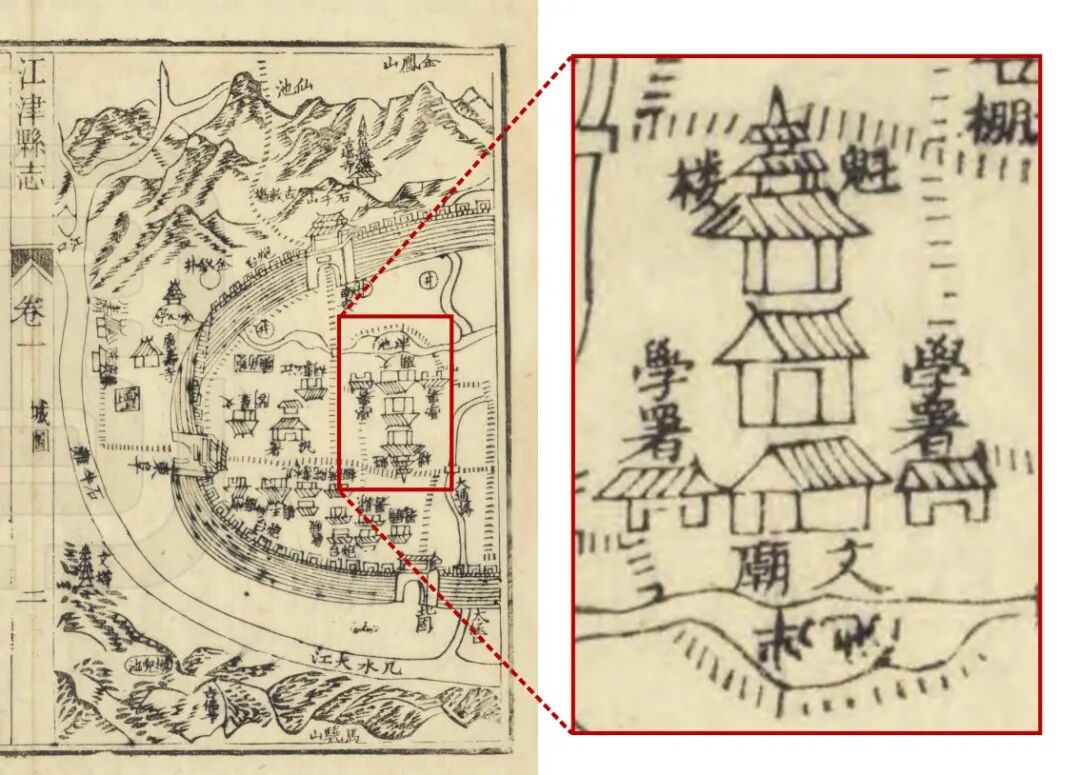

4.江津文庙。根据清乾隆和清光绪《江津县志》[9][10],江津文庙始建于宋治平元年,其具体布局没有专门描绘文庙的图考供参考,但结合江津城图中反映的文庙和“宫墙外左右建两学署”的记载,可知其总体布局不同于左庙右学和左学右庙,为“庙居中,左右为学”的布局(图7)。文庙中轴线依次为宫墙、泮池、棂星门、戟门、大成殿、崇圣祠、魁星阁。棂星门前左右为义路、礼门二坊。大成殿前左右为东、西两庑。崇圣祠原在文庙右,雍正年间为了符合礼制,改建至大成殿之后。江津文庙中轴线最后的魁星阁尚存,为重庆市文物保护单位(图8)。

图7 江津城图(取自:清光绪《江津县志》)

图8 江津魁星阁

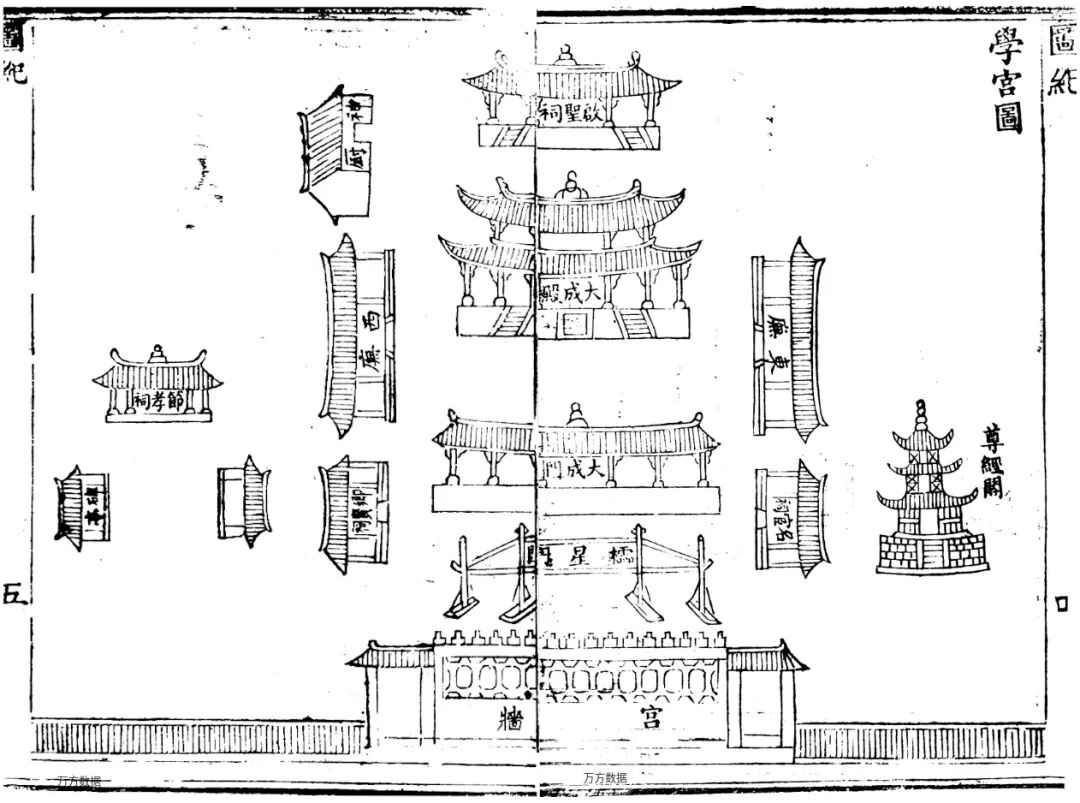

5.长寿文庙。根据清光绪《长寿县志》[11],长寿文庙创建于明洪武初,文庙位于县城南门外,学署从学宫移建至城内县署西,其布局由庙学合一改为庙学分离。结合长寿学宫图,长寿文庙中轴线依次为宫墙、棂星门三间、大成门五间、大成殿(文字记载为三间,学宫图为五间)、启圣祠三间。大成门前棂星门左为名宦祠,右为乡贤祠。大成殿前左右为东、西两庑各五间。启圣祠右为神厨。节孝祠在庙门外宫墙内西,祠前设碑亭。魁星阁在庙东南角(学宫图中为尊经阁,应为同一阁)。长寿文庙文字记载和学宫图中均未反映泮池,而县城图中文庙前临大江,其有可能和巴县类似,以江为泮池(图9)。

图9 长寿学宫图(取自:清光绪《长寿县志》)

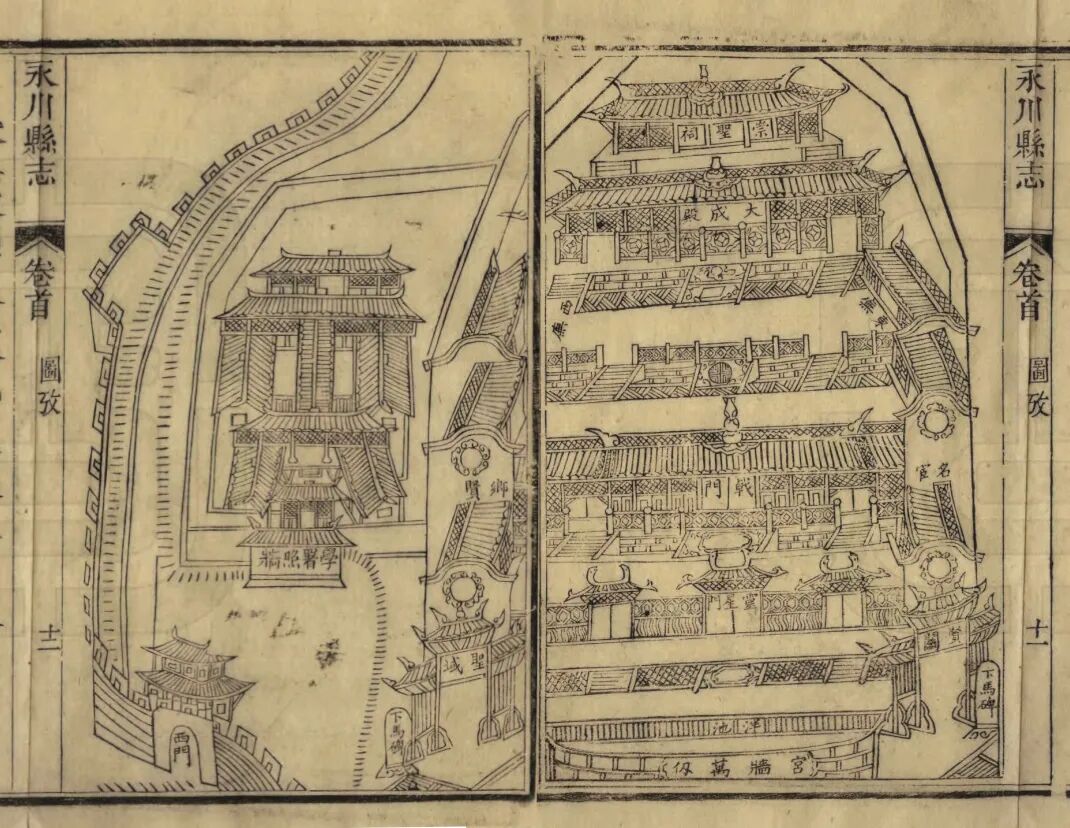

6.永川文庙。根据清光绪《永川县志》[12],永川文庙在县城文明门内,创建自宋嘉定初。结合永川文庙图,文庙布局方式为左庙右学,其中轴线依次为万仞宫墙、泮池、棂星门、戟门、大成殿、崇圣祠。宫墙两侧为圣域、贤关二门,门外设下马碑。戟门前棂星门左为名宦祠,右为乡贤祠。大成殿前左右为东、西两庑。文庙左曾建有奎阁(图10)。

图10 永川文庙图(取自:清光绪《永川县志》)

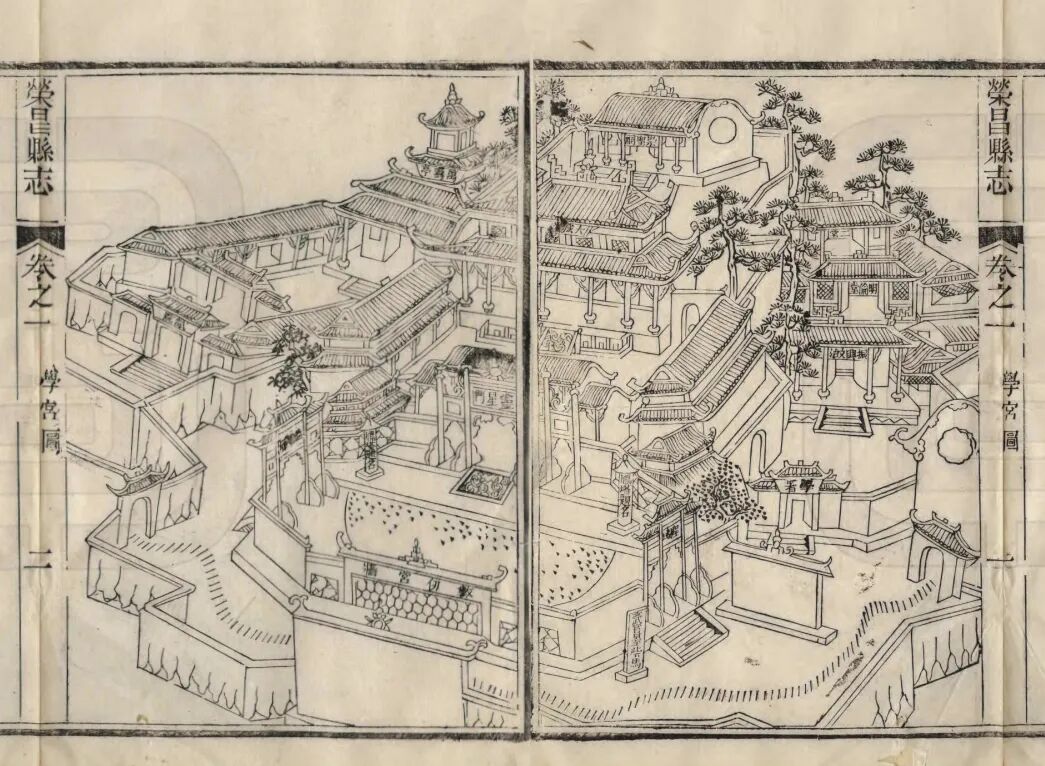

7.荣昌文庙。根据清光绪《荣昌县志》[13],荣昌文庙在县城东北,始建于明天顺中。结合荣昌学宫图,文庙布局方式为左学右庙,且在文庙右设有试院。文庙中轴线依次为数仞宫墙、泮池、棂星门、戟门、大成殿、崇圣祠。宫墙左右为圣域、贤关二门,也为崇儒重道坊、兴贤育才坊,门外设下马碑。棂星门前左右为雁塔题名碑各一。大成殿前左右为东、西两庑,并设祭乐器所、储器所(图11)。

图11 荣昌学宫图(取自:清光绪《荣昌县志》)

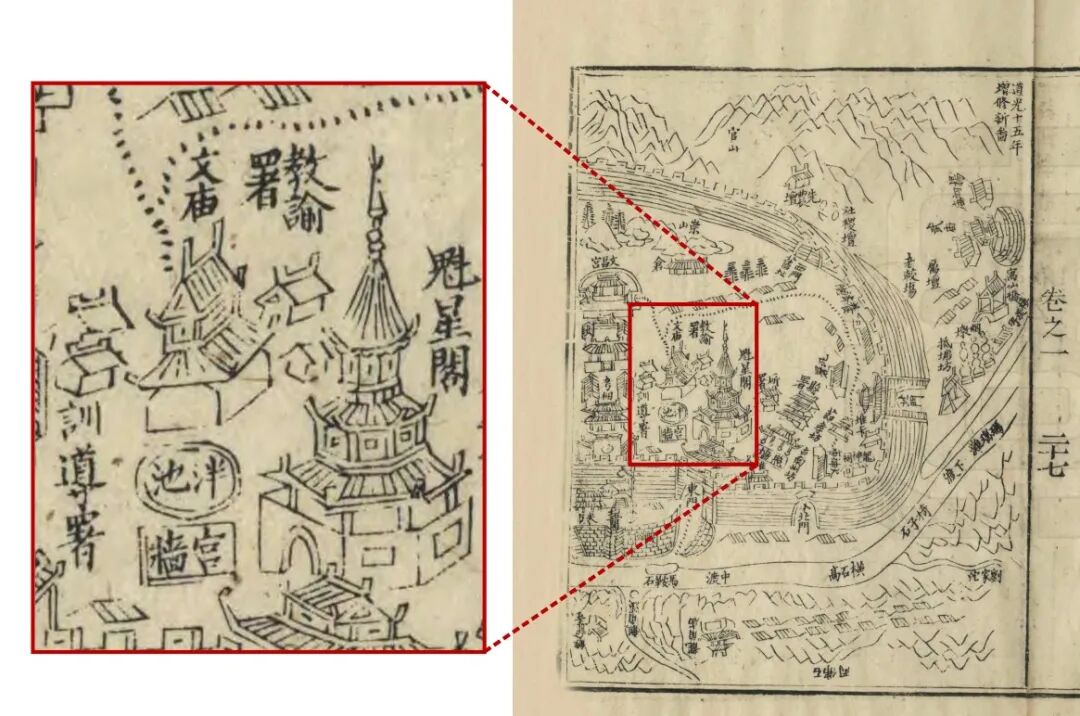

8.綦江文庙。根据清同治《綦江县志》[14],綦江文庙始建于明洪武年间,位于县治旁,前临綦水,后倚崇山。文庙具体布局没有专门描绘文庙的图考作参考,结合文字记载和綦江城池新图中反映的文庙,其整体布局和江津文庙类似,也为“庙居中,左右为学”的布局(图12)。文字记载中对文庙各主要建筑的相对位置关系没有详细描述,但其提及的宫墙、泮池、棂星门、戟门、正殿和崇圣祠等建筑应当也遵循了文庙一般的布局方式。

图12 綦江城池新图(取自:清同治《綦江县志》)

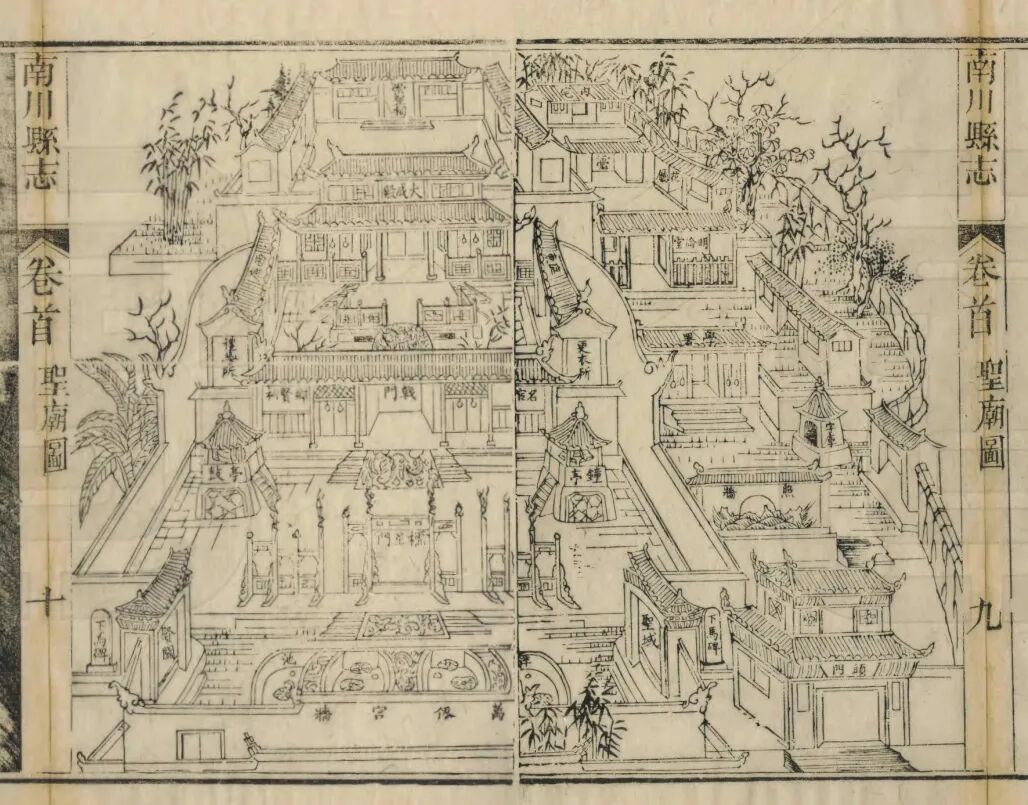

9.南川文庙。根据清光绪《南川县志》[15],南川文庙位于城内中和街,始建于明万历年间,采用左学右庙的布局方式。文庙中轴线依次为万仞宫墙、泮池、棂星门三间、戟门七间、大成殿五间、崇圣祠三间。万仞宫墙左右设圣域、贤关二门,门外立下马碑。泮池设石桥三座。棂星门左右为德配天地坊、道贯古今坊。棂星门后左为钟亭,右为鼓亭。戟门左为名宦祠,右为乡贤祠。大成殿前左右为东、西两庑,东庑下为更衣所,西庑下为礼乐器所。民国《重修南川县志》中收录了一张文庙的实景照片,其中的泮池石桥、棂星门及其左右的石坊和南川圣庙图基本吻合(图13、图14)。

图13 南川圣庙图(取自:清光绪《南川县志》)

图14 南川文庙棂星门(取自:民国《重修南川县志》[16])

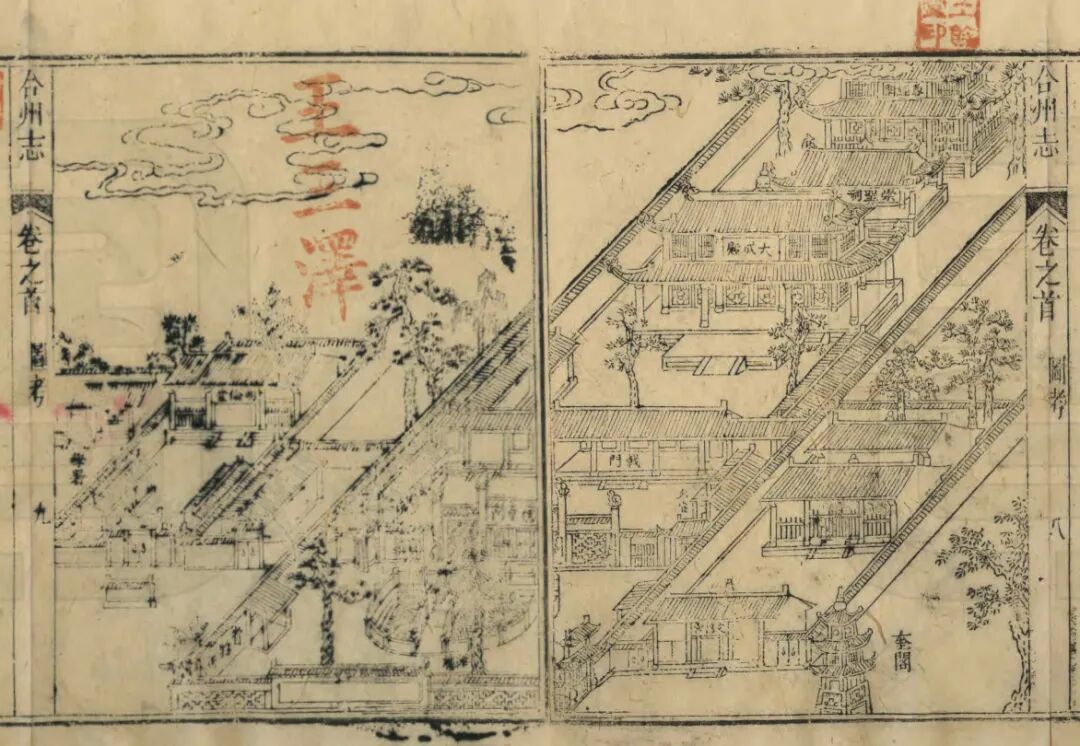

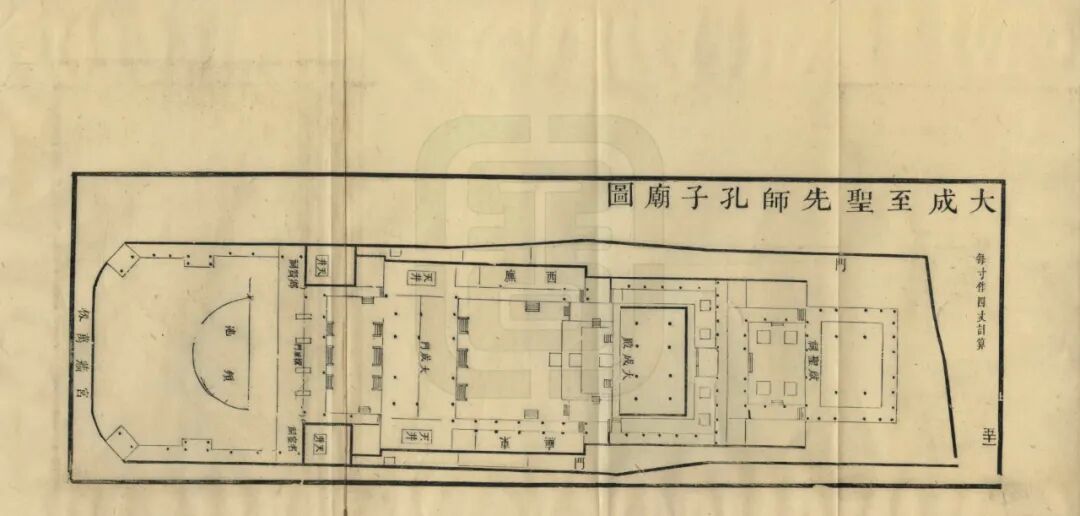

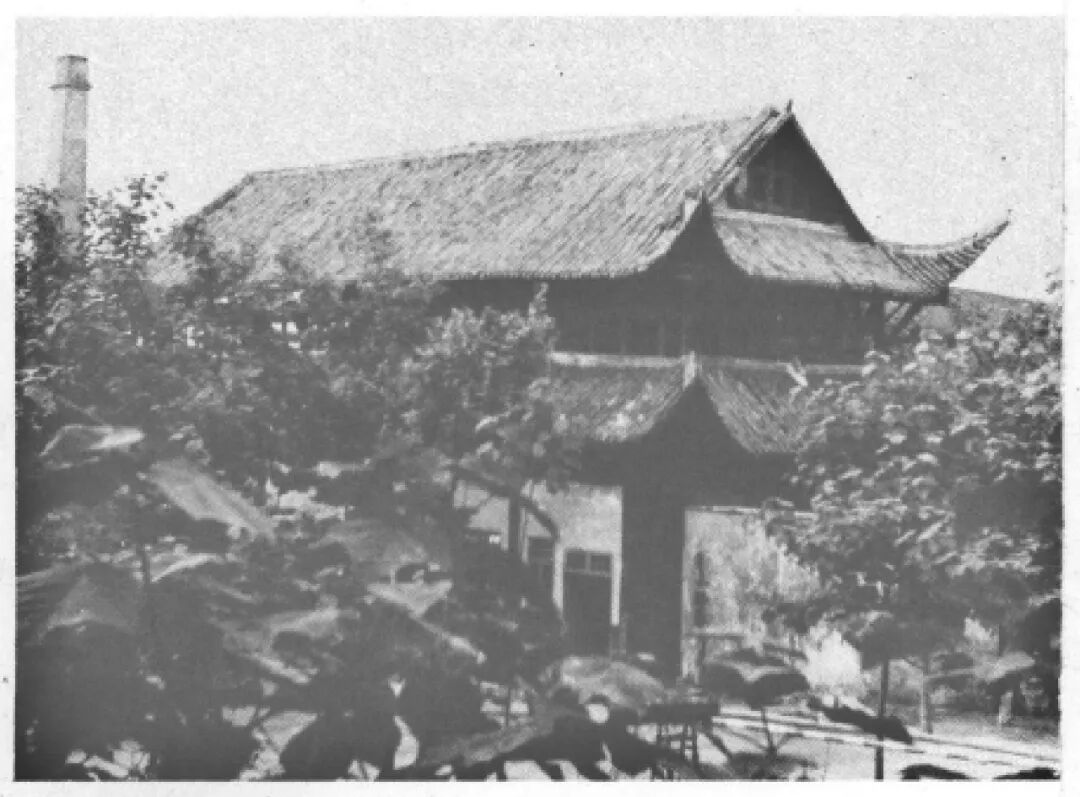

10.合州文庙。根据清嘉庆《合州志》[17]和民国《新修合川县志》[18],合州文庙位于州治南文明门,宋景祐年间创建。结合合州学宫图及大成至圣先师孔子庙图,文庙布局方式为左庙右学,庙左建有文昌宫。文庙中轴线依次为黉墙(宫墙万仞)、泮池、棂星门三间、戟门三间、大成殿五间、崇圣祠、尊经阁。黉墙左右为黉门,泮池左右为斋宿所、省牲所。戟门东为名宦祠,下为执事斋宿所,西为乡贤祠,下为执事省牲所。大成殿前左右为东、西两庑各五间。庙左建有奎星楼。20世纪20年代,文庙曾用作陈毅在合川川军第三师参与筹划“泸顺起义”组织准备工作时的住所[19](图15-图17)。

图15 合州学宫图(取自:清嘉庆《合州志》)

图16 大成至圣先师孔子庙图(取自:民国《新修合川县志》)

图17 合州文庙大成殿(取自:解放军画报社《陈毅元帅》)

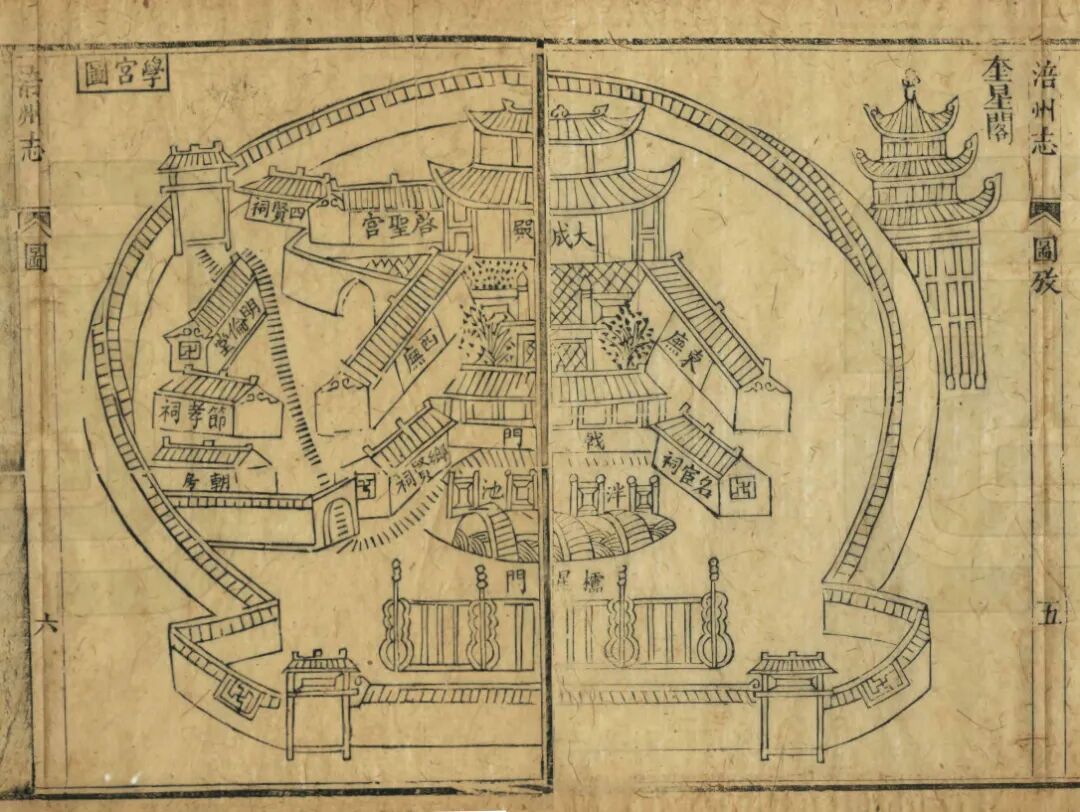

11.涪州文庙。根据清道光《涪州志》[20],涪州文庙始建于宋绍兴年间,采用左庙右学的布局方式。结合涪州学宫图,文庙中轴线依次为宫墙、棂星门三间、泮池、戟门三间,大成殿五间。崇圣祠(启圣宫)三间未按规制建在大成殿后,而在大成殿旁侧。宫墙左右设二门,棂星门外设下马碑,泮池上设石桥三座。戟门左为名宦祠一间,右为乡贤祠一间。大成殿前左右为东、西两庑各五间。庙左建有奎星阁(图18)。

图18 涪州学宫图(取自:清道光《涪州志》)

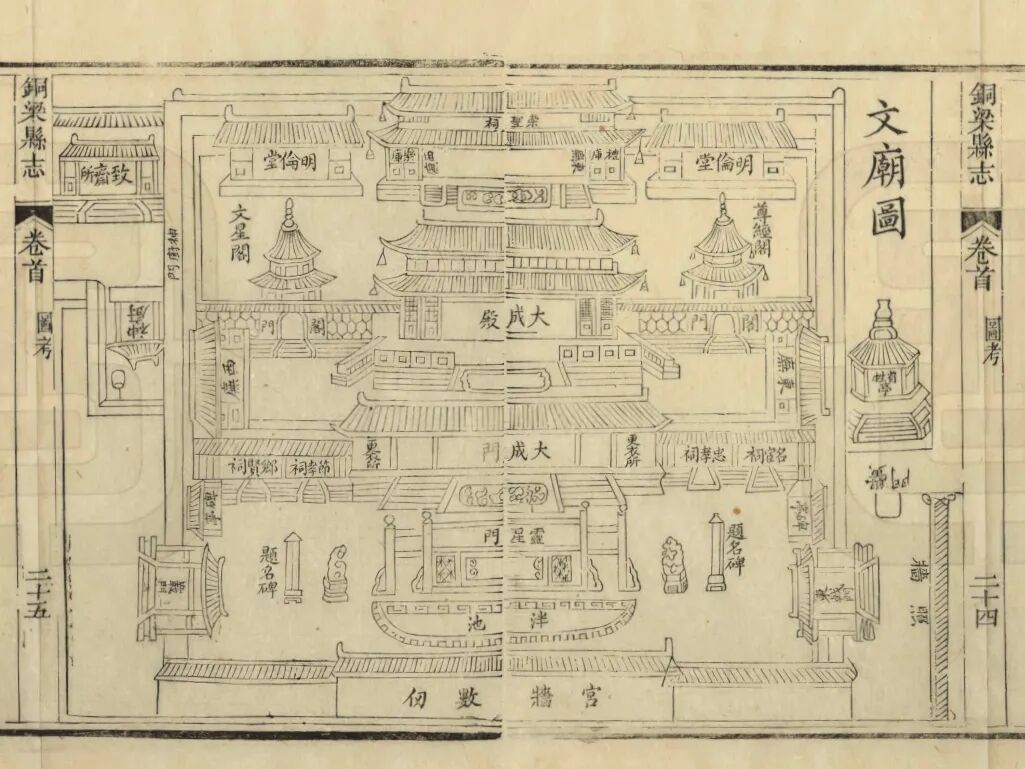

12.铜梁文庙。根据清光绪《铜梁县志》[21],铜梁文庙始建于宋元符中,原为左庙右学布局,后因文庙移建而庙学分离。结合铜梁文庙图,文庙中轴线依次为宫墙数仞、泮池、棂星门、大成门、大成殿、崇圣祠。宫墙两侧为东西戟门,东戟门外设省牲亭,西戟门外设神厨和致斋所。宫墙内棂星门两侧为题名碑和石狮各一。大成门设更衣所,左为名宦祠、忠孝祠,右为乡贤祠、节孝祠。大成殿前左右为东、西两庑,殿左右为尊经阁、文星阁。崇圣祠设礼乐库,左右均为明伦堂(图19)。

图19 铜梁文庙图(取自:清光绪《铜梁县志》)

13.大足文庙。根据清光绪《大足县志》[22],大足文庙位于县城东北隅,明天顺年间建。结合大足学宫图,文庙采用左庙右学的布局方式,庙左还建有文昌宫。文庙中轴线依次为泮池、棂星门、戟门、大成殿、崇圣祠。泮池左右为礼门、义路二门。名宦祠、乡贤祠均在戟门内。大成殿前左右为东、西两庑。庙东南角为奎光楼。文字记载和学宫图中均未反映万仞宫墙(图20)。

图20 大足学宫图(取自:清光绪《大足县志》)

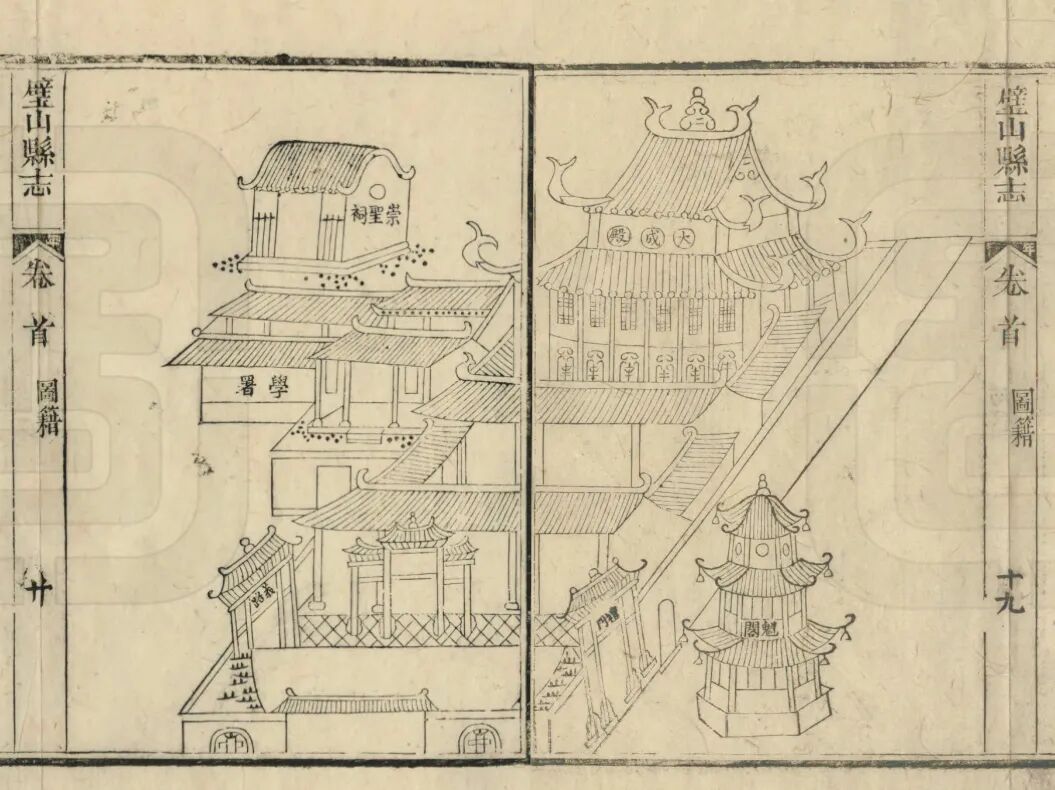

14.璧山文庙。根据清同治《璧山县志》[23],璧山文庙在县城西门,坐西向东,始建于明成化中,现存清代大成殿为重庆市文物保护单位。结合璧山学宫图及璧山文庙复原图,文庙采用左庙右学的布局方式,其中轴线依次为万仞宫墙、泮池、棂星门三间、戟门三间、大成殿三间(现存实际为五间)。崇圣祠三间在文庙右学署之后,未按规制布置在大成殿后,应为地形所限。宫墙左右为礼门、义路二门。大成殿前左右为东、西两庑各三间,名宦祠在东庑下,乡贤祠在西庑下(图21、图22)。

图21 璧山学宫图(取自:清同治《璧山县志》)

图22 璧山文庙复原鸟瞰示意图(取自:刘杨《“养贤育德、泮璧济美” ——璧山文庙大成殿》[24])

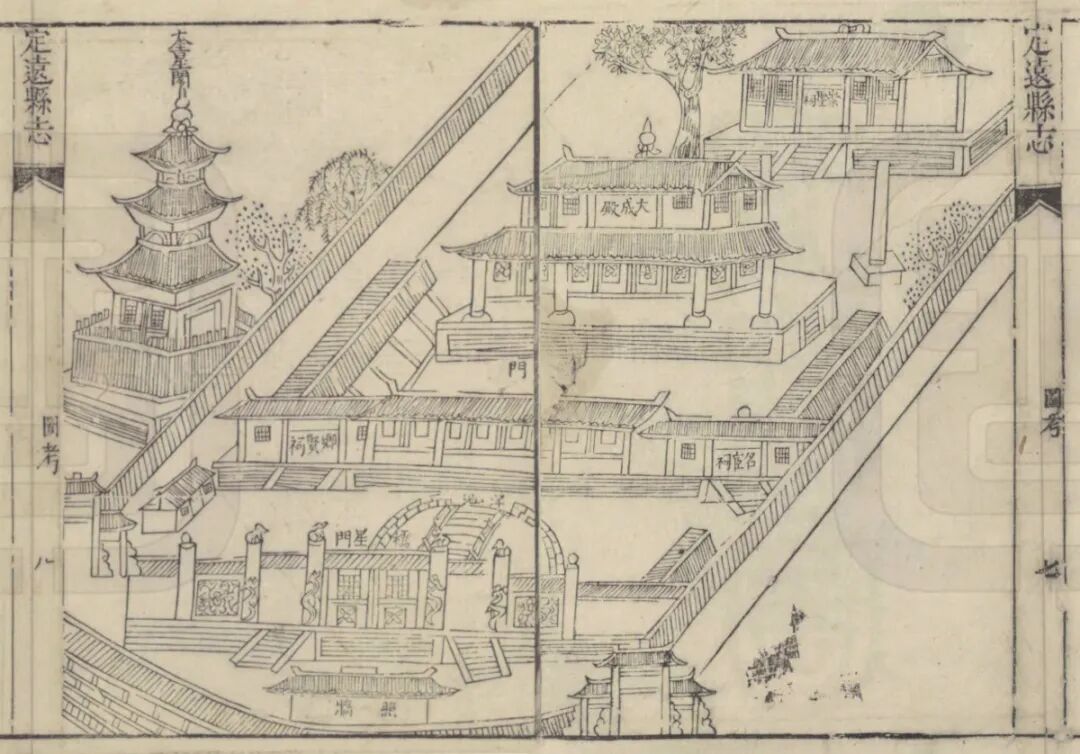

15.定远文庙。定远县为今四川省武胜县,清时隶重庆府。根据清道光《定远县志》[25],定远文庙始建于明嘉靖年间,其布局方式经历了从前庙后学到左庙右学,再到前学后庙的变化。结合定远文庙图,其中轴线依次为宫墙、棂星门三间、泮池、戟门三间、大成殿、崇圣祠。宫墙左右为黉门,泮池中建三孔拱桥一座。戟门左为名宦祠,下为执事斋宿所。戟门右为乡贤祠,下为执事省牲所。大成殿前左右为东、西两庑各七间。奎星阁在文庙右(图23)。(未完待续)

图23 定远文庙图(今四川武胜,取自:清道光《定远县志》)

注释:

[1]四川省文物考古研究院:《四川文庙》,文物出版社,2008年,第5-7页。

[2]出自《论语·子张篇》。叔孙武叔语大夫于朝,曰:“子贡贤于仲尼。”子服景伯以告子贡。子贡曰:“譬之宫墙,赐之墙也及肩,窥见室家之好。夫子之墙数仞,不得其门而入,不见宗庙之美,百官之富。得其门者或寡矣。夫子之云,不亦宜乎!”

[3]出自《孟子·万章下》。“集大成也者,金声而玉振之也。金声也者,始条理也;玉振之也者,终条理也。”

[4](清)王梦庚:《重庆府志》,清道光二十三年(1843)刻本,卷一 《舆地志公署》卷二《祠祀志坛庙》。

[5]梁思成:《未完成的测绘图》,清华大学出版社,2007年,第54-57页。

[6]Sidney D. Gamble Photographs Collection[DB/OL].https://repository.duke.edu/dc/gamble.

[7](清)霍为棻、熊家彦:《巴县志》,清同治六年(1867)刻本,卷一《疆域志坛庙》卷二《政绩志学校》。

[8](清)福珠朗阿:《江北厅志》,清道光二十四年(1844)刻本,卷一《舆地志祠庙》。

[9](清)曾受一:《江津县志》,清乾隆三十三年(1768)刻本,卷七《学校志》卷十三《艺文志》。

[10](清)王煌:《江津县志》,清光绪元年(1875)刻本,卷七《学校志》。

[11](清)张永熙:《长寿县志》,清光绪元年(1875)刻本,卷一《舆地》卷四《学校》。

[12](清)许曾荫、吴若枚:《永川县志》,清光绪二十年(1894)刻本,卷三《建置》卷五《学校》。

[13](清)文康:《荣昌县志》,清光绪十年(1884)刻本,卷六《学校》卷八《公署》。

[14](清)宋灏:《綦江县志》,清同治二年(1863)刻本,卷三《学校》。

[15](清)黄际飞:《南川县志》,清光绪二年(1876)刻本,卷三《学校》。

[16]柳琅声:《重修南川县志》,民国二十年铅印本,名胜图。

[17](清)周澄:《合州志》,清嘉庆间刻本,卷六《学校志》。

[18]郑贤书:《新修合川县志》,民国十年(1921)刻本,卷三《建置一》。

[19]解放军画报社:《陈毅元帅》,长城出版社,1989年,第24页。

[20](清)德恩:《涪州志》,清道光二十五年(1845)刻本,卷二《营建志》。

[21](清)韩清桂、邵坤:《铜梁县志》,清光绪元年(1875)刻本,卷四《学校志》。

[22](清)张澍:《大足县志》,清光绪十六年(1890)刻本,卷二《建置志》卷三《祠祀志》。

[23](清)寇用平、彭际瀛:《璧山县志》,清同治四年(1865)刻本,卷一《舆地志》卷四《学校志》。

[24]刘杨:“养贤育德、泮璧济美”——璧山文庙大成殿[EB/OL]. https://www.cqkaogu.cn/web/article/1420160167405375488/web/content_1420160167405375488.html, 2023-12-27.

[25](清)沈远标、吴人杰:《定远县志》,清道光二十二年(1842)刻本,卷十三《公署志》卷十四《学校志》。