历史印记:图说巴渝文庙建筑布局(下)

一、巴渝文庙建筑布局特征

本文上篇已讨论了重庆府15座文庙的建筑布局,结合下文忠州直隶州、夔州府、酉阳直隶州和石砫直隶厅等地16座文庙建筑布局实例,通过对巴渝地区31座文庙历史图文资料的系统梳理,我们得以一窥该地域儒学文化空间建构的特点(表1)。

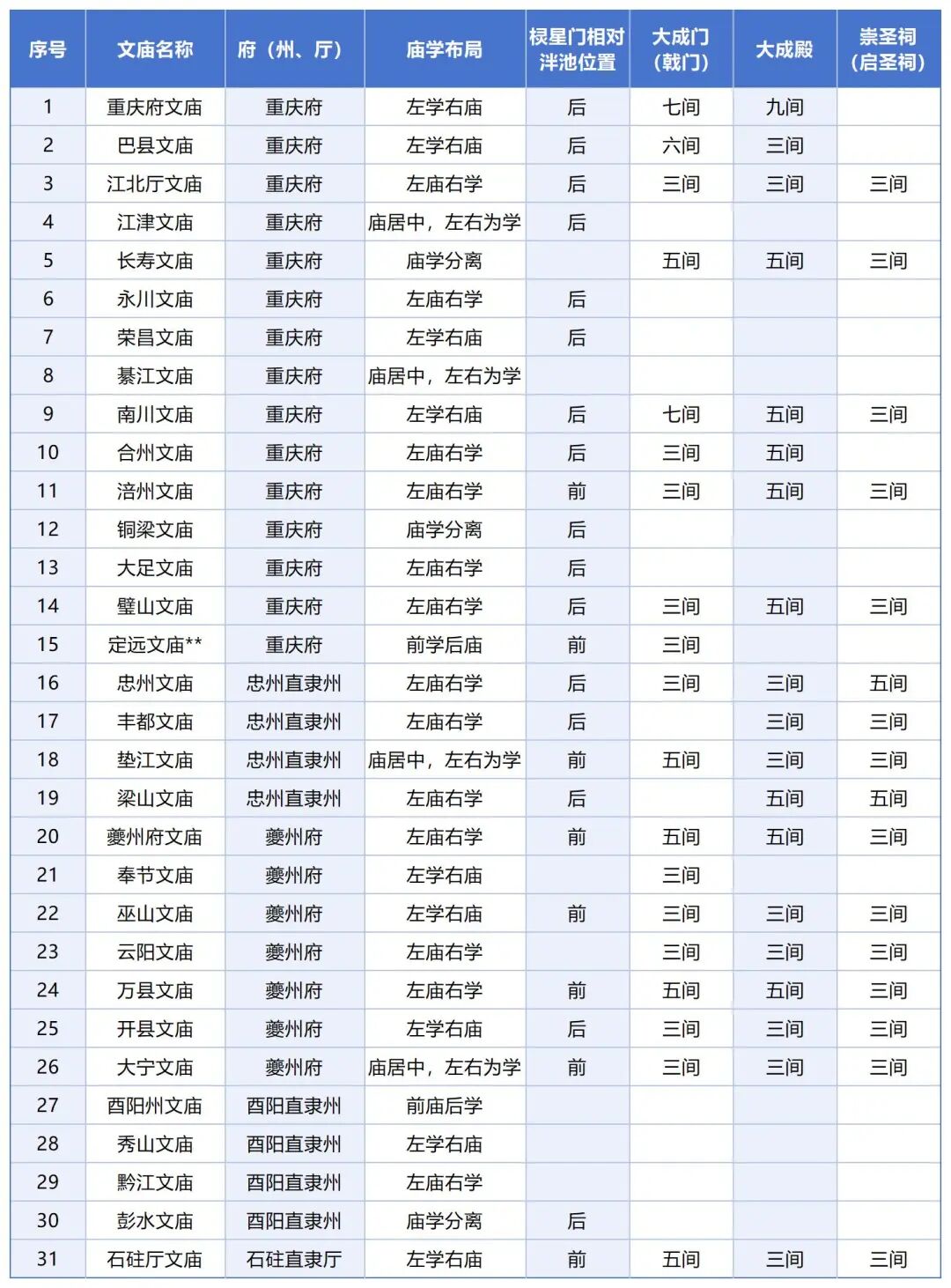

表1 巴渝地区各地文庙布局与规模一览表*

*因方志图考多为意象性表达,殿宇规模以方志文字记载或辅以历史影像和实测图为准。空白为不详。

巴渝文庙为地方官庙,一般在古代县级及以上行政单元中均立庙设祀。文庙兴废关系到地方文风盛衰和儒学播扬,也关系到地方官员的政绩和德行,因此地方官员对当地文庙的建设颇为重视。文庙建筑布局有固定图式,石砫厅《补修文庙碑记》载,“国朝文庙之制,南曰泮池,迤北为棂星门,为戟门,为大成殿,以至名宦、乡贤,靡不辨方正位,谅亦如三朝五门之罔有或紊。”各地兴建、改建或增修文庙都讲究使其符合规制,以规制完备作为文庙建设的目标。例如江津文庙,“启圣祠明嘉靖间初建,原在文庙右腋前……雍正元年,更名崇圣祠。雍正八年,知县王朝选改建于大成殿后,以符礼制……又于棂星门前建设义路、礼门二坊,改筑围墙,修砌泮池,规制粗备。”[1]

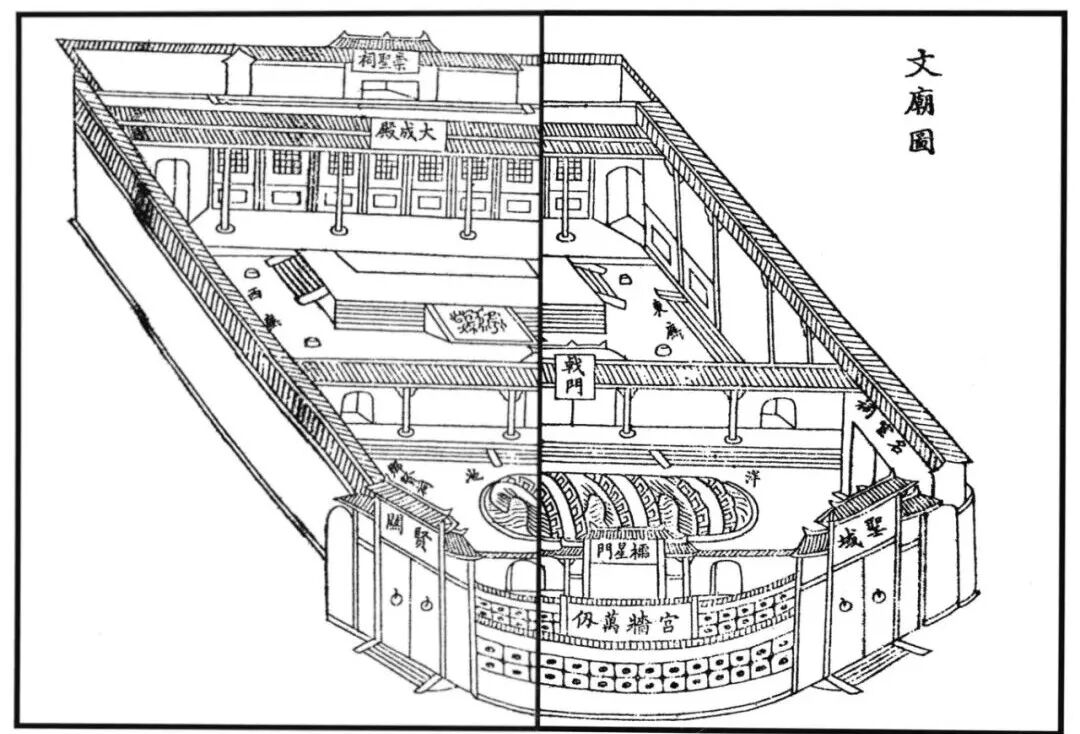

在总体布局上,巴渝各地文庙大体上遵循中轴线上以万仞宫墙、泮池、棂星门、大成门(戟门)、大成殿、崇圣祠(启圣祠)为主要建筑的三进院落式布局,通常坐北朝南。

大成门前为第一进院落,大成门左右一般设名宦、乡贤、忠义、节孝诸祠。文庙的出入口通常不设于正中,而于万仞宫墙两侧设圣域、贤关二门(有的为礼门、义路或德配天地、道贯古今)。院落中棂星门和泮池的相对位置各地布局不一,除去泮池位置不详的7座文庙,剩余24座文庙中泮池在前,棂星门在后的居多,有重庆府文庙、巴县文庙、江北厅文庙等16座,而棂星门在前,泮池在后的有涪州文庙、夔州府文庙、石砫厅文庙等8座。在地域分布上,重庆府和忠州直隶州所辖范围内文庙大多数以泮池在前,棂星门在后,而夔州府所辖范围内文庙则大多数以棂星门在前,泮池在后。四川省文物考古研究院编《四川文庙》中指出,棂星门位于泮池前为常见布局,而泮池位于棂星门前非文庙通常采用的布局[2],或为川渝地域做法的差异。

大成殿前为第二进院落,院落左右以东、西两庑围合。大成殿前设置的单层或多层月台,既是举行仪式的场所,也将文庙的核心建筑大成殿通过台基在建筑群中凸显出来,衬托其高大庄严。第二进院落在三进院落中空间尺度最大,是文庙举行祭祀仪礼的核心空间。大成殿祀孔子及四配十二哲,东、西两庑祀先贤和先儒。

崇圣祠前为第三进院落,通常围以回廊或偏殿,院落空间尺度在三进院落中最小。崇圣祠原称启圣祠,清雍正元年追封孔子五代祖先王爵,更名为崇圣祠。据前述江津文庙改建崇圣祠的案例可知它按规制应建于大成殿后。

虽然文庙的总体布局需遵循固定图式,但巴渝地区地形环境多变,其布局常常因地理条件而灵活处理,例如本文上篇提及的巴县文庙古以大江为天然泮池,又如重庆府文庙、璧山文庙等或因用地所限为东西朝向布局,并未采用南北朝向。值得注意的是,虽然文庙朝向并非坐北朝南,其两庑已不在东西方向,但方志中仍以东庑、西庑称之,足见其布局已成定式。

在建筑规模上,文庙有等级上的严格区分,一般县级文庙规模不大于府级文庙规模。通过方志中对文庙建筑规格的文字记载,并辅以历史影像和实测图,巴渝文庙基本遵循了这个规则。第一进至第三进院落的核心建筑大成门、大成殿和崇圣祠,大多数为三间、五间,规格最高的可达七间、九间。反映了地方文庙建筑背后的等级秩序和文风盛衰。

在庙学布局上,巴渝各地文庙主要有左庙右学、左学右庙、庙居中,左右为学三种方式,另有个别文庙为前庙后学或前学后庙的布局方式,还存在因迁建等原因使学庙布局发生变化和庙学分离的情况。31座文庙中,以左庙右学为多数,有江北厅文庙、永川文庙、合州文庙、涪州文庙、大足文庙等13座,其次为左学右庙,有重庆府文庙、巴县文庙、荣昌文庙、南川文庙、奉节文庙等9座,再次为庙居中,左右为学,有江津文庙、綦江文庙、垫江文庙、大宁文庙等4座。文庙“庙学一体”的建筑群和文昌宫、考棚等文教类建筑群毗邻或穿插布局也较为常见。

此外,在文庙建筑群中,还有不少附属建筑反映了各地的地方特色。一是在建筑群中建各类楼、阁、亭。如重庆府文庙、合州文庙、璧山文庙等在建筑群的巽位建魁星阁,铜梁文庙在大成殿两侧建尊经阁和文星阁,南川文庙在第一进院落中棂星门后左右建钟亭和鼓亭,万县文庙在大成殿前左右建钟楼和鼓楼等。二是立题名碑,即雁塔题名碑,以示进士及第。如荣昌文庙、铜梁文庙等均在第一进院落棂星门两侧立题名碑各一通。

二、巴渝文庙建筑布局实例

(一)忠州直隶州

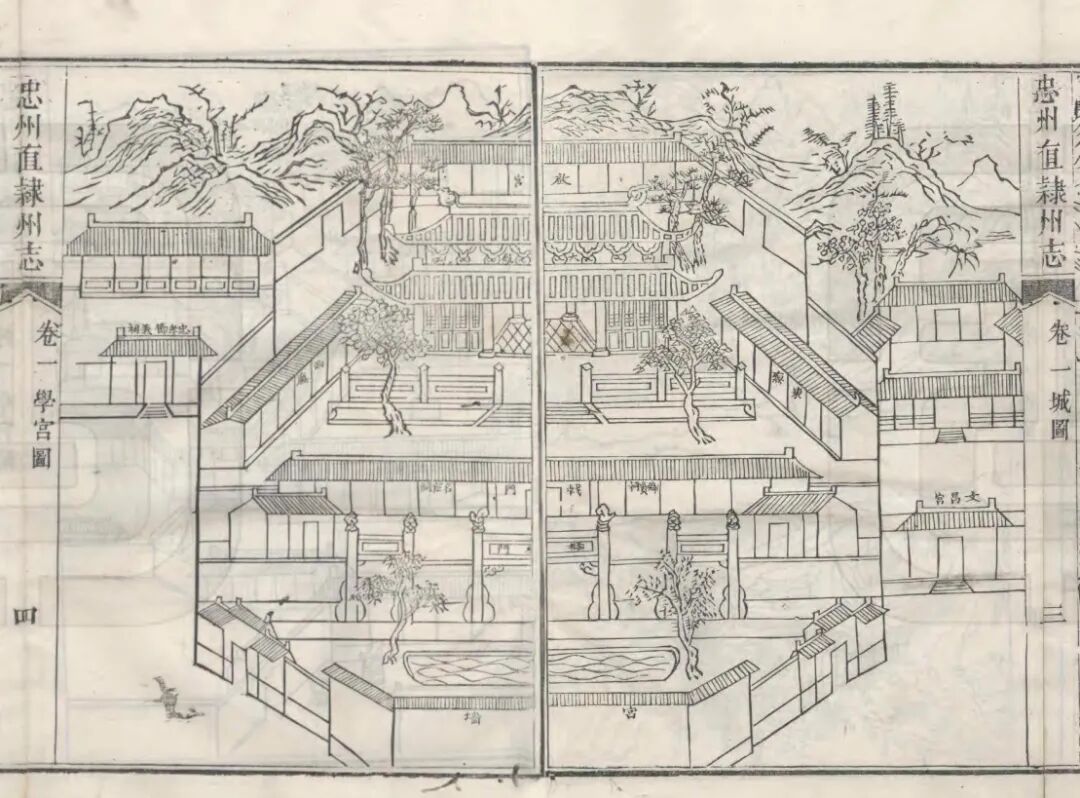

1. 忠州文庙。根据清道光《忠州直隶州志》[3],宋绍圣三年,忠州始立学宫于城东北隅,明洪武初迁于东门外,建立新学,城内旧学仍祀启圣公,新旧二学均历经多次培修于明末毁,清代以东门外旧基重修文庙,即州志图考中学宫图所反映的布局。文庙采用左庙右学的布局,文庙右为白鹿书院,明伦堂五间,忠孝节义祠六间,文庙左为文昌宫。文庙中轴线依次为宫墙、泮池、棂星门三间、戟门三间、大成殿三间、启圣祠五间。泮池中为三孔石拱桥。戟门左右为乡贤祠、名宦祠各一间。大成殿前左右为东、西两庑各五间。1923年让·拉蒂格(Jean Lartigue)所摄忠州文庙泮池及棂星门与忠州学宫图基本吻合(图1-图3)。忠州文庙泮池尚存,现为忠县未定级不可移动文物。

图1 忠州学宫图(取自:清道光《忠州直隶州志》)

图2 1923年忠州文庙泮池及棂星门(取自:mission Jean LARTIGUE 1923[4])

图3 1923年忠州文庙泮池、棂星门及戟门(取自:mission Jean LARTIGUE 1923[5])

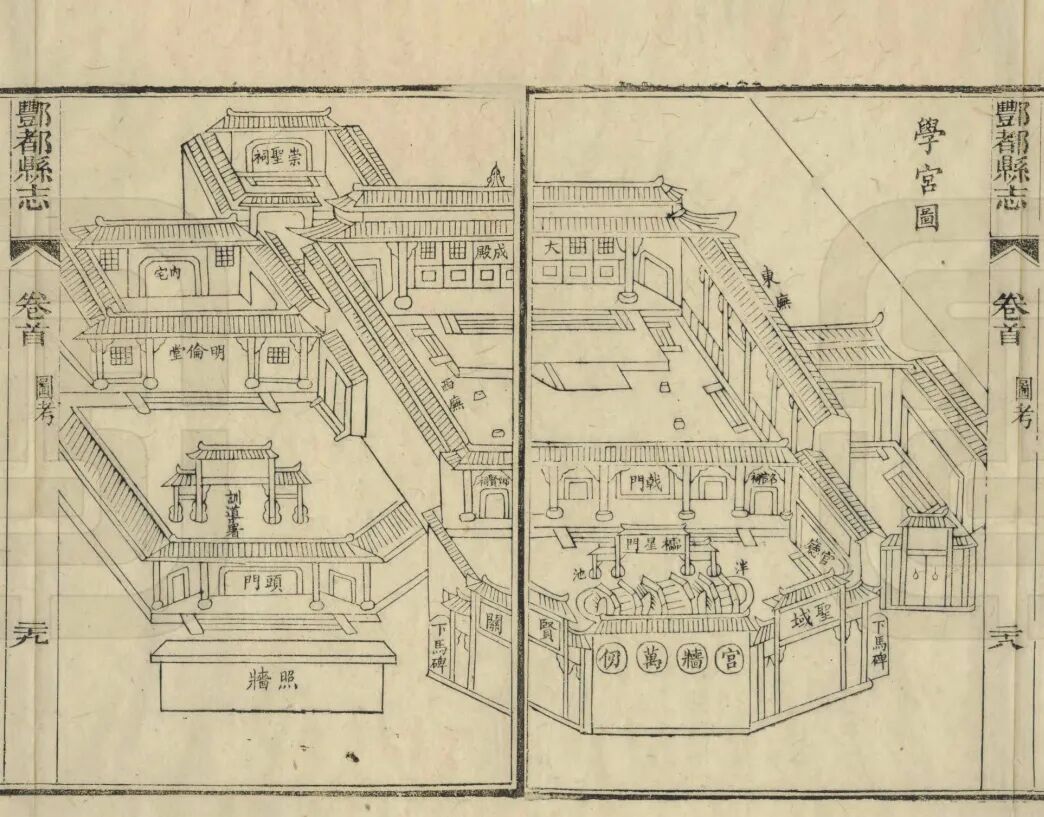

2. 丰都文庙。根据清光绪《丰都县志》[6],丰都文庙明初建于县署东,明洪武二十一年改建于县署西,明末毁,清代历经多次重修。结合丰都学宫图,文庙布局方式为左庙右学。文庙中轴线依次为宫墙万仞、泮池、棂星门、戟门、大成殿三间。崇圣祠三间在大成殿后右,祠前东西回廊各三间。宫墙左右为圣域、贤关二门,门外均设下马碑。棂星门内左为官厅。大成殿前左右为东、西两庑各七间,殿左右设钟鼓楼各一间,殿后为回廊(图4)。

图4 丰都学宫图(取自:清光绪《丰都县志》)

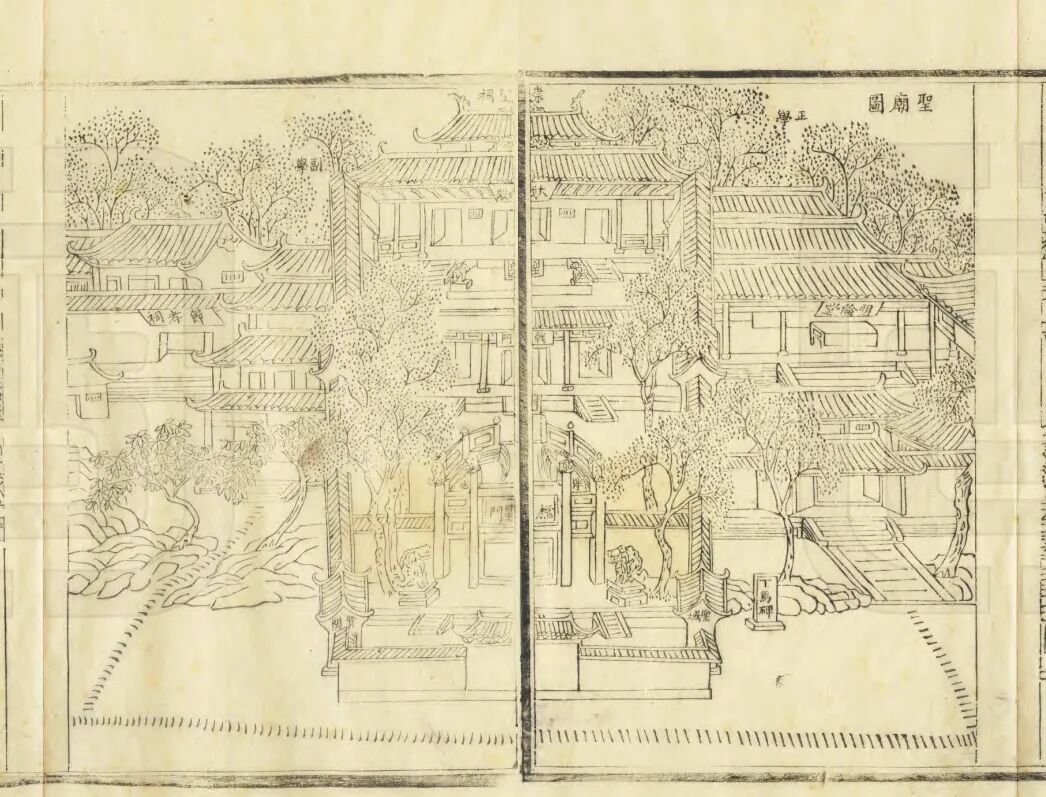

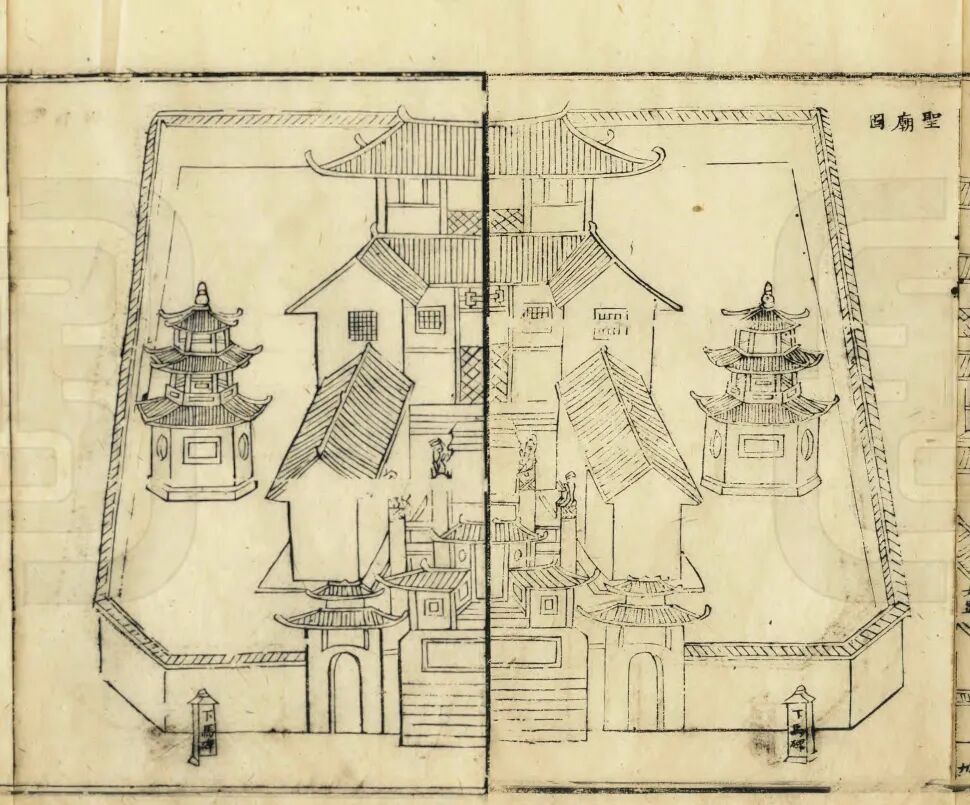

3. 垫江文庙。根据清光绪《垫江县志》[7],垫江文庙在县西门外,明成化年间建,明末毁,清康熙二十一年重建,康熙至光绪间多次补修。结合垫江圣庙图,文庙为“庙居中,左右为学”的布局,庙左为正学,右为副学。文庙中轴线依次为黉墙、棂星门、泮池、戟门五间、大成殿三间、崇圣祠三间。黉墙左右为圣域、贤关二门,门外立下马碑。戟门左为名宦祠,右为乡贤祠。大成殿前左右为东、西两庑各五间(图5)。大成殿下有井名圣泉,为垫江旧定八景之“圣泉烹茶”[8]。

图5 垫江圣庙图(取自:清光绪《垫江县志》)

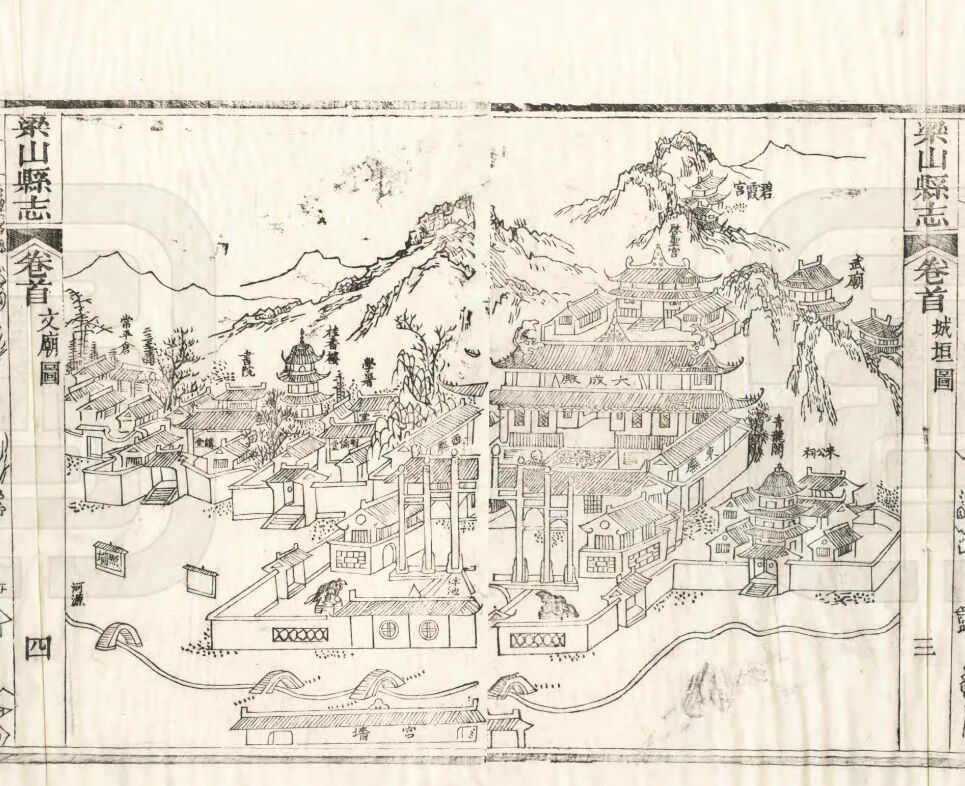

4. 梁山文庙。根据清光绪《梁山县志》[9],梁山文庙在县南城内,元至正四年建,明洪武至嘉靖间先后重建,明末毁,清康熙二十五年修建如旧制,至嘉庆年间多次增修。结合梁山文庙图,文庙采用左庙右学的布局方式。文庙中轴线依次为宫墙、泮池、棂星门、戟门、大成殿五间、崇圣祠五间。棂星门左右设义路、礼门二坊。戟门外左为名宦祠一间,右为乡贤祠一间。大成殿前左右为东、西两庑。文庙左设忠义孝弟祠,文庙右为来公祠(图6)。

图6 梁山文庙图(取自:清光绪《梁山县志》)

(二)夔州府

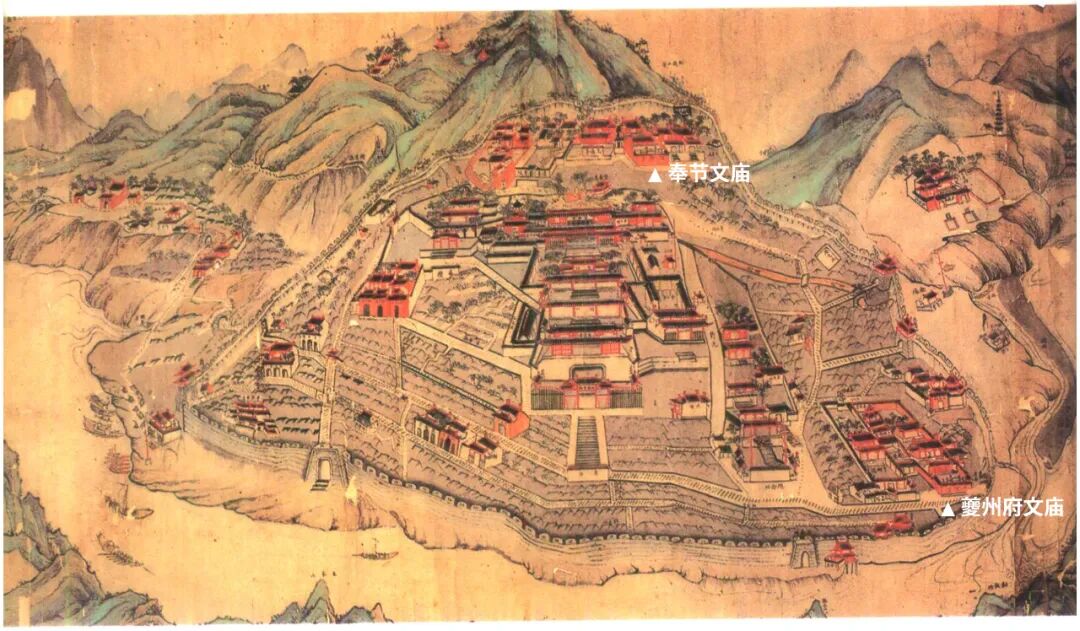

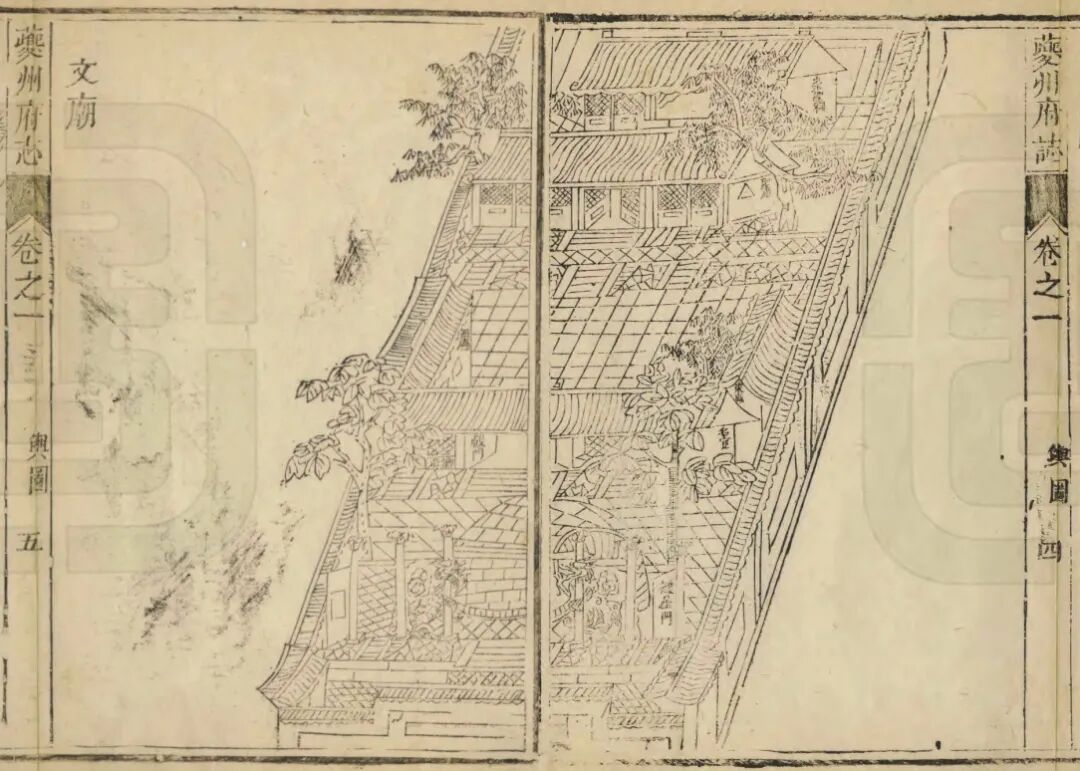

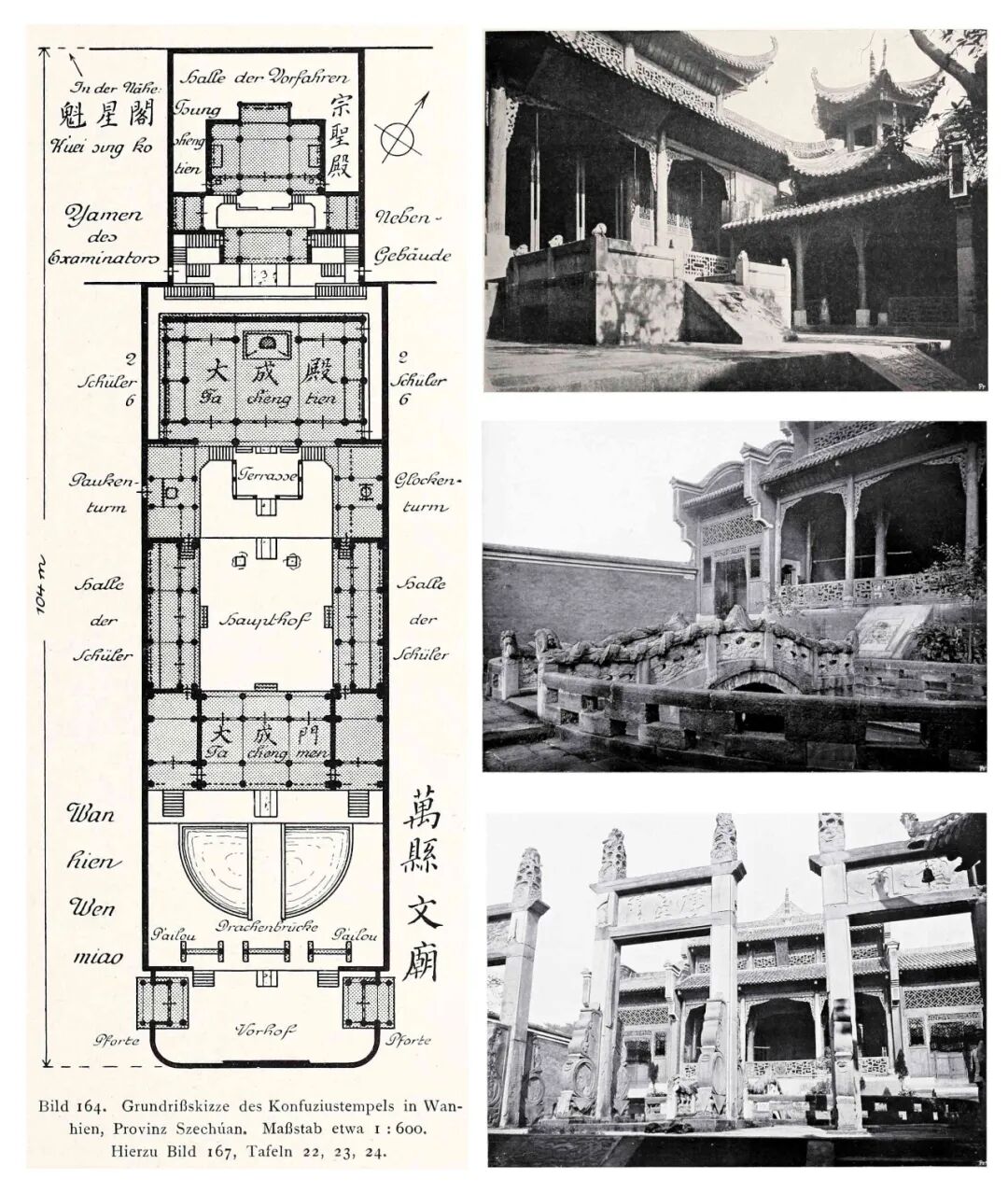

1. 夔州府文庙。根据清乾隆《夔州府志》[10]和清光绪《奉节县志》[11],夔州府文庙在府东南,去古永安宫旧址东数百步,明洪武四年建,清康熙至咸丰间多次重修。文庙采用左庙右学的布局方式。结合夔州府文庙图,其中轴线依次为宫墙、棂星门、泮池、戟门五间、大成殿五间、崇圣祠三间。宫墙左右设圣域、贤关二门各一间。戟门东为名宦祠三间,右为乡贤祠三间。大成殿前左右为东、西两庑各五间。文庙右府学署外为考棚。夔州府文庙大成殿尚存,现为重庆市文物保护单位(图7-图9)。

2. 奉节文庙。奉节县为夔州府附郭县,其文庙规模不及夔州府文庙。根据清乾隆《夔州府志》和清光绪《奉节县志》,奉节文庙在城北卧龙冈下,明洪武十四年建,明末废,清代重修。文庙采用左学右庙的布局方式,其具体布局未见于专门描绘文庙的图考,但从文字记载可知它包含中轴线上的宫墙、棂星门、大成门三间、大成殿、崇圣祠。名宦祠在戟门东,乡贤祠在戟门西,忠义祠、节孝祠均在文庙门东。虽然文庙其他建筑记载不详,但据《重修奉节县学文庙碑记》中对重修后文庙“悉符典制,伟矣备矣”的描述,推测其整体布局应与府文庙相似,仅在建筑规模上有所差异(图7)。

图7 夔州图绘(取自:刘镇伟《中国古地图精选》[12])

图8 夔州府文庙图(取自:清乾隆《夔州府志》)

图9 夔州府文庙大成殿(取自:夔州博物馆)

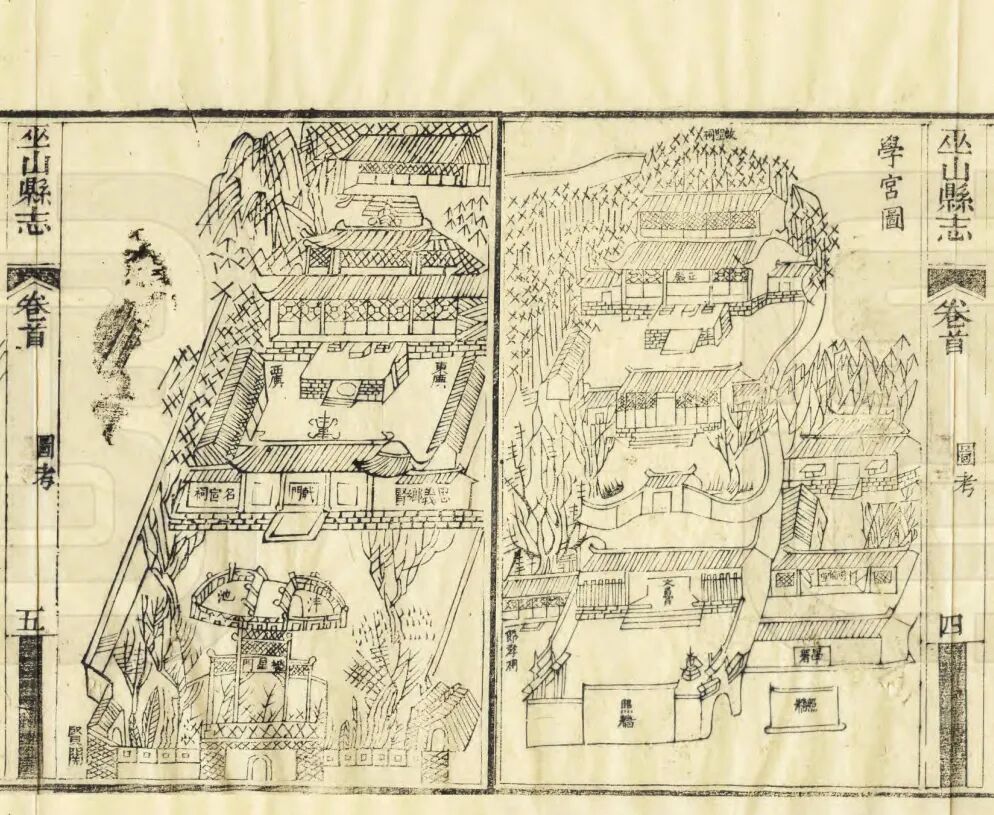

3. 巫山文庙。根据清乾隆《夔州府志》和清光绪《巫山县志》[13],巫山文庙在县治西北,元至明屡次兴废,清嘉庆年间重修。结合巫山学宫图,文庙布局方式为左学右庙,庙学之间建文昌宫,其中轴线依次为宫墙、棂星门、泮池、戟门三间、大成殿三间、崇圣祠三间。宫墙左右为圣域、贤关二门。戟门左为名宦祠三间,右为乡贤祠三间(学宫图中戟门左为忠义乡贤祠,右为名宦祠,与文字记载不一致)。大成殿前左右为东、西两庑各四间(图10)。

图10 巫山学宫图(取自:清光绪《巫山县志》)

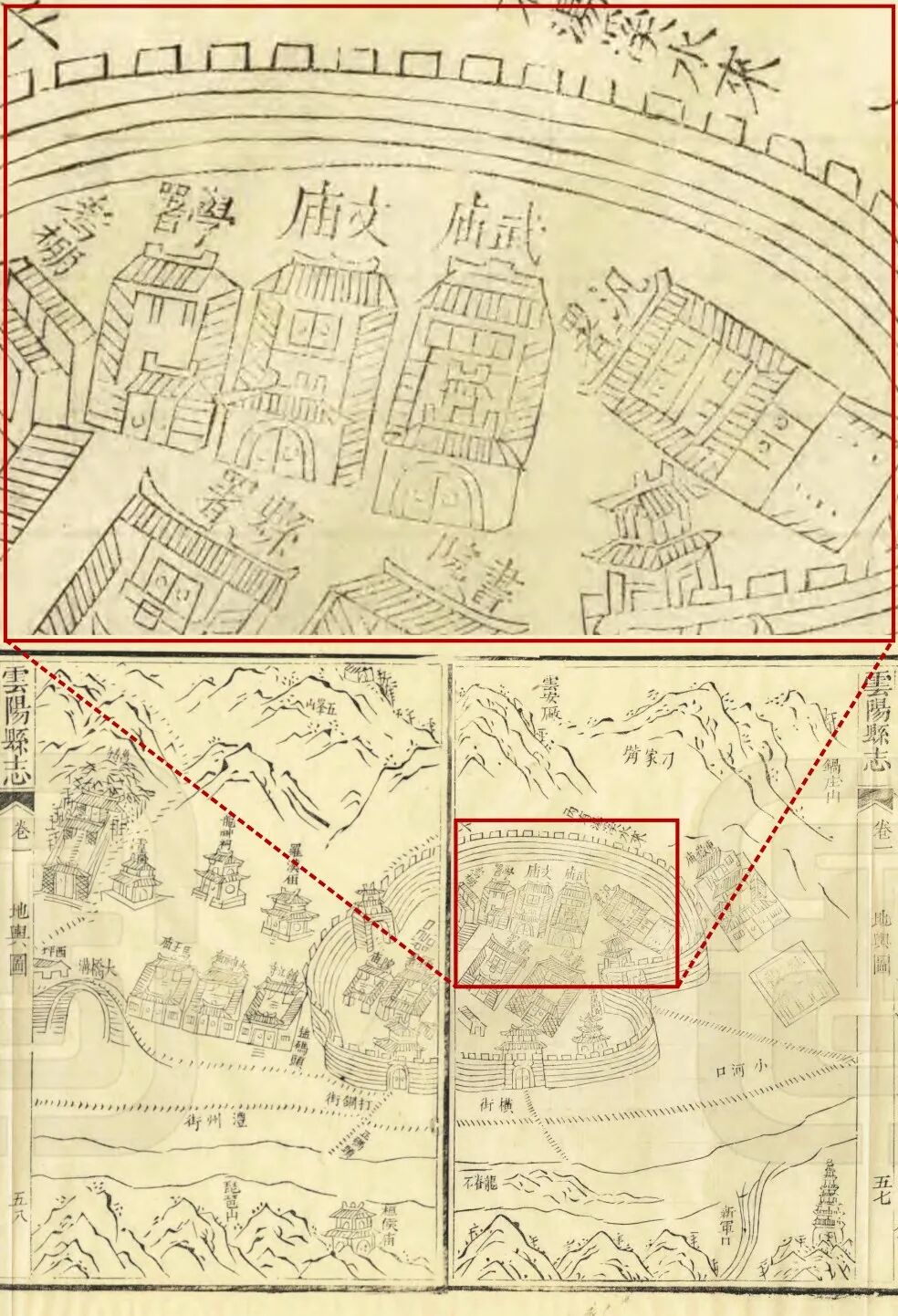

4. 云阳文庙。根据清乾隆《夔州府志》和《云阳县志》[14],云阳文庙在县东北,明洪武中建,清康熙二十四年重修。文庙采用左庙右学的布局方式。结合云阳文庙图,其中轴线依次为宫墙、棂星门、戟门三间、大成殿三间、崇圣祠三间。宫墙左右设圣域、贤关二门。戟门左为名宦祠、忠孝祠各三间,右为乡贤祠、节义祠各三间。大成殿前左右为东、西两庑各四间。文字记载和文庙图中均未反映泮池(图11、图12)。

图11 云阳地舆图(取自:清咸丰《云阳县志》)

图12 云阳文庙图(取自:清乾隆《云阳县志》)

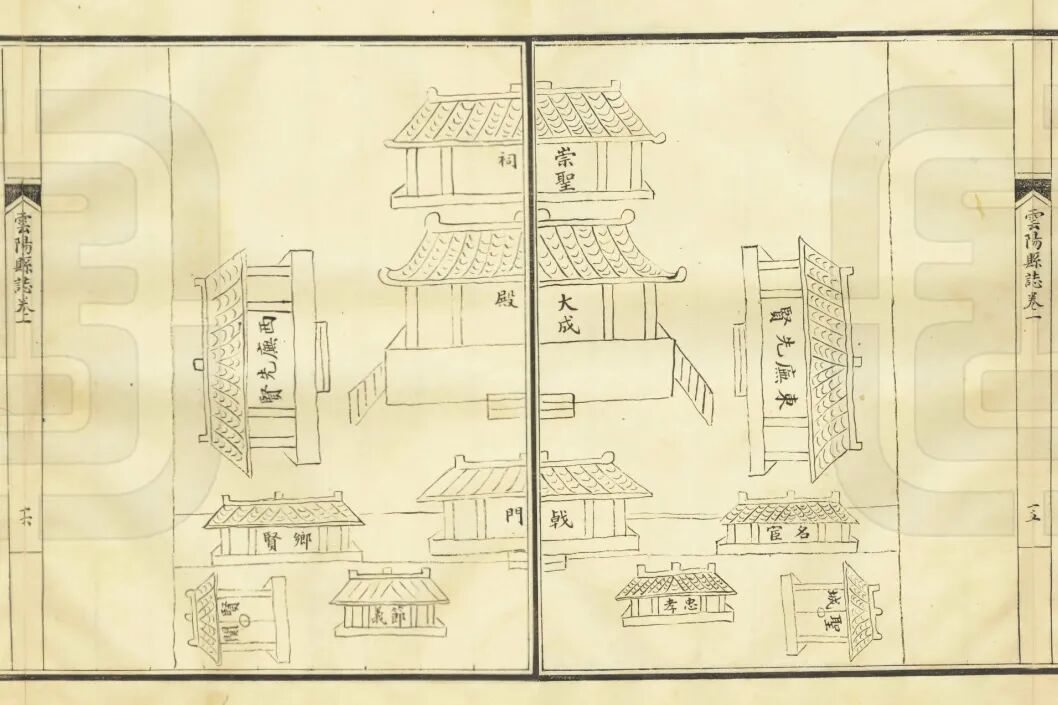

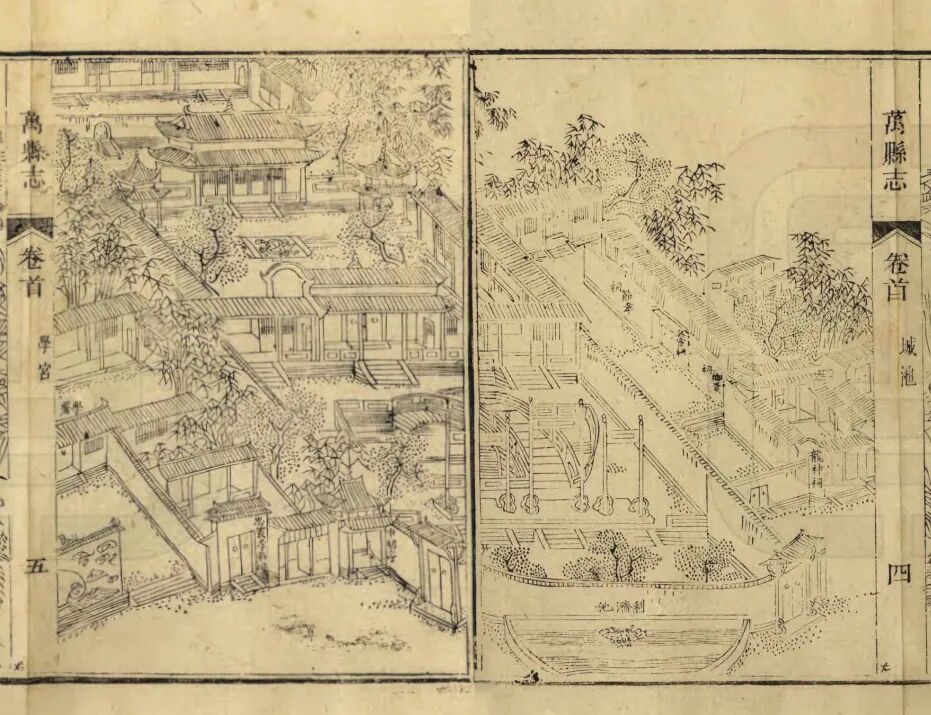

5. 万县文庙。根据清乾隆《夔州府志》和清同治《增修万县志》[15],万县文庙在县治北,元时建,明末毁于流寇之乱,清康熙二十二年重修,嘉庆十二年至道光五年先后重修。文庙原为左学右庙布局,后改为左庙右学。结合万县学宫图及1914年柏石曼(Ernst Boerschmann)绘制的万县文庙平面测绘图和他拍摄的历史影像,文庙中轴线依次为利济池、宫墙、棂星门、泮池、大成门五间、大成殿五间、崇圣祠三间。宫墙左右设二门。泮池中为单孔石拱桥,桥栏雕饰精美。棂星门左右为礼门、义路二坊。大成殿前左右为钟楼、鼓楼各三间和东、西两庑各三间。崇圣祠后右建有魁星阁。名宦、乡贤、节孝三祠原在文庙右,嘉庆十二年文庙重修后均移建于文庙左,忠义孝弟祠在文庙右(图13、图14)。

图13 万县学宫图(取自:清同治《增修万县志》)

图14 1914年万县文庙平面图及影像(取自:Ernst Boerschmann. Die Baukunst und religiöse Kultur der Chinesen[16])

6. 开县文庙。根据清乾隆《夔州府志》和清咸丰《开县志》[17],开县文庙旧在县治东门外,唐元和间建,明嘉靖六年改建于城内,万历四十四年迁建于盛山西,明末毁,清康熙六年仍改建于城内,至咸丰二年重修。文庙布局方式为左学右庙。结合开县圣庙图,文庙中轴线依次为宫墙、泮池、棂星门、戟门三间、大成殿三间、崇圣祠三间。棂星门左右为礼门、义路二坊。戟门左为名宦祠,右为乡贤祠。大成殿前左右为东、西两庑各五间,殿左右设尊经、藏书二阁(图15)。

图15 开县圣庙图(取自:清咸丰《开县志》)

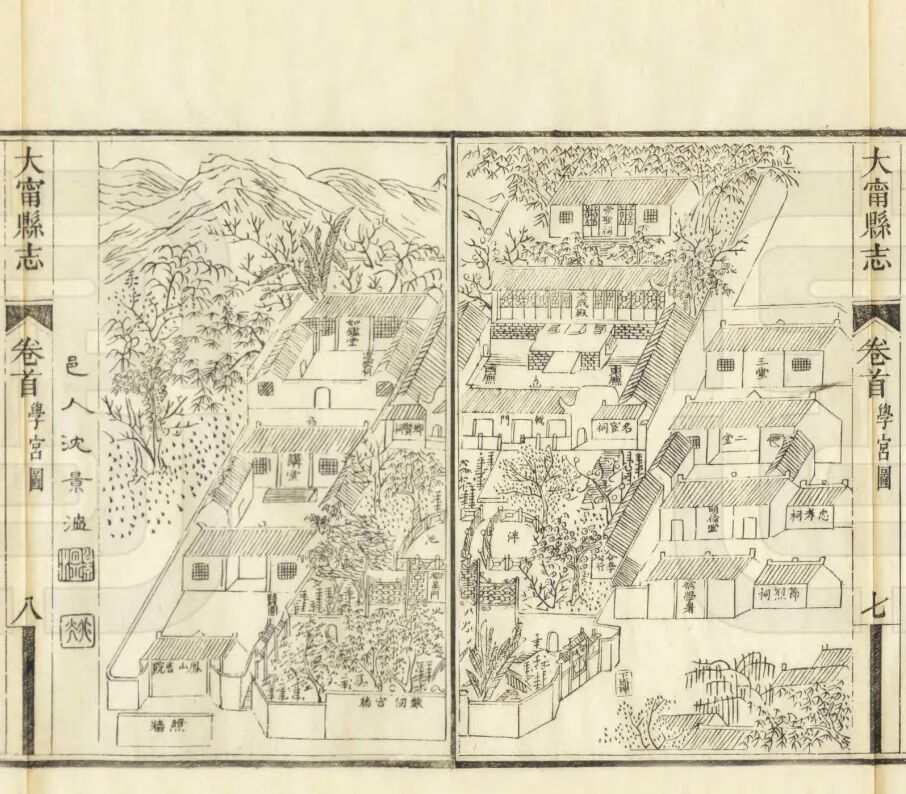

7. 大宁文庙。根据清乾隆《夔州府志》和清光绪《大宁县志》[18],大宁文庙在县南,明洪武中建,万历年间移建,明末毁,清乾隆六年重修,后毁于火,嘉庆至咸丰间渐次补修完备。结合大宁学宫图,文庙为“庙居中,左右为学”的布局。文庙中轴线依次为数仞宫墙、棂星门、泮池、戟门三间、大成殿三间、崇圣祠三间。宫墙左右为圣域、贤关二门。戟门左为名宦祠一间,右为乡贤祠一间。大成殿前左右为东、西两庑各三间(图16)。

图16 大宁学宫图(取自:清光绪《大宁县志》)

(三)酉阳直隶州

1. 酉阳州文庙。根据清同治《增修酉阳直隶州总志》[19],酉阳州文庙明代始建于州北钟灵山,清乾隆二年改建于州治南,乾隆四十二年迁于州治西,嘉庆至道光间重修。文庙采用前庙后学的布局方式,其具体布局未见于专门描绘文庙的图考,但从清嘉庆四年和道光十六年《重修学宫碑记》中“正殿、廊庑、门楹、阶戺、缭垣无弗整,泮池、宫墙、桥门、奎阁、祠宇之制无弗备”和“大成殿、棂星门、宫墙增高五尺,两庑、丹墀缭墙增高三尺,后殿退后三丈。戟门右隙地建屋三楹,为节孝祠,与更衣所对。其名宦、乡贤分置戟门左右,而奎阁、学署瓦墁,亦皆革故鼎新”的记载,可见它完备的规制。文庙后来作为酉阳师范学校校址。《酉师校志》中收录的两幅文庙历史影像反映了部分房屋、泮池及月宫桥(图17)。

图17 酉阳州文庙(取自:重庆市酉阳民族师范学校编《酉师校志》[20])

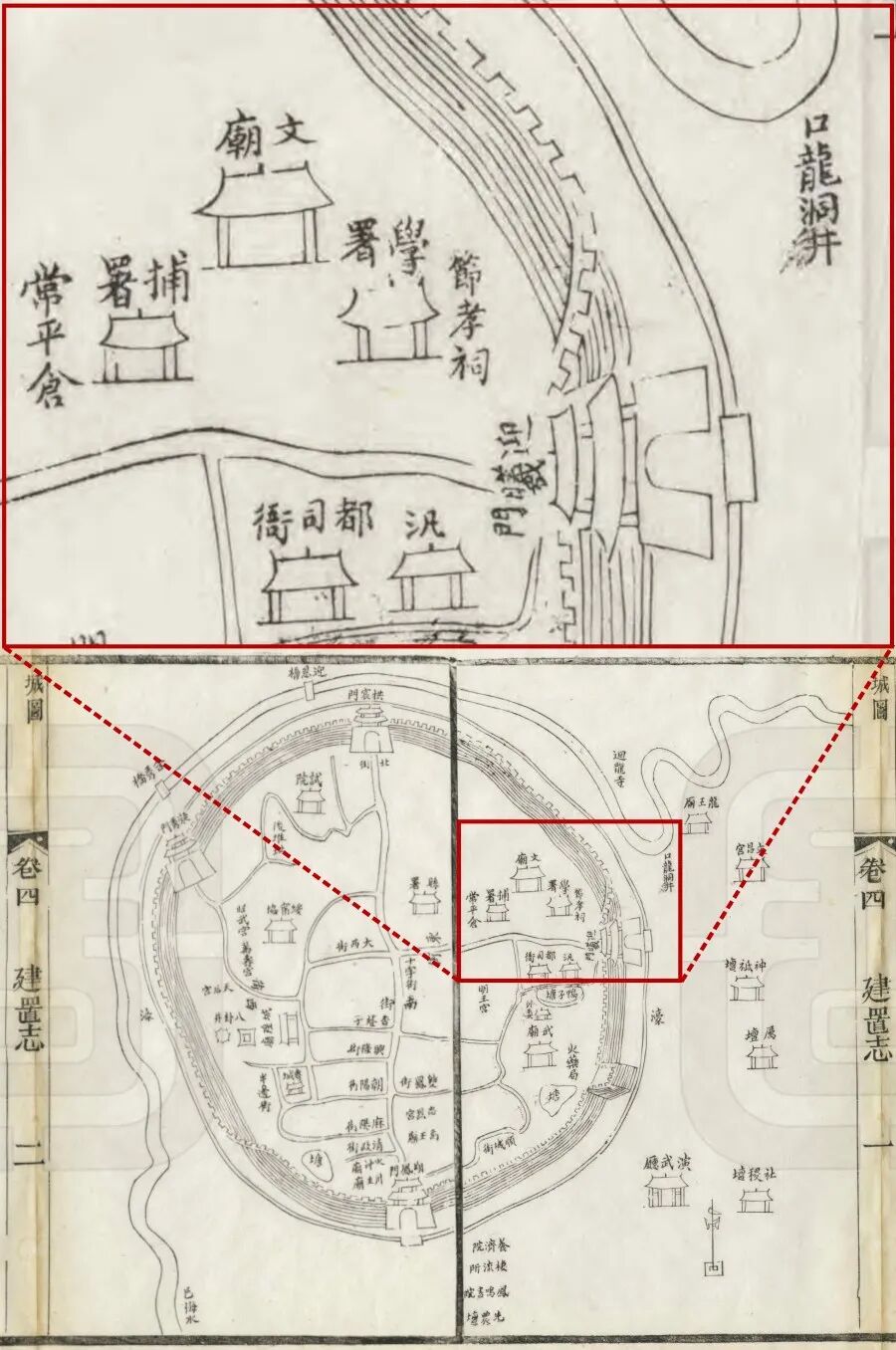

2. 秀山文庙。根据清同治《增修酉阳直隶州总志》和清光绪《秀山县志》[21],秀山文庙在县治东,清乾隆二十八年建,嘉庆七年重修,道光至光绪间增修。其具体布局未见于专门描绘文庙的图考,结合秀山城图及文字记载,文庙采用左学右庙的布局方式,包含了泮池、棂星门、戟门、大成殿、崇圣祠、名宦祠、乡贤祠等建筑,它经过多次增修后应当遵循了文庙一般的布局方式(图18)。

图18 秀山城图(取自:清光绪《秀山县志》)

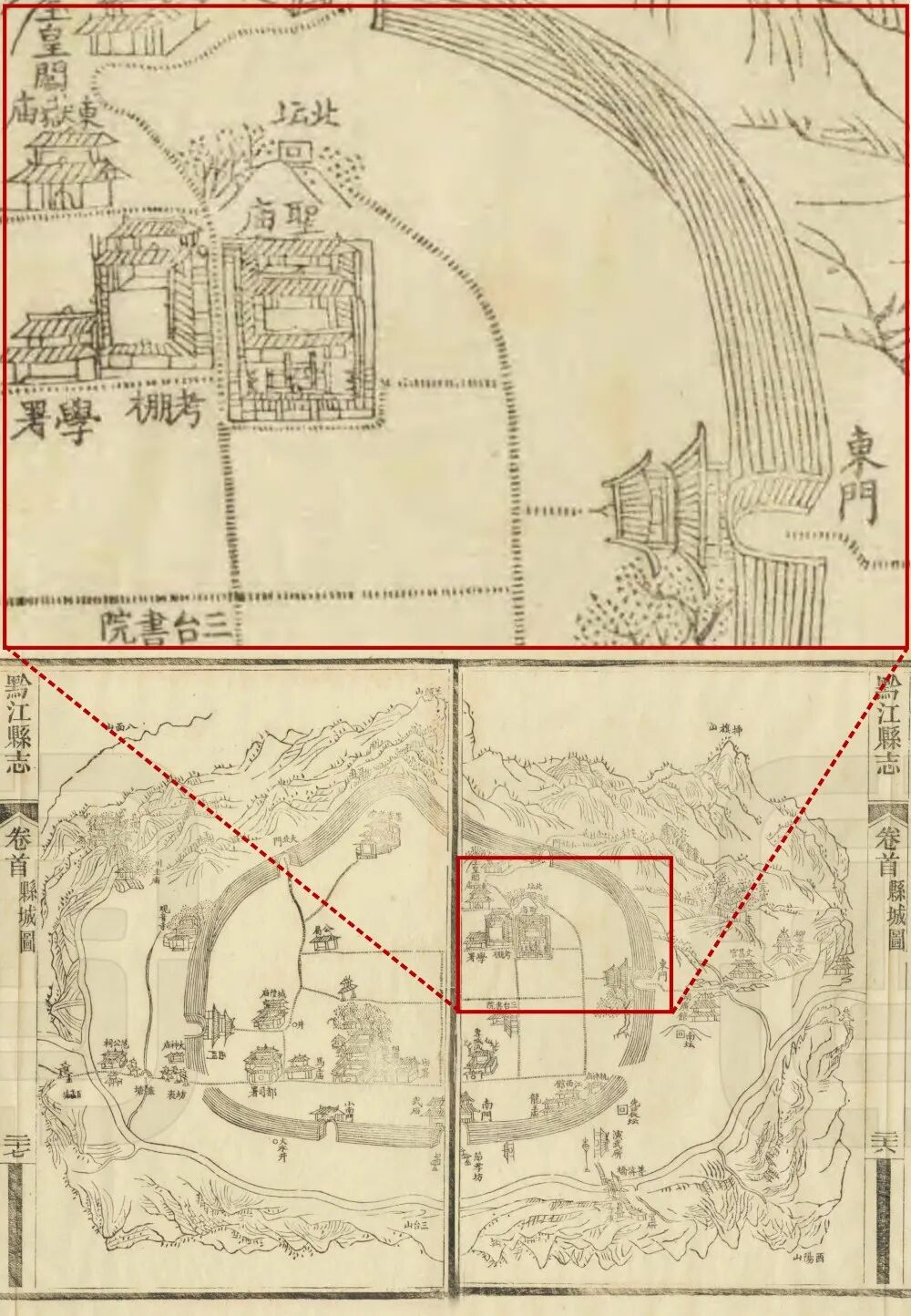

3. 黔江文庙。根据清光绪《黔江县志》[22],黔江文庙在县治东北,明洪武十四年建,明至清多次移建,其具体布局未见于图考,文字记载也不详,结合黔江县城图及文字记载可知文庙采用左庙右学的布局方式,庙学之间为考棚(图19)。

图19 黔江县城图(取自:清光绪《黔江县志》)

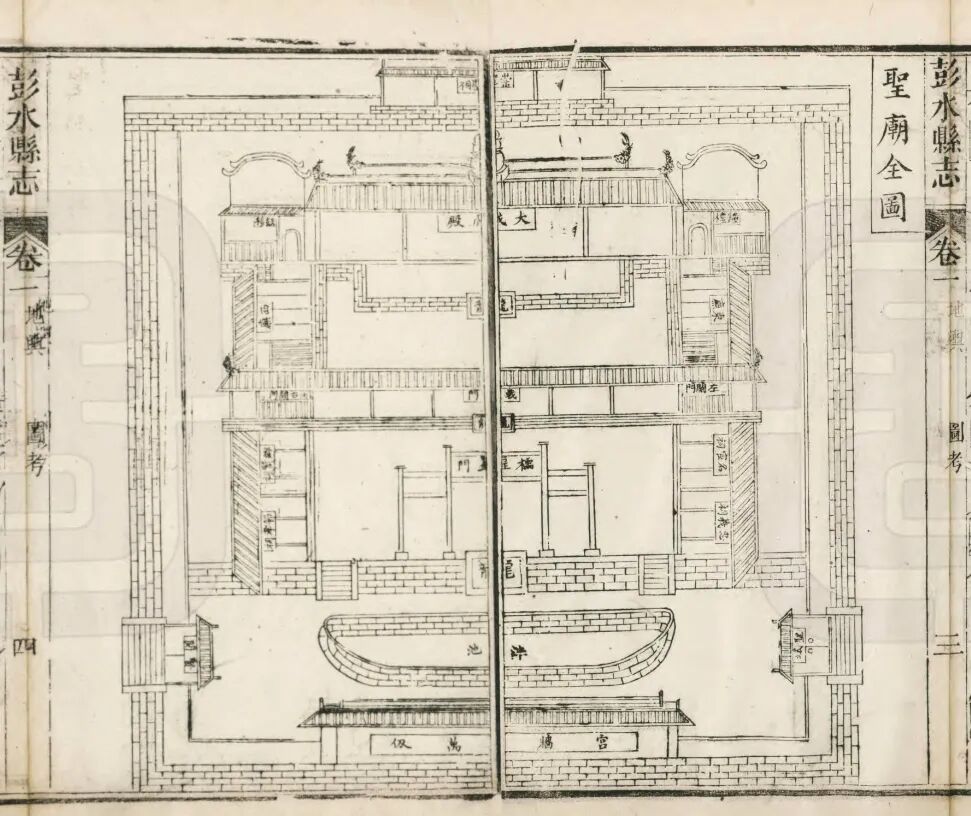

4. 彭水文庙。根据清光绪《彭水县志》[23],彭水文庙明洪武始建于河西壶头山下,明清历经多次迁建,清同治二年迁建于北门外桂岭。彭水文庙在庙学均经过多次迁建后庙学分离。结合彭水圣庙全图,其中轴线依次为宫墙万仞、泮池、棂星门、戟门、大成殿、崇圣祠。宫墙左右为圣域、贤关二门。戟门前左为名宦祠、忠义祠,右为乡贤祠、节孝祠,戟门左右设阙门。大成殿前左右为东、西两庑,殿左右设钟鼓二楼(图20)。

图20 彭水圣庙全图(取自:清光绪《彭水县志》)

(四)石砫直隶厅

石砫厅于清乾隆改土归流后设立,初属夔州府,乾隆二十六年升格为直隶厅。根据清道光《补辑石砫厅新志》[24],石砫厅文庙在厅治东,清雍正九年建。文庙采用左学右庙布局方式。结合石砫厅文庙图,其中轴线依次为宫墙万仞、棂星门、泮池、戟门五间、大成殿三间、崇圣祠三间。宫墙左右为圣域、贤关二门。戟门左为名宦祠,右为乡贤祠。大成殿前左右为东、西两庑各五间(图21)。

图21 石砫厅文庙图(取自:清道光《补辑石砫厅新志》)

参考文献:

[1](清)曾受一:《江津县志》,清乾隆三十三年(1768)刻本,卷七《学校志》。

[2] 四川省文物考古研究院:《四川文庙》,文物出版社,2008年,第38页。

[3](清)吴友篪:《忠州直隶州志》,清道光六年(1826)刻本,卷一《公署》卷五《学校》。

[4] mission Jean LARTIGUE 1923[DB/OL].https://www.crlv.org/images-viatique/province-chongqing-lieux-temple-de-confucius-architecture-zhongzhou-ville-0.

[5] mission Jean LARTIGUE 1923[DB/OL].https://www.crlv.org/images-viatique/province-chongqing-lieux-temple-de-confucius-architecture-zhongzhou-ville.

[6](清)田秀栗、徐濬镛:《丰都县志》,清光绪十九年(1893)刻本,卷二《学校志》。

[7](清)谢必铿:《垫江县志》,清光绪二十六年(1900)刻本,卷二《建置志》卷四《学校志》。

[8]汤涛. 饮泉即得“生花笔”——“垫江旧定八景”之“圣泉烹茶”[EB/OL]. https://mp.weixin.qq.com/s/JFtMKNu2rUsdxBQXMlqUpQ, 2025-7-23.

[9](清)朱言诗:《梁山县志》,清光绪二十年(1894)刻本,卷三《建置志》卷五《学校志》。

[10](清)崔邑俊:《夔州府志》,清乾隆十二年(1747)刻本,卷二《学校》。

[11](清)曾秀翘:《奉节县志》,清光绪十九年(1893)刻本,卷六《公署》卷十九《坛庙》卷三十六《艺文》。

[12] 刘镇伟、王若、姜桐华:《中国古地图精选》,中国世界语出版社,1995年,第4页。

[13](清)连山、白曾煦:《巫山县志》,清光绪十九年(1893)刻本,卷十六《学校志》卷十七《坛庙志》。

[14](清)刘士缙、曹源邦:《云阳县志》,民国二十三年(1934)抄本(清乾隆十一年刊),卷一《学校》。

[15](清)王玉鲸、张琴:《增修万县志》,清同治五年(1866)刻本,卷六《公署》卷七《坛遗庙祠》。

[16]Ernst Boerschmann: Die Baukunst und religiöse Kultur der Chinesen. Vol. 02, Georg Reimer Verlag, 1914年, 第243-245页。

[17](清)李肇奎:《开县志》,清咸丰三年(1853)刻本,卷六《公署》卷八《学校》卷九《祠祀》。

[18](清)高维岳:《大宁县志》,清光绪十一年(1885)刻本,卷二《建置》。

[19](清)王鳞飞、张秉堃:《增修酉阳直隶州总志》,清同治三年(1864)刻本,卷五《学校志》卷七《祠庙志》。

[20] 重庆市酉阳民族师范学校编:《酉师校志》,2004年,图版页。

[21](清)王寿松:《秀山县志》,清光绪十八年(1892)刻本,卷七《礼志》。

[22](清)张九章:《黔江县志》:清光绪二十年(1894)刻本,卷二《规建志》。

[23](清)庄定域:《彭水县志》,清光绪元年(1875)刻本,卷一《规建》卷二《祠庙》。

[24](清)王槐龄:《补辑石砫厅新志》,清道光二十三年(1843)刻本(光绪十九年重刻),卷五《建置志》卷十《艺文志》。