“三星堆遗址的古环境研究——从遗址形成过程到古代人地关系”讲座纪要

2025年12月18日,中国社会科学院科技考古与文化遗产保护重点实验室第二届“科技考古周”系列活动“中国青铜文明——殷墟与三星堆的时空对话”学术讲座第三讲由中国社会科学院科技考古与文化遗产保护重点实验室副研究员王辉主讲,题目为《三星堆遗址的古环境研究——从遗址形成过程到古代人地关系》。现将讲座纪要刊发如下:

王辉从环境考古的概念切入,分享了他对于三星堆遗址地貌演化研究体系的理解,介绍了目前有关河流侵蚀、地貌变迁与遗址现状的认识及其与三星堆青铜文明的关系。

三星堆遗址所处的地貌位置

王辉首先对“环境考古”这一学科的性质进行了深入浅出的阐释。相较于三星堆遗址中那些光彩夺目、备受公众瞩目的青铜神树、金面具以及精美绝伦的玉石器,环境考古研究主要与“土”和“泥”打交道,往往显得朴实无华,甚至有些“土气”。然而,正是这看似不起眼的泥土,封存了了解遗址形成过程的关键密码。

他认为,在科技考古语境下,“环境”与其他学科的研究对象存在显著差异。一般的研究对象往往具有明确的主体性,而“环境”则是一个“无主体”的概念,指的是“主体”周边的状况,在时间跨度、空间范围以及具体要素上都具有很大的不确定性。通常所指的自然环境是一个现代自然地理学科学的概念,包括地质、气候、地貌、水文、土壤、生物、天文、区位等环境要素,但对于特定的人类活动而言,其环境并非是完全确定而且客观的。由于这些要素在空间上并非孤立存在,而是相互渗透、相互制约,共同构成了一个复杂的自然环境系统,在研究的时候,要注意到这些要素之间的内在关联。

在理论框架部分,他重点厘清了“遗址形成过程”与“人地关系”这两个极易混淆的核心概念。就遗址形成过程这一问题,我们今天所看到的“遗址”,并非古代人类生活场景的直接冻结,而是一个经历了漫长自然与人为改造后的残缺形态。从古代人类鲜活的活动场面,到最终成为埋藏在地下的考古遗址,中间经历了复杂的演变,自然环境(如河流侵蚀、泥沙淤积、洪水冲刷)在其中起到了至关重要的作用。因此,研究者必须运用地学的方法,对考古材料进行严格的评估与甄别,剔除掉那些属于后期地质作用的“噪音”,才能透过现象看本质,复原出当时真实的聚落面貌。

就人地关系这一概念,王辉认为对于当时人类活动所处的具体环境背景应给予更多关注,并特别警示了学术研究中人与环境“二元对立”的倾向。他认为,虽然人类生存离不开环境,二者关系极为密切,但这并不意味着环境变化与人类社会变迁之间存在必然的、线性的因果关系。自然环境往往只是人类活动的一个背景或条件,而非所有社会变革的唯一动因。

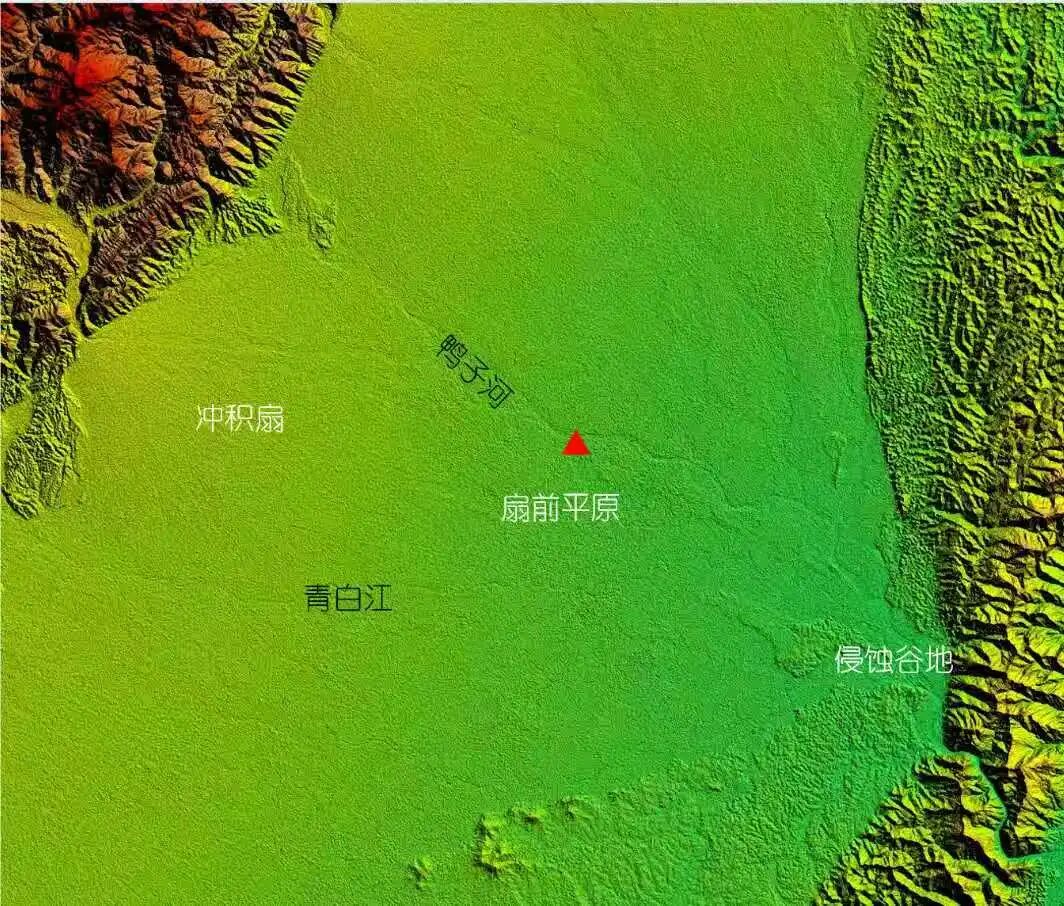

随后,王辉详细介绍了针对三星堆遗址所构建的多尺度环境研究体系,分享了从宏观区域地貌到微观地层结构的系统性研究成果。将三星堆遗址及其周边区域视为一个“大的探方”,不再局限于单一的发掘点,而是通过系统性的地学手段,建立起整个区域的地层时空框架。

他详细介绍了这一研究的标准工作流程:首先利用高精度的遥感影像分析,宏观把握区域的地貌特征,识别出遗址区域地形的总体态势,以及鸭子河、马牧河与城墙遗存的空间关系;其次深入实地进行野外地貌与沉积调查,观察断面的沉积构造,严格区分自然沉积与文化堆积;继而通过地质考古勘探,对关键区域进行钻探和剖面分析,获取深部地层信息;最后基于上述数据,通过地貌单元来统领地层序列,最终建立起覆盖整个区域的地层时空框架。在这一框架下,不同地貌单元的地层呈现出截然不同的特点。

使用汽油动力钻开展地质考古勘探

在王辉看来,台地系统包括西城墙所在的西台地(海拔最高)、青关山和真武宫所在的北台地(含西泉坎、仓包包等)以及祭祀坑所在的南台地等,主要是在晚更新世冲积扇或冲积平原的基础上发育而来。这些区域土质稳定,是古代人类活动的主要场所,保存了丰富的文化层。谷地系统则主要指鸭子河与马牧河的河谷地带,其地层多为河流相的砂砾石层。特别是马牧河的谷地,最宽处可达一公里(如在三星村到真武宫之间),晚期的砂砾石层直接覆盖在更早的砂砾石层之上,记录了区域河流地貌的演变。

根据考古学家的研究成果,三星堆遗址的聚落形态并非一成不变,而是处于动态演变之中。从距今4000多年前的宝墩文化时期,先民主要分布在仁胜村、真武宫、青关山等高地;到中期月亮湾小城出现;再到晚商时期,南城墙、东城墙的修建标志着城市规模的巅峰。这一过程是人类不断适应并改造微观地貌的结果。在城址废弃之后的漫长历史时期,遗址及其周边不断遭受自然过程和人类活动的改造,最终呈现出今天的状况。

王辉根据三星村附近一处剖面的研究,认为马牧河在人类活动之时就已经存在。之后,他将视角转向了河流对遗址的破坏性影响——侵蚀与下切,这也是理解三星堆遗址现状的关键。今天我们看到的三星堆遗址,实际上是一个严重残缺的状态。据估算,现存有文化遗存分布的区域可能不到原址总面积的30%。这一触目惊心的数据背后,是长达数千年的河流侵蚀作用。

通过对比现代地形数据,现今的鸭子河与马牧河河床,比遗址所在的台地表面低了约8至9米。这种巨大的高差并非古已有之,而是河流在漫长的历史长河中不断下切的结果。这意味着,在三星堆繁荣时期,水位可能比现在要高,河流与人类生活的台地关系更为紧密,同时也意味着水患风险的客观存在。

针对遗址北部的地貌特征,王辉认为,现在的北台地(月亮湾区域)实际上是被严重侵蚀后的残留。在古代,北台地可能向北延伸得更远。后来,随着鸭子河的河道摆动和侧向侵蚀,北台地不断遭到不可逆的侵蚀,西泉坎也成为“孤丘”状态。

讲座的第四部分,王辉对环境考古在解释文明演变中的逻辑问题进行了深刻反思。他列举了近年来学术界关于4.2ka(距今4200年前后)气候事件与文明衰落的研究,虽然石笋、冰芯等高分辨率气候记录提供了精确的时间标尺,但我们不能简单地将气候变干或洪水频发直接等同于文明崩溃的直接动因。

他表示,从自然环境的变化到人类感知并做出响应,中间存在巨大的差异和复杂的社会文化环节。以前的研究往往陷入一种“似是而非”的逻辑:认为暖湿有利于文明发展,干冷导致衰落。但现在的研究表明,这种关系远比想象中复杂。例如,气候变干可能导致湖沼疏干,反而为人类提供了更大的活动空间。因此,自然环境的变化只是人类活动的一个背景,而非剧本的全部。

总结三星堆的环境考古意义,王辉表示,这不仅是复原古代的山川地貌,更是要理解古人在面对自然时的生存智慧与抉择。三星堆遗址选址于湔江水系冲积扇的特殊位置,既利用了水运之便,又面临着洪水的威胁。先民们在此繁衍生息逾千年,见证了从宝墩文化到三星堆文化的兴衰。在解读考古现象时,必须时刻保持警惕,区分哪些是“人类活动时期的真实面貌”,哪些是“废弃后自然过程的叠加”。只有剥离了后期河流侵蚀、泥沙掩埋等自然作用的干扰,我们才能真正看清古蜀先民是如何在成都平原这片土地上,利用水系、改造地形、营建城池,并最终创造出灿烂辉煌的青铜文明。

在交流环节,有同学就“如何看待环境灾害(如洪水、地震)在考古学文化解释中的作用”这一话题进行了提问,并提到了文献与传说中关于灾害的记载。王辉对此给予了详尽且富有启发性的回答。他首先坦言,用环境灾害来解释文化的兴衰是一个极具吸引力的“故事模式”,不仅公众爱听,学术界也容易陷入这种逻辑陷阱。例如,当考古学家发现某地层有洪水沉积,或者气候记录显示某时期干旱,往往会倾向于直接将其与该时期文明的衰落挂钩。这种解释在逻辑上看似通顺,但往往还需要深入推敲。他进一步解释道,要建立环境事件与人类社会变迁的因果联系,必须有极其坚实的证据链,尤其是时间序列上的严格对应。他引用了“关公战秦琼”的生动比喻,很多时候我们观察到的自然现象(如河流改道、洪水淤积)可能发生在聚落废弃之后,而非导致废弃的原因。例如,洪水层覆盖在文化层之上的现象,并不意味着洪水导致了聚落的废弃,而很可能是洪水在人走楼空之后,对遗址进行了后期的掩埋与破坏。这属于“遗址形成过程”的一部分,而非导致聚落废弃的“人地关系”动因。

环境考古研究者目前能做的,更多是提供一个精细的空间标尺和环境背景,告诉大家当时哪里是河、哪里是岸、气候大概如何,这相当于搭建好了历史剧的“舞台”。至于舞台上演出的具体剧本——即人类社会具体的兴衰原因,则需要结合考古学、历史学等多学科证据进行综合考量,不能将复杂的社会历史进程简单归结为环境动因。他表示,虽然环境解释能让故事变得“精彩”,但作为研究者,必须在逻辑上保持克制与严谨,避免用单一因素去解释复杂的历史现象。